お久しぶりです。スキー部裏部長 動物ラボラトリー事業部「N川」とお菓子大好き「いし」です。

つい最近までスキーのシーズンだったのですが

ここ数週間で季節はガラッと春日和ですね。

アニマルリサーチセンター(通称ARC)の桜が

ぽつりぽつりと咲いてきました。

一本だけある河津桜は満開です。

今年は暖かくなるのが早いですが、寒暖差はまだまだあります。

体調を崩さないようにしたいですね!

ARC/N川

ARC/いし

食環境衛生研究所 の従業員が書き込むブログです

お久しぶりです。スキー部裏部長 動物ラボラトリー事業部「N川」とお菓子大好き「いし」です。

つい最近までスキーのシーズンだったのですが

ここ数週間で季節はガラッと春日和ですね。

アニマルリサーチセンター(通称ARC)の桜が

ぽつりぽつりと咲いてきました。

一本だけある河津桜は満開です。

今年は暖かくなるのが早いですが、寒暖差はまだまだあります。

体調を崩さないようにしたいですね!

ARC/N川

ARC/いし

三寒四温が続くこの頃。

春の気配がしたかと思えば気温が下がって寒さに耐えたりと自律神経が試される日々ですね。

桜に囲まれたARCですがまだまだ蕾は硬く、開花には日数がかかりそうです。

ですが、地面を見ると…

芝桜が綺麗に咲いてます!

はっきりとしたピンクが鮮やかでかわいいですね。

芝桜は南側の斜面に植わってます。

ARCを訪れた際には、ちょろっと南側を覗いてみて下さいませ。

ARC/いし

アニマルリサーチセンターは芝桜に引き続き、またまた敷地に色々植え始めました!

先ずは西斜面に菊。

この菊はわが社の良心の塊、MTOさんが丹精込めて苗を育ててくれました。

きれいな花が咲くように、元現場監督のKBさんを中心に、ARCのスタッフみんなでお世話しています。

そして花壇に夏野菜も植えてみました。

ナス、トマト、そしてメロン!

ナスとトマトは植えて数日で花が咲きましたよー!

実がなるのが待ち遠しいですね。

キュウリの種となでしこの花の種も植えました。

無事に芽が出ますように

ARC/いし

動物衛生Sです。

4月24日(水)~4月26日(金)に国際養鶏養豚総合展2024がポートメッセ名古屋で開催されました。名前が長いのでIPPS(International Poultry & Pig Show)と呼ぶほうが多いかもしれません。養鶏・養豚・飼料・医薬品・環境・種鶏・種豚・フードなど養鶏・養豚に関係する様々な企業・団体が最新の情報・設備などを出展参加しています。今年は216もの企業・団体が出展しておりとても大盛況でした。そしてわが社、食環境衛生研究所は「生産現場から食卓まで、分析力と現場力で守ります!」というテーマで検査・分析を8つの 切り口で発表展示させていただきました。

本当に多くの方々にご来場いただき、とても熱心に多くのご質問、情報交換をさせていただき大いに盛り上がりました。

本当に多くの方々にご来場いただき、とても熱心に多くのご質問、情報交換をさせていただき大いに盛り上がりました。

先陣を切って多くのお客様を対応していただいたK取締役、分析のトップ責任者K室長、衛生検査のトップ責任者Y部長、Mさん、しっかりと来場者様の対応をしてくれたT課長、Eさん、そして実際に農場コンサル実施しているY部長、O課長、Tさん、Nさん、私、本当に楽しくアッという間の3日間でした。3日目にはN社長も応援に来ていただきました。

資料をご説明した中で「食環研って本当にたくさんの検査分析をやってくれるのだね。今度改めてご相談させてください。」と有難いお約束を交わしたお客様もおられました。

全員で頑張って本当によかったな!

名古屋名物ひつまぶし、K取締役に開催前夜の準備後ごちそうになりました。超おいしい!!

ご相談いただいた内容を踏まえて今後ごサポートしていくのが本当の仕事。気を抜かず頑張っていきたいと思います。

食品分析室のKSです。

私は某食品会社に10年以上勤務した経験があり、商品開発、分析業務、品質管理検査等に携わってきました。商品開発では、硬さや歯ごたえはレオメーター、粘性は粘度計や動粘度計、色の評価は色差計を用いて数値として計測することができましたが、香りや匂いに関してはガスクロマトグラフによる定性や官能評価がメインで数値として評価することは困難でした。ヒット商品の香りに関する情報を得るため、海外から匂いやフレグランスのデータベースを取寄せ、ピークデータとライブラリーをひたすら調査するときもありました。

苦労してきた私の知識や経験が役に立つときがやってきたと言いたいところですが、香り・匂いに関する研究や調査の技術や方法は進化しました。弊社ではすでに食品の異臭検査サービスを実施していますが、これに加えて香りや匂いに関する検査サービスをご提供することになりました(近日中にHP公開予定)。このサービスは用途が広く、以下のような内容をご提供できると考えています。

・香りや匂いの特長を科学的に調査することができます

・他社商品を分析し、新商品開発に役立てます

・開発時の香り・匂いの科学的データとして利用できます

・食品製造のライン洗浄の評価に利用できます

・同ラインで製造した別商品において、においの残存評価ができます

・開発時の科学的データと比較することでクレーム対応ができます

・経時変化をデータ化することで賞味期限設定に役立てます

1年違いの人「なんかちょっとニヒルな笑みだよね」

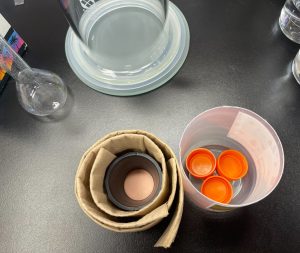

この器具は”吸引鍾”といいます。

分析で使う “ろ過装置” の主役です。

釣鐘状のガラス器具で、細い突起の部分をアスピレーターに繋いで吸引すると

上の部分で濾過ができます。

土台のガラス板と釣鐘がセットで買えますが…

ろ過する高さや安定感を調整しないと使えません。

こういう時はラボにある、余り素材を探して自作するに尽きます。

⇩見つかった素材たち

高さピッタリの器を作って完成!!

オリジナルアイテムで楽しく分析です😎

分析 FUJI🗻

勤続7年目の人「ねえ見て、青色がたくさんあるの」

”かわいいでしょ。”

by1年違いの人

いし「 わに 」