建物の解体時などには、建材にアスベストが含まれていないかを事前調査することを義務付けられています。

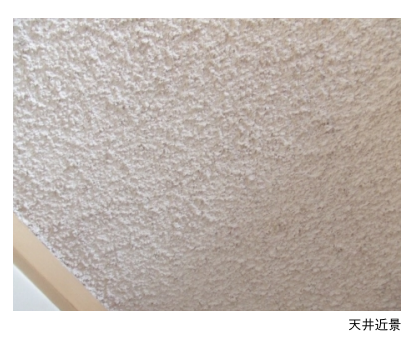

さまざまな建材を隈無く調査する必要がありますが、その中でも天井に使用されている建材にアスベストが含まれるのかどうかを見分ける方法について、気になっている人もいることでしょう。

天井にアスベストが含まれているのかを見分けるためには、建物設計図書の情報をベースに色や見た目、実際の建材の状態や特徴など総合的に判断していくことが大切です。

この記事では、天井にアスベストが含まれるかどうかを見分けるための方法をメインに、天井に使用されるアスベストの危険性や除去する方法などを詳しく解説していきます。

天井材のアスベストの調査に役に立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

【安い・即日対応可・全国対応可】アスベスト定性分析 5営業日 当サイト経由なら11,400円(税抜)

アスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFF

アスベスト分析・事前調査なら食環境衛生研究所にお任せください。お客様のおかげ弊社は設立し、26年間経ちました。そこで感謝の気持ちを込めて、このたび期間限定でアスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFFを開催させていただく運びとなりました。 金額は以下のとおりです。| 検査項目・期間 | 料金(税抜) |

|---|---|

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 5営業日 | 11,400円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 3営業日 | 12,350円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 特急 | 19,000円 |

| 調査・採取 | 5万円〜※1 |

天井に使用されるアスベストの見分け方

ここまで各アスベスト建材ごとに見分け方も解説してきましたが、どの建材でも共通した見分け方があります。

しかしこれらは、確実に特定するための方法ではなく、あくまでアスベストの健康被害を事前に防ぐためのものでもあります。

この項目では天井に使用されているアスベスト建材の見分け方をより詳しくまとめていきます。

図面や設計図書から建材名を特定する

建築物に使用されている建材の種類を特定する方法のひとつとして、設計図書や施工図面を確認することが挙げられます。

これらの資料には、使用された建材の名称や型番、仕様などの詳細が記載されているため、アスベスト含有建材の使用有無を調査する際の手がかりとなります。

建材名が判明したら、国土交通省・環境省が提供する石綿含有建材データベースで調べることで、アスベスト建材かどうかをアスベストの種類と共に確認することが可能です。

ただし、改修工事などで当初の設計とは異なる建材が使用されているケースもあるため、実際の現場と照らし合わせることが重要です。

色や質感の違いをよく観察する

使用されている建材の色や質感を細かく観察することで、アスベスト含有の可能性を推測することができます。

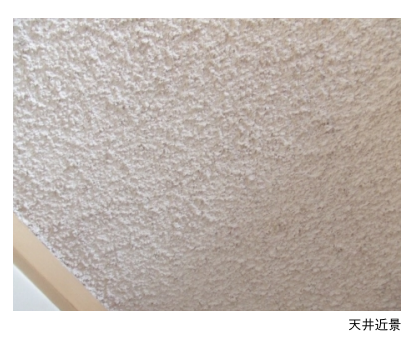

例えば、前述した通り、吹付けアスベストは白色・灰色・青白い色をしていることが多く、繊維質が含まれているためホコリとは少し異なる質感を持ちます。

一方で、バーミキュライト(ひる石)を含む断熱材はベージュや茶色がかった色合いで、固形物によるゴツゴツ感が特徴です。

画像引用:目で見るアスベスト建材|国土交通省

また、アスベスト含有の可能性がある建材を、飛散対策を講じた上で調査などで触れる場合、ポロポロと崩れやすいですが完全には砕けず繊維が残るという特徴もあります。

アスベストの特徴を知った上で、目視で見分ける場合は吸い込まないような対策の上、よく特徴と照らし合わせてみましょう。

劣化具合などをチェックする

アスベストが使用されていた年代から数十年は経過しているので、そのほとんどが劣化していることが多いです。

そして、アスベストは劣化によって固有の特徴が現れるので、その劣化具合をチェックするのも見分けるための手段の一つです。

例えば、吹付けアスベストは劣化が進むと天井から綿状のものが垂れ下がってくることがあり、繊維質なのでホコリとは異なる特徴です。

また、屋根用折板石綿断熱材は接着力が低下すると剥がれ落ちるような劣化具合を見せます。

経年劣化の進行具合によってアスベストの飛散リスクが高まるため、状態をよくチェックした上で確認することが大切です。

劣化がかなり進んでいる場合、粉じんが舞いやすくなる傾向があるのでむやみに触ったり削ったりせず、専門業者に調査・除去を依頼することが推奨されます。

専門機関へ分析調査に出す

アスベストの含有有無を正確に判断するには、専門機関での分析調査が最も確実な方法です。

見た目や施工時期から推測することはできますが、肉眼ではアスベストの繊維をよく確認することができないため、顕微鏡を用いた分析が必要になります。

分析には、以下のような方法が用いられます。

- 偏光顕微鏡法(PLM):アスベストの種類と含有量を特定

- 位相差顕微鏡法(PCM):アスベストの有無を判定

- 電子顕微鏡法(TEM):高精度な分析が可能

検査を依頼できる機関は、環境測定会社や建材分析専門機関などがあり、費用は数万円程度が目安となります。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。

天井のアスベスト建材の種類とそれぞれの見分け方

まず天井に使用されるアスベスト建材は主に以下の4種類があります。

- アスベスト入り石膏ボード

- 吹付けひる石(バーミキュライト)

- 吹付けアスベスト

- 屋根用折板石綿断熱材

上記はそれぞれ飛散性や除去方法が異なるのと、見た目が似ている建材も存在するので、特徴をよく知っておくことが大事です。

一つずつ、これら天井のアスベスト建材について解説していきます。

アスベスト入り石膏ボード

画像引用:目で見るアスベスト建材|国土交通省

アスベスト入り石膏ボードは名前の通り、石膏ボードにアスベストが混合された耐火性が高い建材です。

主にクリソタイル(白石綿)が使用されており、見た目は白に近い色で通常の石膏ボードと見分けがつきにくいです。

石膏ボードは飛散性の少ない成形板なので、アスベストレベル3に該当し比較的安全に取り除くことができます。

アスベスト入り石膏ボードの見分け方

アスベスト入り石膏ボードは見た目で見分けることが難しいですが、以下のポイントで含有の有無を推測することができます。

- 石膏ボードの裏面などに記載されている製品名や防火材料認定番号

- 石膏ボードの製造時期

石膏ボードの裏面には、メーカー名や製品名、防火材料認定番号(国土交通省の認定番号)などが記載されていることがあります。これらの情報を基に、アスベストが含まれているかどうかを判断できます。

| № | 製品名 | 厚さ | 防火材料認定番号 |

|---|---|---|---|

| ① | 9㎜厚 準不燃石膏吸音ボード | 9mm | 第 2006 号、第 2019 号 |

| ② | 9㎜厚 化粧石膏吸音ボード | 9mm | 第 2014 号、第 2010 号 |

| ③ | 7㎜厚 アスベスト石膏積層板 | 7mm | 第 1012 号 |

| ④ | 9㎜厚 アスベスト石膏積層板 | 9mm | 第 1013 号 |

| ⑤ | 9㎜厚 グラスウール石膏積層板 | 9mm | 第 1014 号 |

| ⑥ | 9㎜厚 不燃石膏積層板 | 9mm | 第 1004 号 |

| ⑦ | 7㎜厚 準不燃アスベスト石膏積層板 | 7mm | 第 2008 号 |

| ※1 | 15 ㎜厚 ガラス繊維網入り石膏ボード | 15mm | - |

| ※2 | 12 ㎜厚 化粧石膏板(個別認定) | 12mm | (個)第 1425 号 |

参考:石膏ボード製品におけるアスベストの含有について |一般社団法人 石膏ボード工業会

代表的なアスベスト含有の可能性がある石膏ボードには、以下のような製品が含まれます。

- 「ジプトーン」や「スラグせっこう板」などの名称があるもの

- 「認定番号:NM-◯◯◯◯」や「認定番号:QQ-◯◯◯◯」などの表記があるもの

防火材料認定番号の詳細については、国土交通省や各メーカーの公表資料を参照することで、アスベストの有無を確認できる場合があります。

また、アスベストが含まれる可能性のある石膏ボードは、1970年代から1980年代初頭までに製造されたものです。

具体的な使用時期は以下の通りで、この製造時期に造られた建材はアスベスト含有を疑ってもよいといえます。

- 1960年代~1970年代後半:アスベスト含有の石膏ボードが一般的に流通していた時期

- 1980年代前半:一部メーカーがアスベストの使用を廃止し始めた時期

- 1990年代以降:多くのメーカーがノンアスベスト製品に完全移行

建築図面や施工記録が残っている場合、それを確認することで当時使用された石膏ボードの種類を把握できることがあります。

アスベスト入り石膏ボードの製品例

アスベスト入り石膏ボードは主に1971年〜1986年の間にさまざまな製品が造られ、使用されていました。

以下が主な製品の一覧になります。

- ジプトーン

- 三菱石膏不燃アスボード

- 浅野ライトフレックスG

- 浅野SGボード

- 浅野パブリード

- アサヒ・ファンシー不燃1-1

- 15mm厚ガラス繊維網入り石膏ボード

- 準不燃タイガートーン(不燃紙張り)

吹付けひる石(バーミキュライト)

画像引用:目で見るアスベスト建材|国土交通省

吹付けひる石(バーミキュライト)はケイ酸塩鉱物の一種であるひる石とアスベストを混合させた建材です。白石綿などが一緒に混ぜられていたことが確認できています。

主に仕上げ材として天井などに吹き付けて使用されていました。

見た目はひる石が混ぜられているのでゴツゴツしています。ベージュや灰色で一度はどこかで見かけたことのある見た目をしています。

吹付け材は飛散性が高いため、アスベストレベル1に該当し、特に慎重な除去作業が必要となります。

吹付けひる石(バーミキュライト)の見分け方

吹付けひる石の見分け方も製造時期を確認することに近い方法で見分けていきますが、成形板のように製品名などが建材に直接記されていることはありません。

そのため、建材が使用された部分の施工時期を確認する方法で、アスベスト含有の有無を判別していきます。

主に1964年〜1989年の時期に、製造・使用されていたため、施工時期もその時期だと想定されます。

つまり、設計図面や施工記録から上記の建物施工年や改修履歴が確認できれば、アスベスト含有の可能性が強まります。

吹付けひる石(バーミキュライト)の製品例

吹付けひる石の製造年代は前述した通り、1964年〜1989年の間です。その間に製造された建材

以下が主な製品の一覧になります。

- ウォールコートM折板用

- ミクライト

- ダンコート

吹付けアスベスト

画像引用:目で見るアスベスト建材|国土交通省

吹付けアスベストはセメント材にアスベストを混ぜたもので、耐火被覆や防音を目的に天井などへ吹付け施工していました。

吹付けアスベストも飛散性が高いため、アスベストレベル1に該当します。

ひる石よりも固形物の混合が少ないため経年劣化で垂れ下がってくることも多いので、アスベスト材の中では特に危険性のある建材といえるでしょう。

また、クリソタイル(白石綿)だけでなく、毒性の強いクロシドライト(青石綿)やアモサイト(茶石綿)なども使用されるので、厳格な飛散対策が必要とされます。

吹付けアスベストの見分け方

吹付けアスベストの見分け方は、施工時期を調べてアスベスト建材の使用有無を特定します。

前項目の吹付けひる石と同じですが、建材自体に認定番号などが記載できないため設計図書などから吹付け材として使用された時期から判断していきます。

また、吹付けアスベストが天井に使用されている場合、経年劣化によって綿状のものが垂れ下がってくるような特徴があります。

パッと見るとほこりのような感じですが、青色っぽくなっていたり、茶色がかった色をしているモノはアスベストの可能性が高いです。

吹付けアスベストの製品例

吹付けアスベストはセメント系やロックウールなどの混合製品など、さまざまな素材と混ぜられ使用されていました。

主な製品は以下となります。

- ブロベスト

- サーモテックスA

- トムレックス

- リンペット

- ベリーコート

ブロベストやサーモテックスは比較的に有名なアスベスト製品です。青石綿が含有されているブロベストは特に危険性が高いです。

屋根用折板石綿断熱材

画像引用:屋根用折板石綿断熱材|一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会

屋根用折板石綿断熱材は、金属折板屋根の断熱材として使用されていた建材で、主にセメントとアスベストを混合したものです。

フェルトのようなシート状のもので折板屋根の裏面に貼り付ける形で施工され、断熱性・防音性・耐火性の向上を目的としていました。

この断熱材も飛散性が高く、アスベストレベル2に分類されます。(レベル1に分類されるものもある)

長年の経年劣化や屋根の振動によって接着力が低下すると、断熱材の一部が剥がれ落ちたり、粉じんが発生する可能性があるため比較的に危険性の高いアスベスト建材の一つといえます。

また、このタイプの断熱材には、クリソタイル(白石綿)だけでなく、アモサイト(茶石綿)やクロシドライト(青石綿)が使用されているケースもあり、毒性が強いものも存在します。

そのため、撤去や改修時には厳格な飛散防止対策が必須とされ、作業は専門業者に委託することが推奨されます。

屋根用折板石綿断熱材の見分け方

屋根用折板石綿断熱材の見分け方も、施工された時期や使用建材の種類を調べて、アスベストが含まれているかを特定する方法が一般的です。

この断熱材は金属折板屋根の裏面に貼り付けられる形で施工されるため、製品自体に認定番号などが記載されていないことが多く、設計図書や施工記録を確認することが重要となります。

具体的には、1970年代から1980年代初頭に施工されたものは、アスベストを含んでいる可能性が高いため注意が必要です。

また、経年劣化により接着力が低下すると、断熱材の端が剥がれて垂れ下がったり、粉じんが発生することがあります。

吹付けアスベストと同じで、遠目ではただの汚れやほこりのように見えることもありますが、表面が青みがかっていたり、茶色っぽい変色が見られる場合は、アスベスト含有の可能性が高いといえます。

屋根用折板石綿断熱材の製品例

アスベスト含有建材データベースを見てみると、屋根用折板石綿断熱材は製品自体の数がそこまで多くありません。

主な製品は「フェルトン」と「ブルーフェルト」のみの登録があります。

ブルーフェルトに関しては青石綿が使用されているので、特に慎重な除去作業が必要となります。

天井材にアスベストが使用されていた年代

アスベストが含まれる天井材は、1970年代から1980年代にかけて広く使用されていました。

この時期には、耐火性・断熱性・防音性の向上を目的として、多くの建材にアスベストが混合されていました。

しかし、健康被害が問題視されるようになり、1990年代以降はノンアスベスト製品への移行が進み、2006年にはアスベスト含有建材の製造・使用が全面禁止されました。

アスベスト建材によって使用年代が異なる

天井に使用されているアスベスト建材には、それぞれ使用された年代があります。

| アスベスト建材ごとの使用年代 | |

|---|---|

| アスベスト石膏ボード | 使用時期:1970年代~1980年代初頭(製品によって1990年代くらいまで製造) |

|---|---|

| 吹付けアスベスト(耐火・断熱材) | 使用時期:1960年代~1975年頃 |

| アスベスト含有ロックウール | 使用時期:1975年~1985年頃 |

| 屋根用折版裏石綿断熱材 | 使用時期:1960年代~1980年代初頃 |

これらの使用年代を知っておくと、建築書面での施工時期と照らし合わせればアスベスト製品の使用が推測でき、特定までのヒントになります。

例えば、施工時期が1980年代などの場合、アスベスト建材の製造・使用されていた時期でもあるので、アスベストの使用を疑うことができます。

天井にあるアスベストの確認方法とサンプル採取手順

建物の天井は、施工が難しい部分のひとつで、確認するためには足場などが必要となることもあります。

まず天井ボードは見た目ではアスベスト含有建材なのかそうでないのかが分かりにくいという難点があります。

成形板状になっているのが通常なので、アスベストの劣化具合や特徴が分かりやすく出るケースは少ないです。

また、重力の影響でアスベストが上から飛散して身体にかかってしまうリスクもあり、慎重に対処する必要があります。

天井にあるアスベスト建材の確認・サンプリング採取の流れは以下のようになります。

- 飛散防止のための湿潤化

- 工具を使って天井材の一部を削り取る

- 検体を慎重に回収

- 採取場所と検体を写真撮影

- 簡易補修

まずはアスベストを確認するために、天井に触れられる足場などを用意する必要があります。前提としてばく露対策がされた上で作業をしてきます。

採取する天井ボードの一部を霧吹きなどで湿らせて飛散しないように対策します。(湿潤化という)

湿潤化した後に天井ボードの一部を工具で削り取り、サンプルを採取し。削り取った部分とサンプルを撮影して簡易的に補修します。

天井アスベストを確認・採取する際は削りかすなどを被らないように、注意することが大事です。

天井にアスベストがむき出しになっている場合は要注意

吹付けアスベストや劣化したアスベストが天井から剥き出しになってしまっている場合、徹底したばく露対策を行わない限り近づかないようにするのが安心です。

アスベストがむき出しになっているという状況では、劣化具合などから高い確率でアスベストが飛散しやすくなっているので、危険な状態だといえます。

天井や梁などにむき出しになっているアスベストは、アスベストレベルの高い吹付けアスベストの可能性が高く、床や空気中などに飛散していることも多々あるので特に気をつけて確認作業を行いましょう。

天井ボードのアスベスト除去方法

アスベスト含有の天井ボードを撤去する際は、粉じんの飛散を防ぐための厳格な管理が必要です。

特に、石膏ボードやけい酸カルシウム板などの「レベル2」建材は切断すると粉じんが発生するため、慎重に取り扱う必要があります。

基本的には始めに養生し、飛散を防ぎつつ破損させないように取り外します。

天井に使用される石膏ボードなどは破損させない限り、アスベストが飛散することはないので比較的安全に撤去することが可能です。

天井ボードの撤去手順

- 作業エリアの隔離:飛散防止シートで囲い、負圧除塵装置を設置

- 湿潤化処理:除去前に水や専用の飛散防止剤を散布し、粉じんの発生を抑制

- 手作業での撤去:電動工具を使わず、慎重に取り外し

- 撤去材の梱包・運搬:アスベスト専用の袋に入れ、適切に処理

- 作業後の清掃:HEPAフィルター付き掃除機を使用し、粉じんを完全に除去

天井ボード上部にあるアスベストはどう除去する?

天井のボード上部に剥がれたアスベストが堆積しているケースがあります。

その場合、単に天井ボードを撤去するだけでは飛散するリスクがあるため、養生したうえで掃除機などで清掃しつつ撤去を行う必要があります。

具体的には以下のような手順で行うことが推奨されます。

アスベスト堆積物の除去手順

- アスベスト堆積物の除去手順

- 撤去材の清掃:取り外した天井材に付着した粉じんを拭き取る

- 粉じん飛散防止処理剤の散布:専用の固化剤や封じ込め剤を使用し、飛散を防ぐ

- HEPAフィルター付き掃除機での清掃:通常の掃除機ではアスベストを完全に除去できないため、専門機器を使用

- 適切な廃棄処理:アスベスト廃棄基準に従い、指定の方法で処分

詳細な処理手順については、以下の環境省や東京都の資料を参考にしてください。

参考:アスベスト含有成形板等は 法規制対象です|東京都ホームページ

天井アスベストの調査・除去の様子(写真画像付き)

以下は実際に当社食環境衛生研究所が天井のアスベストの調査、採取をおこなっている様子の写真です。

防塵マスクや防塵メガネなどをしっかりと着用し、アスベストを吸い込まないように対策しつつ採取をおこないます。(吹付けバーミキュライトを採取している様子です。)

以下は、天井石膏ボードの採取の様子です。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。

天井材のアスベストの危険性

天井に使用されるアスベストには吹付け材、石膏ボード、フェルト状の断熱材などがありますが、それぞれ飛散性も毒性も異なります。

また、劣化具合や露出状態によっても対策レベルが変わってくるため、どのような状態だと危険性が高いのかを知っておく必要があります。

この項目では、天井のアスベスト建材および、状態別に危険性を解説していきます。

天井にアスベストが剥き出しの場合はかなり危険

アスベストが剥き出しの状態になっている場合、非常に危険な状況といえます。

特に、建材の劣化や損傷が進んでいると、わずかな振動や風の流れでもアスベスト繊維が飛散する可能性があります。

また建材の種類に関わらず、露出していることで飛散リスクは高まります。飛散性が低い石膏ボードであっても劣化していてポロポロと粉塵が舞う恐れがあるため、剥き出し状態の場合は徹底したばく露対策が必要です。

吹付けアスベストの場合は危険性が高い

天井に施工されたアスベストの中でも、特に吹付けアスベストは危険性が高いとされています。

吹付けアスベストはセメントや接着剤と混ぜて施工されているものの、経年劣化すると粉じんが発生しやすく、飛散リスクが非常に高いです。

また、吹付けアスベストの種類は毒性の強いアモサイト(茶石綿)やクロシドライト(青石綿)が使われていることもあるため、徹底したばく露防止措置が必要となります。

加えて、直接天井などに吹付けられていることで、建材が常に露出しているので調査や除去作業は特に慎重に行う必要があるというのも、アスベストレベル1に相当する所以です。

アスベストの専門業者に相談して適切に除去することが重要といえます。

スレートボードなどは飛散性が低い

スレートボードや一部のアスベスト含有天井材(成形板)は、セメントと混ぜ、高密度に固めたものであり、通常の状態ではアスベストが飛散しにくい構造になっています。

そのため、粉砕や切断しない限りはそこまで危険性はありません。

- 表面が硬く、アスベストが内部に閉じ込められている

- 破損や削り加工をしない限り、飛散リスクは低い

- アスベストレベル2に分類されることが多い

ただし、老朽化や破損により繊維が露出すると、飛散のリスクが高まるため注意が必要です。

まとめ

天井にあるアスベストは劣化が進むと、飛散性が高くなり、天井部から有害なアスベストの繊維が降り注ぐ形となります。

そのため、調査を行う際には徹底した飛散・ばく露対策が必要です。

また、天井のアスベストを見分けるためには、建築物の設計図面などから使用建材・施工年月などを事前に調べる方法が最もおすすめです。

吹付け材などは建材そのものにヒントとなる情報を記すことができないため、書面上で調査を進めるしかないともいえます。

目視で見分ける方法も専門的な知見が無いと判定が難しいため、調査においてはアスベストの専門業者に依頼すると良いでしょう。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。