外壁の塗装やリフォーム、解体を検討している中で「このサイディングにアスベストが含まれているかもしれない…」と不安を感じたことがあると思います。

アスベスト(石綿)は、かつて多くのサイディング材に使われていた建材です。

特に2006年以前に建てられた住宅では、外壁材にアスベストが含まれている可能性があり、工事前の調査が義務化されているケースもあります。

アスベストにおける健康被害のリスクが明らかになったことで、現在では法律により厳しく規制されています。

ただし、古い建物の工事においては今でも「既存の外壁がアスベスト含有かどうか判断しきれない」「築年数的にはグレーだが図面も残っていない」といった状況は珍しくありません。

目視や触感だけでは判断に限界があるため、アスベスト含有の恐れのある建物の対応に迷うケースが多いのが実情です。

この記事では、サイディングのアスベストの見分け方について、外観の特徴、建築年代、製品品番の確認方法、そして調査を依頼すべきタイミングまで、分かりやすく解説します。

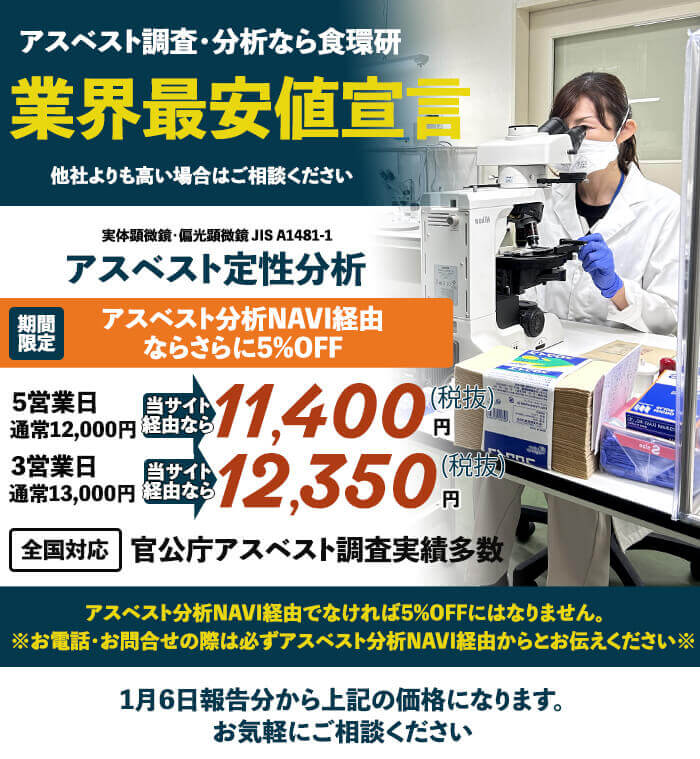

【安い・即日対応可・全国対応可】アスベスト定性分析 5営業日 当サイト経由なら11,400円(税抜)

アスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFF

アスベスト分析・事前調査なら食環境衛生研究所にお任せください。お客様のおかげ弊社は設立し、26年間経ちました。そこで感謝の気持ちを込めて、このたび期間限定でアスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFFを開催させていただく運びとなりました。 金額は以下のとおりです。| 検査項目・期間 | 料金(税抜) |

|---|---|

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 5営業日 | 11,400円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 3営業日 | 12,350円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 特急 | 19,000円 |

| 調査・採取 | 5万円〜※1 |

サイディングとは?

サイディングとは、建物の外壁に施工される板状の仕上げ材で、現在の日本における住宅建築では最も普及している外壁材の一つです。

現場で塗装や左官作業を行わず、工場であらかじめ成型されたパネルを外壁に貼り付ける施工方法(乾式工法)であることから、施工効率の高さ・品質の均一性・意匠性の多様さが特徴です。

サイディングには主に次の4種類があり、それぞれに使用素材と性能特性が異なります。

窯業系サイディング

画像引用:日本窯業外装材協会「製品概要」

セメントと繊維質(近年は無機繊維が主流)を主原料とし、圧縮成型された製品。国内の住宅外壁材としては圧倒的なシェア(80%以上)を占めています。防火性や意匠性に優れる一方、過去にはアスベストが使用されていた時期があります。

金属系サイディング

ガルバリウム鋼板やアルミニウム合金などの薄板金属と断熱材を組み合わせた外装材。軽量で施工が容易、かつ耐久性・断熱性が高いため、近年はリフォーム用途でも需要が高まっています。

木質系サイディング

天然木を使用した自然素材系外装材。自然な風合いと高いデザイン性が特徴ですが、定期的な塗装メンテナンスが必要で、耐火性能も他の系統に比べ劣ります。

樹脂系サイディング

塩化ビニル樹脂を基材としたサイディング。軽量で耐候性に優れ、北米では広く普及していますが、日本では比較的少数派です。

ここまで紹介した4系統の中でも、アスベストが含まれていた可能性があるのは「窯業系サイディング」です。かつては強度・耐火性・寸法安定性を向上させる目的で、補強繊維としてアスベスト(石綿)が添加されていた時期がありました。

次の項目で詳しく解説します。

サイディングの外壁にアスベストは含まれる?

かつて、サイディングの外壁材にアスベストが含まれていた時期があります。

アスベストの建材利用がまだ規制されていなかった頃で特に1970年代から1990年代にかけて建てられた住宅においては、アスベストを含有した窯業系サイディングが広く使われていた可能性が高いとされています。

窯業系サイディングは、成型時にアスベストを繊維状に分散混入することで、パネルの強度・耐火性・寸法安定性が飛躍的に高まるという理由で、広く採用されていました。

サイディングの外壁にアスベストが使われていた年代は1960年〜2004年頃まで

窯業系サイディングにアスベストが使用されていた時期は、概ね1960年代(昭和35年頃)から2004年(平成16年)頃までです。

以下の年表は、日本におけるアスベスト規制の流れと、サイディング建材への使用状況を理解するうえで参考になります。

| 年代 | アスベスト建材規制までの流れ | サイディングへの影響 |

|---|---|---|

| 1960年頃〜 | 窯業系サイディング普及開始 | アスベスト含有建材として利用 |

| 1975年 | 建設省が吹付けアスベストの使用自粛を通達 | サイディングには影響少 |

| 1995年(平成7年) | 一部のアスベスト含有建材(吹付け石綿等)の製造禁止(労働安全衛生法) | 成型板などは規制対象外、継続使用される。 |

| 2004年(平成16年) | アスベスト含有率1%超の建材の製造・輸入・使用禁止 | アスベスト含有の成形板やサイディングなども原則使用不可に |

| 2006年(平成18年) | アスベスト含有率0.1%超まで規制強化 | 実質的にすべてのアスベスト建材が禁止に |

上記の年表でも記載しましたが、2004年9月以前に製造・施工された窯業系サイディングにはアスベストが含まれている可能性が高いといえます。

ただし、あくまで可能性が高いというまでであって、より正確な判断をするためには建物の建築確認日やサイディングの製造ロット、設計図書等を確認しましょう。

見た目だけでの識別は困難なため、専門業者による分析調査(定性・定量検査)をおすすめしています。

外壁サイディングのアスベスト見分ける方法

外壁の種類や色、質感から見分ける

まず一般的な住宅においては、以下のような建材にアスベストが含まれていた可能性があります。

- 建築用仕上げ塗装材

- 建築用下地調整塗材(フィラー)

- 石綿含有金属系サイディング

- 繊維強化セメント板(窯業系サイディング等)

こうした建材において、アスベストが含まれているかどうかを外観上の特徴からある程度の判断材料となる場合があります。

アスベストが含まれている可能性のある外壁材には、以下のような共通点が見られることがあります。

- 綿状の繊維が表面に張り付いているように見える

- 表面に細かな毛羽立ちや繊維状の突起が見える

- 着色としては「青」「灰」「白」「茶」系が多い

- 経年劣化でパサついたり粉が出るような質感がある

ただし、塗装の上からでは繊維の確認が難しく、表面が経年劣化していたり、汚れで覆われている場合も多いため、これらの特徴だけでは確実な判定はできません。また、アスベストの色だけで含有を特定することも不可能といえます。

アスベストは外観による判別には限界があることと、厚生労働省や国土交通省も自己判断による作業や破損はアスベストの飛散リスクや法令違反の恐れがあるため、専門業者による調査を推奨しています。

最終的には検体を採取し、分析(定性・定量)を行うことで初めて正確な判定が可能になります。

建築された年代でアスベストが含まれているか判断する

外壁サイディングにアスベストが使用されていたかどうかは、建物が建築された年代からある程度判断できます。

一般に、築年数が経過している「築古住宅」では、アスベストを含む窯業系サイディングが使用されている可能性が高く、調査が推奨されます。

特に1960年代から1990年代にかけては、アスベストが断熱性・耐火性・補強材として優れた性質を持つことから、住宅用外壁材として広く利用されていました。

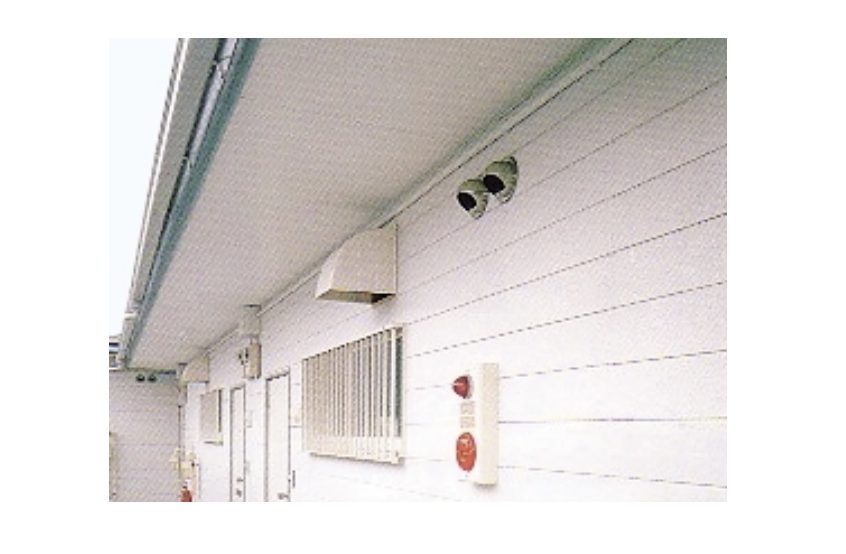

画像引用:国土交通省「目で見るアスベスト建材」窯業系サイディング

中でもセメント系のサイディングボード(繊維強化セメント板)は、補強繊維としてアスベストを含有していたケースが多く見られます。

その後、2004年(平成16年)にはアスベストを1%超含む建材の製造・使用が原則禁止となり、さらに2006年(平成18年)には0.1%超の含有でも禁止されるなど、法的規制が段階的に強化されていきました。

アスベスト規制の変遷を踏まえると、2006年(平成18年)以前の住宅には、微量でもアスベストが含まれている可能性があります。

さらに、石綿障害予防規則や大気汚染防止法により、解体や改修工事を行う際には、事前調査が法的に義務付けられているケースもあります(2022年4月の法改正によって対象範囲が拡大)。

令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。引用:4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~|環境省ホームページ

そのため築年数だけでなく、リフォーム歴や工事計画の有無も含めて慎重に確認する必要があります。

住宅の設計図書や仕様書から見分ける

建築時に作成された設計図書や仕様書(建築確認申請書、仕上表、材料表など)には、使用された外壁材の名称や品番、製品メーカーが記載されていることがあります。

これらの書類により、当時使われていたサイディング材の製造時期や型番、材料構成が確認できれば、アスベストの有無を推測する手がかりになります。

ただし、改修や増改築が行われている場合は、記録が現況と一致しないこともあるため、過去の工事記録や補修履歴書類も併せて確認する必要があります。

なお、図書類に記載されている情報が不十分な場合や、記録が紛失しているケースも少なくありません。

設計図書で記載が見つからない場合は、施工業者やハウスメーカーに直接確認を依頼するのも有効です。

外壁サイディングの製造番号や品番から見分ける

サイディングボードの裏面などに製造番号(ロット番号)や品番が刻印・印刷されている場合があります。

これにより、製品の製造年やモデル名が特定できれば、その製品がアスベストを含んでいるかどうかを判断する手がかりになります。

主に確認する項目は以下です。

- 企業名

- 工場名(地域)

- 不燃・準不燃・難燃など

- 建材名

- 建設省・国交省認定など

- 認定番号

- 協会名(通則の場合)

- 企業のマーク

- ロット番号

例えば、「1990年製造の〇〇社製A-100型」などの具体的な情報があれば、当該製品のカタログや技術資料、メーカーの公開情報を参照することで、当時の材料構成を調べることが可能です。

ただし、製造番号や型番が判明しても、該当製品の材料構成が一般に公開されていない場合もあります。

その場合は、製造元(メーカー)に問い合わせるか、「石綿含有建材データベース」で確認してみましょう。

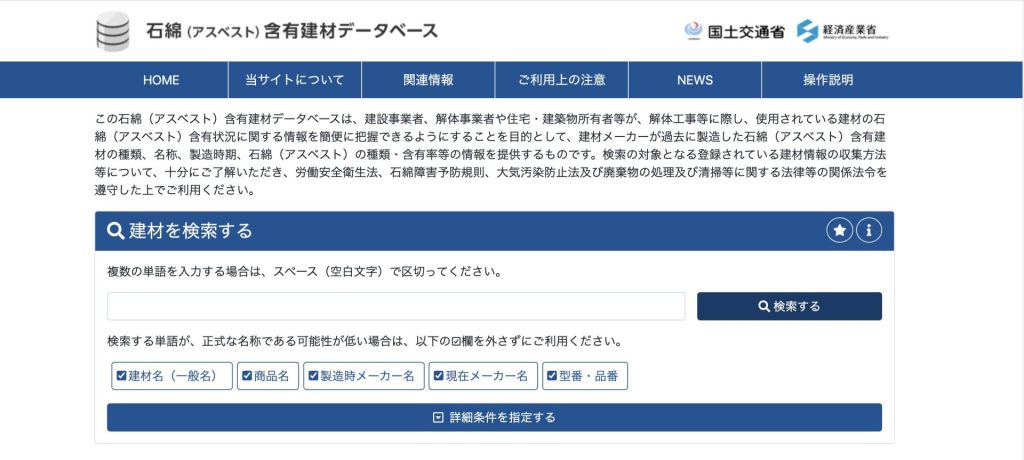

石綿含有建材データベースを利用する

「石綿含有建材データベース」は、過去に流通した建材にアスベストが含まれていたかどうかを検索できる公的な情報源です。

国土交通省・厚生労働省が監修しており、公的かつ信頼性の高い情報源としてアスベストの調査で活用されています。

このデータベースでは、製品名・品番・製造年などを入力することで、該当する建材のアスベスト含有状況、製造元、使用時期などを確認できます。

掲載対象には、外壁材(窯業系サイディング、金属系パネルなど)や内装材、屋根材など、多くの建築建材が含まれています。

ただし、調査対象となる建材が該当製品に一致しているかどうかは、製品名や型番を正確に把握しておくことが前提となるため、記載が不明な場合は無理な判断を避けましょう。

アスベスト専門業者に調査を依頼して見分ける

外壁のアスベスト含有を正確に判別する方法として、専門業者による現地調査と分析が挙げられます。

一般的には、まず設計図書や現物を目視確認し、必要に応じてサイディング材の一部を採取して試料分析(定性・定量分析)を行います。

調査の方法は法令(石綿障害予防規則、大気汚染防止法など)に基づいており、分析には偏光顕微鏡法(PLM)やX線回折法(XRD)などの公定分析手法が用いられます。

また、工事の規模や種類によっては、これらの調査が法的に義務付けられているケースもあります。

外壁サイディングのアスベスト(石綿)の除去方法

※イメージ画像は生成AIです。

アスベストが含まれている外壁サイディングを改修・解体する場合、飛散を防止しながら安全に取り除くための「除去工法」が法令に基づき選定されています。(参考:環境省「石綿含有成形板等の除去作業に係る石綿飛散防止対策」)

使用されているアスベストの種類(吹付け、成形板など)や状態、施工箇所の環境に応じて、適切な工法を選ぶことが必要です。

アスベスト含有建材の除去には以下のような代表的工法があります。

- 除去工法(リムーバル工法)

- 封じ込み工法(エンカプスレーション工法)

- 囲い込み工法(カバーリング工法)

- 剥離工法(ピーリング工法)

- ウォータージェット工法

それぞれの工法には特徴と適用条件があり、建材の状態や作業環境によって選定が異なります。

除去工法(リムーバル工法)

アスベストを含む建材を完全に撤去する方法で、最も確実にアスベストを排除できる工法です。

外壁材を切断・解体し、粉じんが飛散しないように湿潤化処理や負圧隔離などの防じん措置を講じながら行います。

吹付けアスベストや脆弱な成形板などの高リスク建材には、基本的にこの工法が選ばれます。

封じ込み工法(エンカプスレーション工法)

アスベストを含む建材を撤去せず、専用の薬剤で表面をコーティングしてアスベスト繊維を固定化する方法です。

主に吹付けアスベストなどの飛散性が高く、除去作業に大きなリスクやコストが伴う場合に採用されます。

建材の状態が良好で、今後も建物を使用し続ける場合に適しています。

囲い込み工法(カバーリング工法)

アスベスト建材をそのままにして、金属板・ボード・シートなどで完全に密閉して飛散を防ぐ方法です。

躯体への固定がしっかりしており、今後も解体予定がない場合に選ばれます。

作業中の飛散リスクが少なく、工期や費用を抑えられるというメリットがあります。

剥離工法(ピーリング工法)

建材の塗膜や表面層の一部にアスベストが含まれている場合、その部分だけを薬剤などで剥がして除去する方法です。

一般的には、アスベスト含有の仕上げ塗材や下地調整塗材(フィラー)などに使用されます。

剥離後は、下地を封じ込めまたは再塗装するなどの処理が必要になります。

ウォータージェット工法

超高圧水流を用いて、アスベスト含有の塗膜や薄層部分を水の力で削り落とす工法です。

剥離対象が硬化しており、通常の手作業や薬剤剥離が困難な場合に適用されます。

粉じんの飛散を水で抑えながら作業できる点が特徴で、外壁の塗装層や薄膜の除去に適しています。

外壁サイディングのアスベスト除去の際にどの工法を選べばよい?

アスベスト含有外壁の処理には、建材の種類・状態・施工環境に応じて最適な工法を選ぶ必要があります。選定にあたっての基本的な考え方は以下の通りです。

- 完全に建材を撤去したい場合:除去工法(リムーバル工法)

- 外壁に傷みがなく今後も使用を継続する場合:封じ込み工法や囲い込み工法

- 表面塗膜など部分的なアスベスト除去:ピーリング工法またはウォータージェット工法

ただし、現場の状況や工事規模により、安全性・経済性・工期などを総合的に判断する必要があるため、必ず専門業者が現地調査を行い、工法を選定する流れになります。

外壁サイディングのアスベスト除去作業の流れ

アスベスト含有外壁の除去作業には、健康被害のリスクを最小限に抑えるための厳格な手順と法令に基づく管理体制が必要です。

除去は有資格者が作業を行うことが定められており、作業前後を含むすべての工程を慎重に進めていく必要があります。

以下は、外壁サイディングのアスベスト除去における一般的な作業の流れです。

- 事前調査・分析

- 作業計画の策定・届出

- 作業区域の設定と隔離

- 作業員の入退場管理

- アスベスト除去作業

- 清掃・確認

- 隔離解除・作業完了

それぞれのステップについて、以下で詳しく解説します。

事前調査・分析

まず、建物の外壁材にアスベストが含まれているかどうかを確認します。

設計図書・仕上表・改修履歴などの書類調査に加えて、必要に応じて建材の一部を採取し、専門機関にて定性・定量分析を行います。

この調査結果は、作業計画や法的届出において基礎資料となる重要な工程です。

作業計画の策定・届出

分析結果をもとに、除去対象の建材・使用する工法・飛散防止対策・廃棄物処理方法などを盛り込んだ作業計画を策定します。

その上で、作業開始の14日前までに、所管の労働基準監督署(石綿障害予防規則)や自治体(大気汚染防止法)へ届出を行う義務があります。

また、2022年以降、レベル3建材でも**「石綿事前調査結果報告システム」への電子報告**が必要になっています。

作業区域の設定と隔離

作業中のアスベスト繊維の飛散を防止するために、除去対象区域はビニールシートなどで完全密閉(囲い込み)されます。

さらにHEPAフィルター付きの負圧集じん装置を用いた負圧隔離環境を構築し、区域外への漏洩を防ぎます。

必要に応じて、足場の設置や立入禁止区域の設定も行います。

作業員の入退場管理

作業に従事する者は、国家資格「石綿作業主任者」や「特別教育修了者」などの条件を満たしている必要があります。

作業者は防護服・使い捨て手袋・保護眼鏡・呼吸用保護具(全面型または電動ファン付き)を装着し、専用動線に沿って入退場します。

また、区域内には更衣室・清浄区域・汚染区域・シャワー室を明確に分離し、作業後は必ず除染してから退出します。

アスベスト除去作業

除去対象の外壁材は、事前に湿潤処理(水や湿潤剤)を行ってから、手作業または専用工具で慎重に取り外されます。

建材によっては、飛散防止剤(封じ込み剤)を併用しながら作業を行うことがあります。

作業は原則、解体よりも先に、固定部材ごと取り外す方式(リムーバル工法)が採用されることが多いですが、現場条件によっては囲い込みや表面除去といった他の工法も適用されます。

清掃・確認

除去作業終了後、区域内の壁面・床面・空中粉じんを徹底的に清掃します。

使用されるのは、HEPAフィルターを搭載した集じん機器や湿式清掃器具です。

必要に応じて、空気中アスベスト濃度の測定を行い、作業後の環境安全基準(0.01本/cm³ 以下など)をクリアしているか確認します。

隔離解除・作業完了

最終確認を終えた後、養生材や負圧装置などの仮設設備を撤去し、作業区域の隔離を解除します。

作業中に使用した防護具・養生資材・除去建材は、全てアスベスト含有産業廃棄物として適正に処理(密閉梱包・マニフェスト管理・専門業者による処分)されます。

すべての工程が完了した後、作業完了報告書の作成・保存までが必要です。

まとめ

外壁サイディングにアスベストが含まれているかどうかは、見た目や築年数、図面、品番などの情報を総合的に確認することで、ある程度の推測が可能です。

しかしながら、アスベストの有無を完全に見分けるためには、専門業者による現地調査と分析が必要不可欠です。

特に2006年以前に建てられた住宅や、リフォーム・解体を予定している場合は、法令上の調査義務が発生するケースもあるため注意が必要です。

この記事で解説した見分け方のポイントを参考にしつつも、自己判断だけで除去や破損を伴う作業を行うのは非常に危険なので、調査・分析・報告までを一括で依頼できる専門業者に相談しましょう。

アスベストの可能性を感じたら、まずは焦らず、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。