建築物の解体や改修工事をする際には、原則としてアスベストの事前調査をおこなうことが義務付けられています。

しかし、全ての工事で事前調査が必要というわけではなく、アスベストを含まないことが明らかである軽微のリフォームなどではアスベストの事前調査が不要、もしくは一部の調査を省略できるケースがあります。

この記事では、アスベストの事前調査が不要となるケースや条件を詳しく解説していきます。

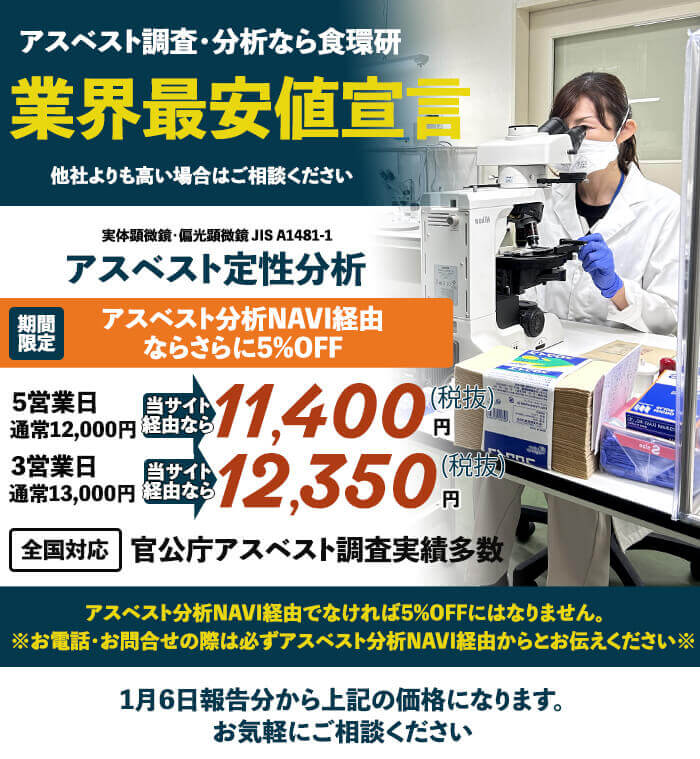

【安い・即日対応可・全国対応可】アスベスト定性分析 5営業日 当サイト経由なら11,400円(税抜)

アスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFF

アスベスト分析・事前調査なら食環境衛生研究所にお任せください。お客様のおかげ弊社は設立し、26年間経ちました。そこで感謝の気持ちを込めて、このたび期間限定でアスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFFを開催させていただく運びとなりました。 金額は以下のとおりです。| 検査項目・期間 | 料金(税抜) |

|---|---|

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 5営業日 | 11,400円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 3営業日 | 12,350円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 特急 | 19,000円 |

| 調査・採取 | 5万円〜※1 |

アスベストの事前調査はどんな調査?

アスベストの事前調査は、1971年に施行された大気汚染防止法を皮切りに規制されたアスベストの健康被害を防ぐ目的で義務付けられた調査です。

この調査が法律で義務付けられたのは2020年で、具体的には2005年施行の「石綿障害予防規則(石綿則)」の段階的な法改正により施行されました。

建築物の解体や改修等の工事において、アスベスト建材が含まれているかどうかを書面や現地での目視、分析調査を着工前におこないます。

工事によってアスベストが飛散するリスクをできるだけ無くすため、資格保有者が専門的な目線でアスベストを調査・判断します。

調査後は労働基準監督署と管轄の自治体に「事前調査報告」として、電子システムから調査結果を報告します。

アスベスト事前調査は資格保有者のみがおこなえる

アスベストの事前調査は「専門的な知識を持った資格保有者のみ(それと同等の知識を有すると認められたもの)」がおこなえます。

そのため元請業者が資格保有者に依頼するか、業者内の人が資格を取得するなどして調査を進める必要があります。

具体的には、以下のような資格が必要となります。

- 一般建築物石綿含有建材調査者

- 工作物石綿事前調査者(新設予定)

- 特定建築物石綿含有建材調査者

- 日本アスベスト調査診断協会に登録された者(上記資格保有者と同等以上の能力を有すると認められる者)

加えて、厚生労働省が実施するアスベスト調査関連の講習を修了していることが条件となります。

アスベスト事前調査ってどんな時に必要?

現在アスベストの事前調査は、建築物の解体や改修等の工事をする前に必ず行うよう義務付けられています。基本的にすべての工事において必須となります。

特に、アスベスト含有建材の使用が一切禁止された平成18年(2006年)9月1日以前の古い建物などはほぼ例外なく事前調査は必須で、労働基準監督署と自治体への報告もしなければなりません。

また、以下に該当する工事も調査と報告が必要になります。

【調査・報告対象となる工事】

・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

・建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

・石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。

・石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事

(総トン数20トン以上)も必要です。引用:4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~|環境省

上記の工事以外にも、例えばエアコン設置による穴あけや配管工事の際にも、事前調査が必要になる場合があります。

アスベストの飛散を未然に防ぐために、現在は軽微なものから大掛かりなものまで、あらゆる工事において事前調査が義務付けられています。

アスベスト事前調査の流れ

アスベスト事前調査はおおまかに以下の流れで行います。

- 書面調査

- 目視調査

- 分析調査(分析をしない場合はみなし判定)

- 事前調査報告

上記のうち、書面調査と目視調査の2つは、ほぼどのような工事でも必須で行われます。

まず初めに書面調査では、建築物の設計図書や竣工図から建設時の着工日や使用建材などを総合的に確認します。

建設時の着工日が2006年9月1以降である場合、アスベスト建材が使われていないと判断できるため書面調査以降の調査を省略して報告書を作成できます。

次に、書面調査の情報が不十分な場合など、現地での目視調査をおこないます。

目視調査と書面調査である程度、アスベスト含有状況がわかりますが判別に至らないケースもあります。

その場合は、「分析調査」もしくは「みなし判定(アスベスト有とみなして着工)」のいずれかを選択します。

- 分析調査ではアスベスト含有率までを詳細に判定して事前調査報告書を作成

- みなし判定では分析をせずに、みなしとして報告書を作成します。

以上の事前調査と報告を完了し、着工となります。

有資格者によるアスベスト事前調査が不要なケース

アスベストの事前調査が不要となるケースについて、端的に言うと「アスベストを含む建材の使用が無いことがほぼ確実だとされる工事」です。

例えば、対象建築物がガラスや木材などアスベストが使われる建材のみの場合や、釘打ち等の工事とはいえない軽微な作業などが該当します。

そのため事前調査が不要なケースは比較的明らかだといえるでしょう。

ただし、上記のような限定的なケースの中にもアスベスト事前調査が必要となるケースもあるため注意が必要です。

この項目では、有資格者による事前調査をしなくても良いケースを「(石綿障害予防規則の解説の第3条)」を参考に詳しく解説していきます。

アスベストを含まないことが明らかな建材に係る工事

アスベスト含有の可能性が著しく低い建材における工事や改修などでは、事前調査が不要とされています。

前述したように、ガラスや木、石など「素材自体にアスベストが混合されない建材”のみ”を対象とした工事」などが事前調査不要なケースに当てはまります。

ただし、周囲の材料にも損傷を与えてしまう工事などの際には事前調査が必要となります。(周囲の材料にアスベスト含有の恐れがあるため)

アスベスト建材を損傷・飛散させずに除去できる軽作業

アスベストが含まれる建材であっても、切断したり新たに穴を開けたりしなければ飛散リスクはかなり低いです。

そのため、アスベスト建材を損傷させない(極めて軽微な損傷も含む)軽作業においては、事前調査が不要となります。

具体的には、手作業でネジやボルトを外す、釘を打つ・抜くなどの軽作業が該当します。

ただし、手作業ではなく電動工具を用いた穴あけなどは例外で、事前調査が必要となるので注意しましょう。

アスベスト建材の除去等はせず材料追加のみの作業

アスベスト建材そのものを除去せず、新たな材料を追加する作業についても事前調査が不要となります。

例えば、建材の上からそのまま塗料を塗る作業などが該当します。

ただし、塗装時に現在使用されている塗料を剥がしてから塗る場合は、飛散リスクがあるので事前調査が必要となります。

また、よくある壁紙の張り替えなども事前調査対象なので、気をつけましょう。

過去に事前調査が行われている・事前調査相当の検査が済んでいる場合は?

基本的にアスベストの事前調査は「工事ごとに必要」となります。

その上で、過去にアスベスト事前調査が行われている場合ですが、条件付きで事前調査が不要となるケースがあります。

まず条件ですが、前回の調査で建築物における工事対象の建材が”全ての調査を終えている状態である”場合、調査結果の記録を確認することで新たな事前調査をする必要はないとされます。

過去において既に建築物についての石綿等の使用の有無に関する調査が行われている場合や、プラントの定期検査等により石綿等の使用の有無に関する調査が行われている場合等であって、これらの調査方法が、第3条第2項第1号及び第2号に規定する方法に相当する場合は、これらの調査結果の記録を確認することで足り、改めて事前調査を行う必要はないことを規定したものであること。

第3条第2項第1号及び第2号に規定する方法に相当する場合とは

第三条 第2項

前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。

一 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。

二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。

つまり、過去の調査で全ての建材を調べた上で、現在も記録変更された部分が無い場合は保管記録の確認で問題がないということです。

ただし、これは非常に限定的なケースで、結局は過去調査と照らし合わせるための目視調査が必要となり、厳密には事前調査のようなことは実施されるということになります。

一度の工事でアスベスト除去ができなかった場合の再工事等で起こり得るケースですね。

アスベスト事前調査の記録は3年間の保管義務があるので、なるべくその期間内で確認する必要があります。

平成18年(2006年)9月1日以降に着工された建築物は「分析調査が不要」

設計図書などで着工日を確認し、アスベストの使用が全面禁止された平成18年(2006年)9月1日以降である場合、書面調査のみ行えば問題ないとされます。

上記は原則としてアスベストの使用が無い建築物だと考えられるので、資格保有者以外が確認しても良いことになっています。

ただし、着工前の事前調査結果行政報告、発注者への説明や事前調査結果の現場への掲示は必要となる場合があります。

その報告対象となるのは前述した調査&報告対象となる工事に該当する場合です。

アスベストの事前調査報告は、確実にアスベストが無い場合でも通常予想される解体工事の規模であれば報告が必要となることが多いでしょう。

まとめ

アスベスト事前調査はどんな規模の解体・改修工事であっても原則必須でおこなわなければなりません。

その上で、アスベストが含まれないことが明らかな工事である場合にのみ、事前調査が不要となります。

ただし、事前調査が不要といっても、一番初めの書面調査から不要となるのか、目視調査以降が不要となるのか、ケースによって異なるので工事内容を把握した上で調査計画を立てましょう。

現在では多くの解体・改修工事で、アスベスト事前調査・分析・サンプリングなどが必要となる場合が多いですが、事前調査の要否を明確に判断したい場合は「アスベスト調査・分析の専門業者」に問い合わせてみるとスムーズな工事計画が立てられるでしょう。