建物の解体や改修工事を行う前には、アスベストの事前調査が原則としてすべての工事で必要とされています。

近年の法改正により、一定規模以上の工事では調査結果の届出も義務化され、令和5年10月以降には有資格者によるアスベスト調査が必須となりました。

アスベスト事前調査は、法律上で定められた義務を果たすだけでなく、工期の遅延や法令違反を防ぐためにも正確かつスムーズな実施が欠かせません。

そのためには事前調査から報告までの流れをしっかりと把握しておく必要があります。

この記事では、アスベスト事前調査の流れを中心に、調査の進め方や注意点、さらに費用の目安まで詳しく解説します。

これから工事を予定している方や発注者・施工業者の方は、アスベスト事前調査の流れや手順を把握して、安全で円滑な工事の準備をしていきましょう。

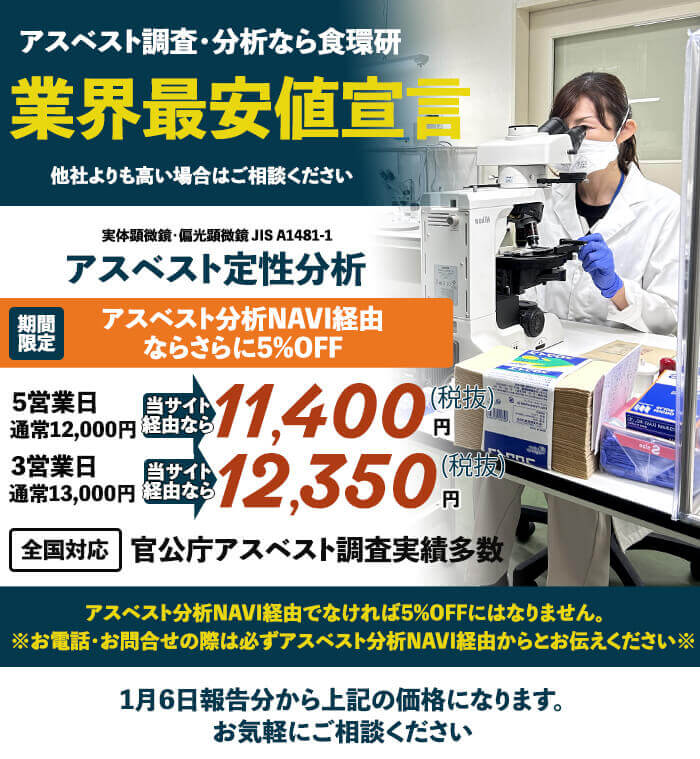

【安い・即日対応可・全国対応可】アスベスト定性分析 5営業日 当サイト経由なら11,400円(税抜)

アスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFF

アスベスト分析・事前調査なら食環境衛生研究所にお任せください。お客様のおかげ弊社は設立し、26年間経ちました。そこで感謝の気持ちを込めて、このたび期間限定でアスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFFを開催させていただく運びとなりました。 金額は以下のとおりです。| 検査項目・期間 | 料金(税抜) |

|---|---|

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 5営業日 | 11,400円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 3営業日 | 12,350円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 特急 | 19,000円 |

| 調査・採取 | 5万円〜※1 |

アスベストの事前調査は義務?不要?

解体・改修工事におけるアスベスト事前調査は、原則すべての工事で義務付けられています。

特に、解体部分の床面積が80平方メートル以上の工事・請負代金が税込み100万円以上の解体・補修工事では、調査結果の報告も必要です。

さらに、工事以外でも建物の売買や賃貸契約においても、アスベスト使用の有無が重要な情報となるケースもあるため、賃貸借契約前などでもアスベスト含有調査が行われることも珍しくありません。

このように、工事関係者だけでなく多くの人に関わる調査なので、今一度アスベスト事前調査について把握しておくことが大切です。

例外的に、調査が不要となるケースもありますが、アスベスト事前調査は義務と覚えておいて良いでしょう。

アスベストの事前調査が義務化された背景

アスベストによる病気は潜伏期間が長く、発症すると「肺がん」や「中皮腫」など重篤な病気を引き起こす可能性が高いとされています。

適切な対策が講じられなければ、大気中にアスベスト粉塵が飛散し、現場作業員だけでなく周辺住民の健康にも悪影響を及ぼす危険があります。

このようなアスベストによる健康被害が事前調査義務化の背景にありますが、特に近年は国内で建造物の老朽化やインフラの再整備が進み、解体工事の件数が増加しています。

それに伴って近年アスベストに関連する法改正が頻繁におこなわれており、年々アスベスト事前調査の重要性が高まっている状況です。

アスベスト事前調査は原則「義務」とされる

現在、一定規模以上の解体・改修工事を行う際には、アスベストの事前調査を実施し、その結果を報告することが法律で義務付けられています。これは、アスベストによる大気汚染や健康被害を未然に防ぐための重要な制度です。

こうした規制は、令和3年(2021年)4月の「大気汚染防止法」改正を機に強化され、延床80㎡以上(解体)または請負金額100万円以上(改修)の工事では、都道府県や労基署へ電子報告が義務付けられました。

以下、具体的なポイントを解説していきます。

規制対象の拡大

これまで一部が対象だったアスベスト含有建材について、原則としてすべてのアスベスト含有成形板等(レベル3建材)まで対象範囲が広げられました。

罰則の強化

適切な除去作業を行わなかった場合、元請業者だけでなく下請業者を含めた関係者にも直接罰則が科される仕組みになりました。

事前調査の報告義務

一定規模(解体部分の床面積が80㎡以上等)の解体・改修工事では、アスベストの事前調査結果を自治体へ報告することが義務となっています。

専門家による調査の義務化

令和5年(2023年)10月1日より「大気汚染防止法」の施行規則が改正され、アスベスト事前調査は一定の専門資格を有する者のみが実施できるという内容になりました。

これは、従来の自己判断による調査では不適切な結果や虚偽報告の懸念があったことを受けて、調査の信頼性向上を目的に導入されたものです。

この制度では、建築物の解体・改修工事に先立つアスベストの含有調査は「建築物石綿含有建材調査者」など、国が指定する講習を修了し、一定の知識・技能を有すると認められた者でなければ実施できません。

対象資格には他に「一般建築物石綿含有建材調査者」や、「石綿作業主任者」「建築士(一級・二級)」などもありますが、調査対象や内容によって要件が異なるため、注意が必要です。

調査者は、設計図書の確認や現場の目視調査、必要に応じた検体採取と分析委託を行い、その結果を基に報告書を作成します。

この調査結果は、規模に応じて労働基準監督署や都道府県に提出する義務があり、虚偽や不備があった場合には罰則の対象にもなります。

アスベスト事前調査の流れ・手順

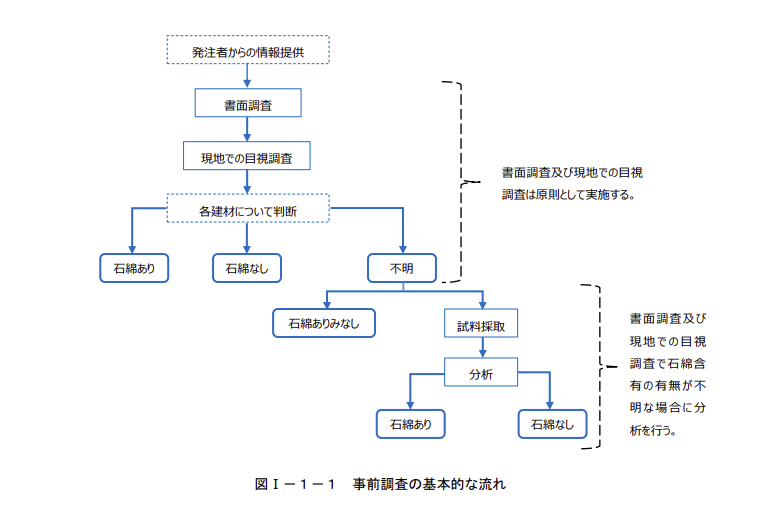

画像引用:環境省「事前調査の方法」

アスベスト事前調査は、厚生労働省の「石綿障害予防規則第3条」に基づき、一次調査(第一次スクリーニング)と二次調査(第二次スクリーニング)の流れで進められます。(※第一段階などの言葉で表記・説明されることもある)

- アスベスト事前調査を専門業者や有資格者に依頼する

- 書面調査(第一次スクリーニング)

- 現地・目視調査(第二次スクリーニング)

- アスベストの採取・分析調査

- 事前調査報告書の作成と提出

まず、一次調査では設計図書・建築確認申請書・竣工図面などの書面を確認し、使用された建材の種類や製造時期からアスベスト含有の有無を判断します。

書類だけで判断がつかない場合は、現地での目視確認も行います。この際、着工日が2006年9月1日以降と確認できれば、原則としてアスベスト含有建材は使用されていないと判断されます(法規制により製造・使用が禁止されているため)。

ただし、一部の建材については猶予期間が設けられていたため、注意が必要です。

一次調査の結果、アスベスト含有の可能性がある場合には、二次調査へ進みます。ここでは、建材から試料を採取し、専門機関で分析を実施します。

分析結果を反映させ、すべての調査結果を統合した上で最終的な調査報告書を作成します。

【流れ①】アスベスト事前調査を専門業者や有資格者に依頼する

アスベスト調査は、建物の解体や改修に際して法律で義務づけられており、正確性と信頼性が求められます。

そのため、調査は厚生労働省が定めた有資格者、またはアスベスト調査の実績を持つ専門業者に依頼するのが一般的です。

主な有資格者には、以下のような資格があります。

- 建築物石綿含有建材調査者

- 一般建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査者講習修了者)

- 石綿作業主任者

- 石綿含有建材調査技能講習修了者

これらの資格を持つ調査員であれば、法律に則った適切な手順で調査を進め、最終的な報告書の作成・提出まで対応可能です。

なお、無資格者による調査や、調査工程を省略した場合は、法令違反となる可能性があるほか、工事の中断や罰則の対象となることもあります。

調査依頼にあたっては、必ず「調査者の資格名」「講習修了番号」「発行機関」などを確認し、正規の専門業者に依頼することが重要です。

加えて、調査後には石綿事前調査結果報告システムへの報告義務もあるため、報告まで一貫して対応できる体制を持つ業者を選定することが望まれます。

【流れ②】書面調査(第一次スクリーニング)

事前調査の第一ステップは、非破壊で実施可能な書類調査です。

これを「第一次スクリーニング」と呼び、調査対象建築物におけるアスベスト含有建材の使用有無を、文書資料をもとに判断していきます。

主に確認される書類は以下のとおりです。

- 設計図書(仕様書、仕上表を含む)

- 建築確認申請書

- 竣工図面(建築・設備図)

- 改修・補修記録、工事履歴書

- 建材納入資料・製品カタログ

この調査では、建材の種類と製造時期に着目し、アスベスト含有の可能性を建材ごとに推定していきます。

例えば、吹付け材や成形板、保温材などについては、使用年代が1990年代以前である場合、アスベスト含有の可能性が高くなります。

また、重要な判断材料となるのが「建築物の着工日」です。

2006年9月1日以降に着工された建築物については、原則としてアスベスト含有建材の使用は禁止されており、「含有建材は使用されていない」との判断が可能です。

ただし、下記のような例外も存在します。

- 既存在庫品の使用(在庫の合法的流通)

- 一部建材(パッキン材・成形板など)における製造・販売猶予措置

- 未改修のリノベーション物件で旧建材が残存しているケース

これらを踏まえ、一次調査では「使用されている建材がアスベスト含有の可能性があるかどうか」を、合理的な根拠に基づいてスクリーニングしていきます。

疑義が残る場合は、次の現地確認(第二次スクリーニング)へ進む必要があります。

【流れ③】現地・目視調査(第二次スクリーニング)

書面調査の結果、アスベスト含有の可能性が否定できない場合は、第二次スクリーニングとして現地での目視調査を行います。

これは建築物内外を直接確認し、対象建材の実在状況や仕上げ状態、施工方法などを詳細に観察する工程です。

現地調査では以下のようなポイントを確認します。

- 建材の形状・色・質感(製品の同定)

- 居室内、天井裏、機械室、地下ピット等の隠れた箇所の確認

- 表面仕上げや被覆材の有無

- 建材の傷み具合や露出状況(飛散リスク)

まず設計図書や仕様書などの記録をもとに、使用されている建材がカタログ情報や過去の製品資料と一致するかどうかを丁寧に照合します。

建材の種類や型番が明確に確認できれば、アスベストの含有有無を資料ベースでおおよそ判断することが可能です。

あわせて、実際の建物の現場と図面との整合性を確認し、改修歴や増築箇所などの変更点がないかをチェックします。設計段階では使用されていないはずの建材が、後年の補修工事などで使用されているケースもあるため、現場確認は重要です。

特に注意すべきは、1970〜1990年代の古いビルや工場などでよく見られる「吹付け材」「断熱材」「けい酸カルシウム板」「パルプセメント板」などの成形板系建材です。これらはアスベスト含有の可能性が高く、外観からでは区別がつきにくいものも多いため、慎重な調査が求められます。

目視調査や資料確認だけでは判別が難しい場合は、不確実性を残したまま進めるのではなく、試料採取による分析調査へ進みます。

【流れ④】アスベストの採取・分析調査

目視調査の結果、アスベスト含有の可能性があると判断された建材については、建材の一部を採取し、専門の分析機関で検査を行います。

この工程が、いわゆる「アスベスト分析調査」にあたります。

分析調査では以下が行われます。

- 試料採取:適切な個所から建材を切り出し、飛散防止措置を講じたうえで密封容器に封入。

- 検査手法の選定:偏光顕微鏡法(PLM)、X線回折分析(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)法のいずれか

- 偏光顕微鏡法(PLM):一般的なスクリーニング分析。屈折率や色、形状からアスベストの種類を特定。

- X線回折分析(XRD):クリソタイルとアモサイトの識別に有効。

- 走査型電子顕微鏡(SEM)法:より高精度な分析が必要な場合に使用される。

試料採取は「石綿障害予防規則」に基づき、飛散防止対策を施したうえで、適切な保護具を装着した調査者が実施する必要があります。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。

【流れ⑤】事前調査報告書の作成と提出

すべての調査工程が完了した後、調査結果をとりまとめて「アスベスト事前調査報告書」を作成します。

この報告書は、工事を行う前に発注者・施工業者・労働基準監督署等に情報提供する法的義務がある重要な書類です。

報告書には、以下のような項目が記載されます。

- 調査対象建物の基本情報(所在地・構造・用途・築年)

- 調査の実施体制(調査者名・資格・所属)

- 使用建材ごとのアスベスト含有有無

- 分析結果報告書の写し

- 建材位置を示した図面や写真

報告内容に不備がある場合、工事が認可されない、または中断となるリスクがあるため、記載ミスや添付漏れがないよう慎重に確認を行います。

報告は「石綿事前調査結果報告システム」を使う

令和5年10月以降、原則すべての事前調査結果は、厚生労働省が運用する「石綿事前調査結果報告システム」を通じて電子報告が義務化されています。

石綿事前調査結果報告システムでは、調査報告の提出・修正・管理が一元化されており、登録者IDを持つ調査者または業者がログインして提出を行います。

電子報告後は、工事現場への掲示用に「届出番号」が発行されるため、この番号をもとに発注者や監督署が調査状況を確認できる仕組みになっています。

アスベストの事前調査・分析調査は専門業者に依頼するのがおすすめ

アスベスト調査は、建物の解体・改修を行う際に法令で義務付けられた調査であり、専門的な知識と技能をもった有資格者が担当する必要があります。

厚生労働省が定める「石綿障害予防規則(石綿則)」第3条により、無資格者が単独でアスベストの事前調査を行うことは禁止されています。

つまり、アスベストの事前調査や分析は、誰でもできる業務ではなく、専門的な訓練・知識を備えた者だけに許されているということです。

もし、十分な資格や経験を持たない業者に調査を依頼してしまった場合、以下のようなリスクがあります。

- アスベスト含有の見落とし → 除去計画の不備・工事中断

- 不適切な分析 → 誤った判定に基づく施工ミス

- 調査報告書の不備 → 石綿事前調査結果報告システムへの報告エラーや監督署対応の不備

これらは、工期の遅延や費用の増大、法的責任の発生など、深刻な影響を招くおそれがあるため、信頼できる専門業者に依頼することが非常に重要です。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。

【事前調査に必要な資格】

事前調査とは、建物にアスベストが使われている可能性があるかを見極める作業です。

この調査は、次のいずれかの資格を持つ人しか行えません。

- 特定建築物石綿含有建材調査者

- 一般建築物石綿含有建材調査者

- 一戸建て等石綿含有建材調査者

【分析調査に必要な資格】

アスベスト含有の最終判断を行うには、試料を採取し、分析機関において定性・定量分析を行う必要があります。

この分析は、厚生労働省の「石綿分析マニュアル」等に基づき、信頼性のある技術者によって実施されなければなりません。

以下のような認定を持つ技術者が、アスベスト分析をおこないます。

- 日本作業環境測定協会認定(Aランク/Bランク)分析技術者

- アスベスト偏光顕微鏡実技研修 修了者(日本環境測定分析協会)

- 建材中のアスベスト定性分析技能試験 合格者

- JEMCA(日本環境測定分析協会)インストラクター 等

これらの資格は、使用機器の選定・操作、結晶学的特性の同定、試料の前処理法などの高度な技能が求められるため、分析の品質確保には不可欠です。

ポイントは「資格があるか」「信頼と実績があるか」。

調査機関を選ぶときは、単に「安い」「早い」だけの業者ではなく、資格・経験・体制の3点が揃っているかを見極めることが、トラブル回避への近道です。

【アスベスト専門業者への依頼の流れ】

アスベスト調査を実施する際の、一般的な依頼の流れは以下のとおりです。

①アスベスト調査業者へ問い合わせ

建物の所在地・構造・築年数・工事予定などの基本情報を伝え、見積もりやスケジュール調整を行います。

②現地での事前調査

有資格者が現地を訪問し、設計図書・建材仕様・施工年代などをもとにアスベスト含有の可能性を評価します。

③必要に応じてサンプル採取

目視・書面で判断が困難な場合は、建材を一部採取し、分析に供します。作業時には飛散防止処置を施し、保護具を装着します。

④専門機関での分析調査

採取された試料は、登録分析機関にて専門技術者が偏光顕微鏡法(PLM)やX線回折法(XRD)などにより分析を行います。

⑤報告書の提出

調査・分析結果は、写真・図面・分析報告書を添付した正式な調査報告書としてまとめられます。これは石綿事前調査結果報告システムへの電子報告にも使用されます。

⑥ 必要に応じて除去・対策工事へ

アスベストの含有が確認された場合、別途専門の除去業者(特別管理産業廃棄物の処理許可業者等)による対策が必要となります。

まとめ

アスベスト調査の流れは、図面や仕様書の確認から始まり、現場での目視調査、必要に応じた試料採取・分析、結果報告というステップで進行します。

令和5年10月からは、有資格者による調査が義務化されており、より高い正確性が求められるようになりました。

当社 食環境衛生研究所 では、認定資格を有するスタッフが調査・分析を一貫して担当しており、信頼性の高い体制を整えています。

調査の流れがわからない、どこに依頼すればいいか迷っているという方も、まずはお気軽にご相談ください。