現在すべての建物解体等において義務化されているアスベストの事前調査は、2023年10月1日の大気汚染防止法改正で「有資格者のみが行える」ことになりました。

それに伴い、建物の解体や塗装工事等の際には「建築物石綿含有建材調査者」などの資格保有者が必要となり、近年の建物解体コストが増加、解体費用も値上げ傾向を辿っています。

加えて、アスベスト調査を怠ると罰金または懲役の対象となるため、元請となる業者はコストがかかっても必ず調査を行う必要があります。

そのため解体業者や工事の発注者は、アスベスト事前調査報告の依頼先や報告内容、対象建築物や工事の流れなど、全体的に理解を深めておくことが大切です。

この記事では、アスベスト事前調査報告について重要なポイントを理解できるよう、最新の法改正の内容も含めて詳しく解説していきます。

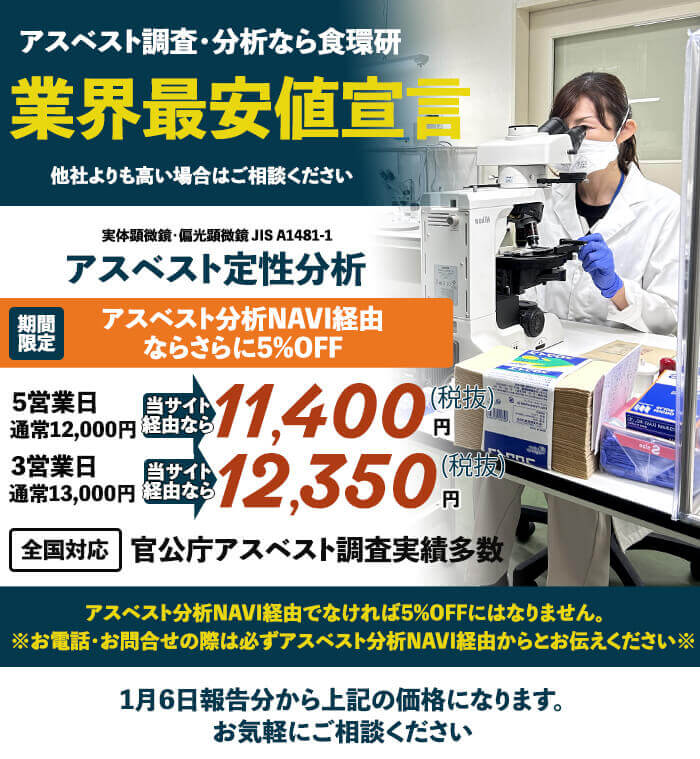

【安い・即日対応可・全国対応可】アスベスト定性分析 5営業日 当サイト経由なら11,400円(税抜)

アスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFF

アスベスト分析・事前調査なら食環境衛生研究所にお任せください。お客様のおかげ弊社は設立し、26年間経ちました。そこで感謝の気持ちを込めて、このたび期間限定でアスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFFを開催させていただく運びとなりました。 金額は以下のとおりです。| 検査項目・期間 | 料金(税抜) |

|---|---|

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 5営業日 | 11,400円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 3営業日 | 12,350円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 特急 | 19,000円 |

| 調査・採取 | 5万円〜※1 |

【最新】有資格者によるアスベスト調査報告が2023年10月1日より義務化

まず、アスベストに関する法律はさまざまありますが、昨今特に解体・改修工事を請け負う事業者への影響度が高い改正がおこなわれたのは「2023年10月1日の有資格者によるアスベスト調査報告の義務化」です。

現在では以下の資格を保有している人でしか、調査報告が認められないようになっています。(詳しい解説はこちらの項目)

- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)

- 2023年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

平成17年6月に社会的問題となったアスベストは肺がんや中皮腫などの発症を引き起こす有害性が明確に認められている建材です。

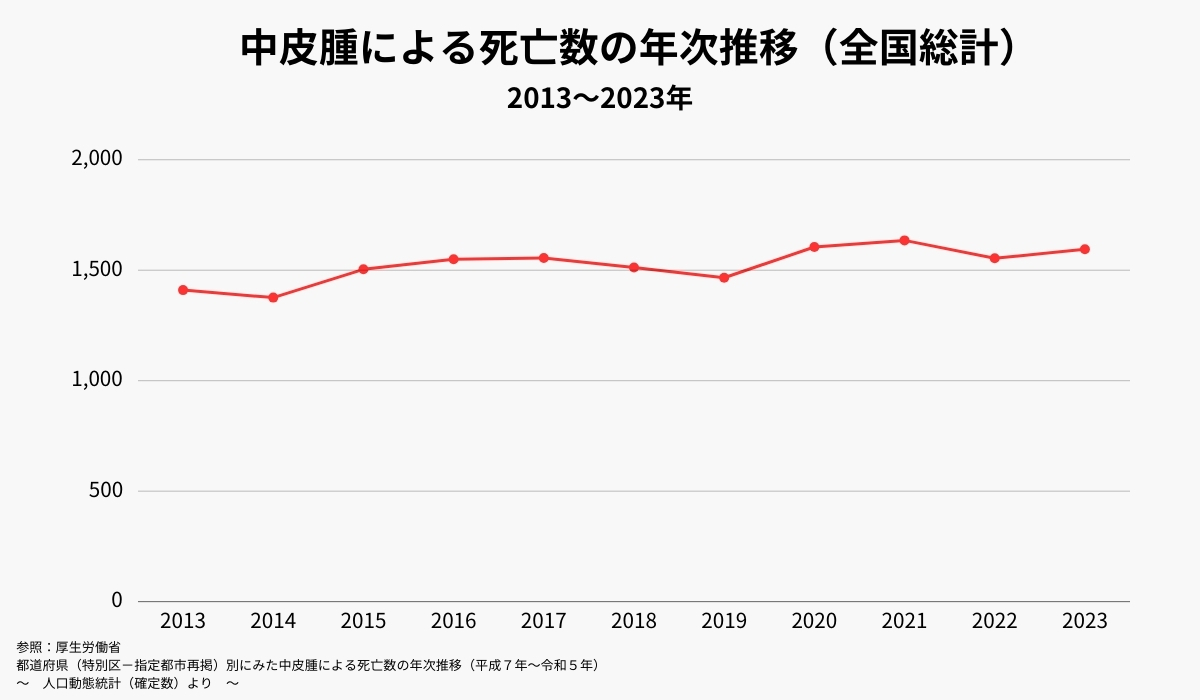

中皮腫に関しては潜伏期間が35年前後と言われ、近年になって中皮腫による死亡者が増加傾向にあり、アスベストの健康被害が明らかになりつつあります。(下記グラフ参考)

このような背景もあり、アスベストの飛散対策は一層強化されつつあります。

飛散性のあるアスベストの健康被害を防ぐためには、徹底された防塵対策による除去作業もさることながら、判別調査にも専門家の知見が必要というわけです。

次の項目からは、アスベストの調査報告義務化の内容について詳しく解説していきます。

アスベスト事前調査報告「対象となる工事と建物」

まず前提として、アスベストの事前調査は原則すべての建築物が調査対象となります。

その上で「アスベスト事前調査の報告」が必要になるか否かのポイントを端的に説明すると「報告対象工事の規模要件を満たしているかと、アスベストの飛散リスクがあるのか」の2点です。

報告対象となる工事と建物が厚生労働省の資料などで示されていますが、まとめると以下となります。

■事前調査及び報告が必要な建築物と工事内容

- 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

- 請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事

- 請負⾦額が税込100万円以上の工作物の解体工事・改修工事

上記は調査に加え、労働基準監督署・建物を管轄する地方自治体の両方への報告が義務化されています。(電子システム等による報告)

これら3つに該当しないものは「報告せず調査のみで問題なし」とされています。

また、軽作業のような改修やリフォームに関しては調査も報告も不要なので、どのような工事を行うのか、建築物に使われる建材は何なのかを事前によく把握しておきましょう。

調査報告対象の工事3つについて、更に具体的な説明をします。

アスベスト事前調査報告において厚生労働省が対象とする解体工事とは「建築物の壁や柱、床を同時に撤去する工事」を指します。

また、改修工事については「建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事」とし、例を挙げるとアスベストを含んだ仕上げ塗装や耐火被覆を剥がす等です。

請負金額の要件については「材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額」となります。

■事前調査報告が想定される工事例(いずれも前述した要件に該当する場合)

- エアコン新規取り付け工事

- 電気配線工事

- 暖房器具取り付け工事

- 分配工事、アンテナ配線工事

- 防犯カメラ取り付け工事

なお、元請業者は事前調査報告の内容を発注者に説明する義務もあります。

事前調査報告において「書面調査以降の調査が不要」となる建築物と工事内容

建築物等が2006年(平成18年)9月1日以降に着工・建設されたことを設計図書等で確認できた場合、アスベスト事前調査は書面調査のみで完了となります。(確認は資格保有者でなくても可能)

書面確認は必ず行う手順なので、体裁としては事前書面調査を行ったことと同じようなものとなります。

次に、書面調査含めて不要とされる建築物、工事内容を説明します。

アスベストの事前調査及び報告が一切不要となる建築物と工事内容

資格保有者による調査、報告が一切不要となるケースもあります。具体的には以下に該当する、もしくは近しい工事が報告不要とされることがあります。

- 対象の建築物に使用される建材が木材、ガラス、金属等のみでアスベストが明らかに含まれていない建材であることが判明している場合

- 釘やビスによる固定や抜くだけの取り外しなど、アスベストの飛散リスクが極めて低い作業

- アスベストが混合されたプレートや建材等であるにおいても、損傷させずに取り外しが可能で飛散のリスクが極めて低い作業

上記のように、ほぼ確実にアスベストが使われていない、飛散する可能性が低いという場合は通常の解体・改修工事を進める形となります。

ただし、建材を切断したり新しい穴を開ける、穴の拡張を伴う工事など、少しでも飛散リスクがある工事は事前調査が必要となります。

調査が必要かどうかは、資格保有者の意見も仰いで判断すると良いでしょう。

アスベスト事前調査は「資格保有者のみが可能」

アスベストの事前調査・報告は「資格保有者だけが行える」という内容に法改正されました。(2023年10月1日〜)

そのため、資格を持っていない自主施工者や元請業者は、工事の際に資格保有者へ調査依頼をする必要があります。

アスベスト事前調査が行える資格保有者は主に以下に該当する者となります。

- 一般建築物石綿含有建材調査者

- 工作物石綿事前調査者(新設予定)

- 特定建築物石綿含有建材調査者

- 日本アスベスト調査診断協会に登録された者(上記資格保有者と同等以上の能力を有すると認められる者)

また、厚生労働省が実施するアスベスト調査関連の講習を修了していることが条件となります。

資格取得には実務経験含めさまざまな要件があり、必要な時にすぐに取得できる資格ではないため、解体業に携わる人で資格を取得する人が増えています。

アスベスト分析まで行うケースにおいては、分析業者側に事前調査もまとめて依頼することもあります。

参考:石綿障害予防規則の改正に伴う関連告示の改正について(報告)(工作物に関する石綿事前調査者関係)3P|厚生労働省

アスベスト事前調査を怠ったときの罰則

アスベストの事前調査をせずに着工した場合、大気汚染防止法に則って以下のような罰則・罰金が科せられます。

- 3か月以下の懲役または30万円以下の罰金(除去・調査における義務違反)

- 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(作業基準適合命令違反)

作業基準適合命令違反についてわかりやすく説明すると、まずアスベスト除去のような特定工事において、元請業者による下請負人の指導についてのいくつか規定があります。

その規定に従って元請業者が適切に下請負人の指導を⾏わない場合に、作業基準適合命令違反となることがあります。

ちなみに作業基準適合命令違反について、過失である場合は3か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

また、前述した大気汚染防止法における罰則とは別に、アスベスト事前調査をせずに解体作業に作業員を従事させた場合「労働安全衛生法(安衛法)に違反」となる恐れもあり、作業停止や建造物の使用停止等が命じられ、刑事責任が課せられます。

事例参照:【送検事例】アスベスト(石綿)使用の事前調査をせず作業員を解体作業に従事させる|埼玉土建HP

【違反内容の例をまとめると】

- アスベストの事前調査報告せずに着工する

- 事前調査不備の状況で解体作業に作業員を従事させる

- アスベスト除去作業の基準違反

- 飛散防止対策の不備など

アスベスト事前調査報告の流れ

アスベスト事前調査には大きく4段階の調査手順があり、ほとんどの工事で最初に書面調査がおこなわれます。

なのでまずは、元請業者側で資格保有者に調査依頼をすることが前提となりますので、覚えておきましょう。

STEP2.現場を目視調査(必須)

STEP3a.分析調査

STEP3b.みなし工事

STEP4.電子報告システムにて「労働基準監督署」と「建物を管轄する自治体」に調査報告

※STEP3はaかbどちらかのフローを選択することになります。

各ステップごとに詳しく解説していきます。

①建物の図面、建築図書の確認

まず、工事前に必ず差し込まれる書面調査ですが、図面や建築図書を見て「建設着工日」「どういう建材が使われているのか」を確認する調査となります。

最初に、発注者が保有する建築資料を確認します。

【建築資料例】設計図書、確認申請書、改修工事関連図書類、過去のアスベスト調査資料など

上記の書面を確認する際に以下の情報も同時に確認します。

①新築工事の着工日が平成18年9月1日以降か以前か

②(①以前の場合)建築物や工作物にアスベスト建材が含まれるのか、否か

新築工事の着工日をまず確認して、もし上記の日以降の着工日であればアスベストは原則使用されていないため「事前調査は完了」となります。(石綿なしという判断となります)

上記以前の着工日である場合は、図面からアスベスト建材の使用有無を確認します。

同時に、図面確認をおこなう時点でSTEP2の目視調査は必須となります。

②現場を目視調査

書面調査の後、現場にて建築物もしくは工作物の目視調査がおこなわれます。

この調査の一番大きな目的は「対象の建築物等が図面通りになっているかどうかと、図面で確認できなかった部分を目視確認すること」です。

実は、アスベストを現場で見分けることが主目的ではありません。

というのも、アスベストに特徴が似た建材も多くあるため、基本見た目だけでは判別できません。

目視調査で図面通りになっている場合、どの建材がどこに使われているかがほぼ確定するので、アスベストが使われている場所も分かるということになります。

そうなれば後は、書面調査で判明したアスベスト使用メーカー材の対処に移ります。

ただし、古い建物の場合は図面通りになっていなかったり、そもそも図面等の情報が著しく少ない(当時の書類が無い)などで、STEP1.2を経てもアスベスト使用が分からないケースがあります。

そういった場合はSTEP3の「分析」or「みなし工事」のどちらかのフローに進みます。

③アスベスト分析(分析業者に依頼)

書面・目視調査でアスベストの使用が判断できない場合は「アスベスト分析調査」をおこないます。

アスベスト分析調査は専門の分析機関や分析業者に依頼する必要があります。(調査可能な資格保有者=分析もできる人ではないので注意)

まず、分析に出すアスベストと思われる試料が必要となるため、以下の手段で採取します。

- 石綿取扱作業従事者が試料採取をおこなう

- 事前調査をおこなっている資格保有者が現地で採取する

- 分析業者が現地に出向いて採取する

アスベストに関する資格を持っていない人でも試料採取は可能です。

ただし、環境省の「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル|付録Ⅰ 事前調査の方法」では、試料採取作業者の石綿ばく露防止の観点から、石綿作業主任者を選任することが望ましい。とされています。

アスベストにおける知識のある人がばく露防止策を講じて安全に試料採取を行うことが推奨されています。

ちなみに、分析業者以外の人が試料採取した場合は試料を分析業者に送るというフローが発生し、その際にはもちろん分析費用がかかります。

アスベスト分析調査の内容

アスベスト分析調査では、試料建材の中に0.1%(重量比率)を超えてアスベストが含有していないかを調べます。

厳密には以下6種類のアスベストの含有率調査がされます。

- クリソタイル(白石綿)

- アモサイト(茶石綿)

- クロシドライト(青石綿)

- アンソフィライト

- トレモライト

- アクチノライト

試料となる建材の中に上記いずれかのアスベストが0.1%以上含まれていた場合、アスベスト建材と判定され、該当建築物に相応の対策をしてアスベスト除去作業をすることになります。

事前調査報告書にもアスベスト有との報告が必要となります。

③みなし判定による工事

書面・現地での目視調査でアスベストが判別できないケースかつ、コストやスケジュールなどの諸事情で分析調査を行わない場合は「アスベスト有とみなして工事をする」手段も認められています。

みなし判定のうえ工事を進める際はアスベスト有の状況と同じように、防塵対策等を徹底して改修・解体工事を進めます。

分析をしなくても良いのか?という懸念を抱える人もいるかもしれませんが、みなし判定をすれば法的にも分析調査を省略できるとされています。

石綿則第3条第5項に、事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、当該

建築物等について、石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使

用の有無について分析による調査を行うことが規定されている(分析調査)。ただ

し、当該建築物等について石綿等が使用されているものとみなし、法に基づくばく露

防止対策等の措置を講ずる場合は分析による調査をする必要はないと規定されてい

る。

注意するポイントとしては、みなし判定によって工事のトータルコストが高くなってしまうケースもあるということです。

例えば「アスベストが含まれている確率は低いんだけど、確定ができない」というケースでみなし判定をした場合、アスベスト対策に莫大なコストをかけたが一切含まれていなかった、という結果にもなり得るのです。

そのため、書面調査と目視調査をした段階で、分析に出すのか、みなし判定で工事進めた方が良いのかを、コスト面を含めあらゆる視点で元請業者は判断する必要があります。

ちなみに、無駄なコストがかからないのは主に以下2つの状況です。

※工事状況や分析依頼先によって変わります。

①アスベスト建材が含まれていることが書面上ほぼ確実な状況で、みなし判定をする。

→分析調査費用がカットできます。

②アスベスト建材が含まれていないことが書面上ほぼ確実な状況で、分析調査をおこなう。

→アスベスト対策・除去費用がカットできます。

④労働基準監督署と自治体に調査報告

アスベスト調査が終わったら、元請け業者が調査報告書を作成し「労働基準監督署」と「建物を管轄する地域の自治体」に報告をおこないます。

報告の仕方は書面もありますが、オンラインでどこでも報告できる「石綿事前調査結果報告システム(電子システム)」を使って報告するのが通常です。

この電子システムには以下のメリットがあります。

- パソコンだけではなく、タブレットやスマートフォンからどこでも報告可能

- 行政機関の開庁日や時間を気にせずいつでも報告可能

- 労働基準監督署と自治体への報告が1回の操作で同時完了できる

- 複数ある現場の報告をまとめてできる

工事の現場でもすぐに報告できるのが非常に便利ですが、利用には「GビズID」というオンラインの行政サービスを利用するためのアカウントを作る必要があるので、事前に作成しておきましょう。

アスベスト事前調査報告は必ず工事前に行います。具体的には工事(作業)開始の14日前までに報告を済ませます。

分析調査などを行う場合は時間がかかることがあるため、アスベスト事前調査は余裕をもって取り組めるような工事計画を立てておきましょう。

なお、アスベスト事前調査結果の記録は3年間保管する義務があるので、報告後も各種書類の管理を怠らずに保管しておきましょう。

アスベスト除去工事の開始

アスベストの調査と報告が終わったら、除去・解体工事等の開始となります。

調査の段階で、どのようなアスベストがあるのか、どのような除去作業が必要になるのかが判明しているので適切に処理していきます。

加えて、知っておかなければならないことが「各自治体によって独自のアスベスト条例がある(要確認)」ということです。

法律上で定められていないものでも、各都道府県で義務付けられている決まりがあります。

例えば「アスベスト除去時に大気中の濃度測定を義務付ける」など。

工事計画を立てる際には、自治体へ独自の条例等を確認し、業者への通達も忘れずにおこないましょう。

アスベスト調査で発注者がやること

アスベスト事前調査において、発注者側でやらなければいけないことを端的に説明します。

【発注者側でやること】

- 元請け業者に発注者側の情報をできるだけ詳細に提供し調査に協力する

- 着工前に「特定粉じん排出等作業実施届出書」を自治体窓口に提出する

- 自治体によって近隣住民や地元町会に解体工事に係る計画の周知を図る(標識設置など)

上記の「特定粉じん排出等作業実施届出書の提出」は発注者側に義務付けられています。

アスベスト除去作業の開始日の14日前までに届出書を窓口に提出する必要があります。

届出先は基本的に都道府県となりますが、市が窓口管轄している場合があるので、よく確認しておきましょう。

参考:(特定粉じん排出等作業の実施の届出 第十八条の十七)|e-Gov法令検索

特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が不要なケース

特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は発注者の義務ですが、アスベストレベルが3のケースにおいては提出不要とされています。

まず、アスベストには飛散性や発じん性によって1~3のレベル区分が定められています。

- レベル1:飛散・発じん性が著しく高い(例:吹付け材など)

- レベル2:比較的高め(例:保温・断熱材など)

- レベル3:比較的低い(例:成形板やスレートボードなど)

上記、レベル1、2の除去作業においては届出が必要ですが、3においては発じん性がなく飛散リスクもかなり低いので、着工届出自体が不要になります。

アスベスト事前調査における補助金

現在、アスベスト事前調査報告では「分析調査費用のみ」国からの補助金があります。

金額と条件は「アスベスト分析調査費用で1棟につき最大25万円まで」となり、吹付アスベストのようなレベル1建材の調査費用に限定されます。

また、除去工事においても補助制度が創設されており、地方公共団体による補助金制度が活用できます。(補助金制度が無い地方公共団体もあるので要確認)

こちらも、吹付アスベストなどレベル1建材が対象で、アスベスト除去・封じ込めや囲い込み、解体作業にかかる費用相当分が補助されます。

除去における補助金の具体的な金額はケースによって異なるため定められていませんので、地方公共団体に問い合わせておきましょう。

まとめ

アスベスト事前調査報告は発注者と元請け業者が協力して行う義務となります。

有資格者や分析業者への調査依頼をするにあたり、建築物の使用建材や調査・工事にかかる費用をしっかりと把握し計画を立てておくと良いでしょう。

また、調査の際にはアスベスト分析に出すのか、みなし判定で工事を進めるのか、どちらかの判断をする必要があります。

そのために、建築物とそれに関わる情報を発注者は詳細に元請け業者へ伝えましょう。

アスベスト事前調査の費用で悩む場合は「アスベスト事前調査と分析をセットで依頼できる専門業者」に依頼するのもおすすめです。費用把握がしやすく調査もスムーズですので、検討してみましょう。