前回ご報告した、豚肉の脂身の黒色変色に続いて、今回は油揚げの緑色変色事故について再現実験をしてみました。今回は厚揚げの緑色変色事故で分離された蛍光菌(Pseudomonas fluorescens:シュードモナス・フルオレッセンス)を白金耳で画線しました。

培養後(25℃、1日目)

培養後(25℃、2日目)

濃緑色を呈するために、カビと間違われることが多いようです。また同じ菌種でも、脂身と油揚げなど原材料成分などの違いで、発現する色調が異なるようでした。

おまけ

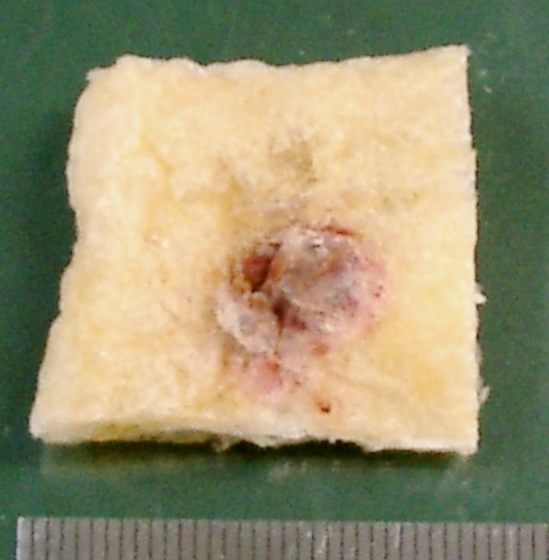

油揚げの赤色変色事故例。

ベニコウジカビが検出されました。

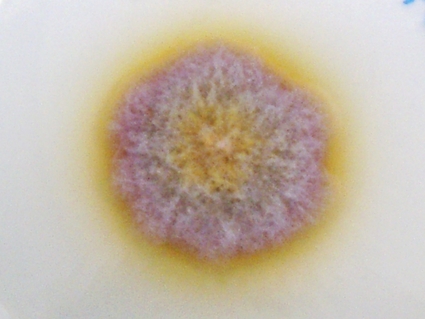

培養初期の写真なので、コロニーの外観からカビ毒産生株の含まれる不完全菌類のフザリウムなどと間違えやすいですが、顕微鏡で子のう果や分生子を確認すれば判別は容易です。

ベニコウジカビ(Monascus ruber)は、子のう菌類の一種で、一般的に毒性の無い菌種のため、産生される赤色色素(モナスカシン)が、天然着色料(紅麹色素)として利用されています。

毒性はなくても、食品の汚染(腐敗)菌なので衛生管理に注意が必要です。

以上、夏休みの自由研究でした。(イワザキ)