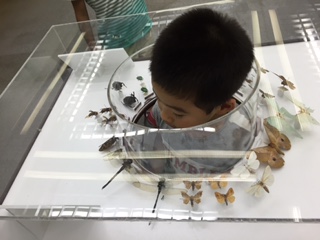

なかまさん。ただいま戻って参りました。またお仕事を外してすみませんでした。いつかは復帰いたします。その時はまたお知らせします。それと昆虫博物館素敵ですね。実は似たようなものが群馬にもあります。いつかはレポートします。では。高橋

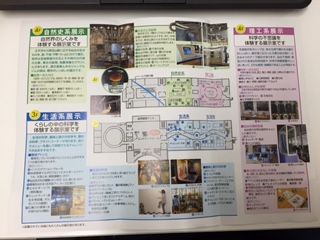

スリーエム仙台市科学館

ただいま

岸田くん。ブログありがとう。先日食環研(本社と分析センター)にお邪魔させていただきました。みんなに会えてうれしかったです。現在は自宅に戻り、引き続きリハビリに励んでおります。復帰が楽しみです。高橋

夏

おかえりなさい

昨日退院した高橋さんが分析センターに来てくれました。

遠藤さんとも感動の再会(会社で)を果たしました!

お見舞いに行った時よりも、元気になっておりきっとリハビリを頑張ったんだろうなーと感じました。

今は焦らずしっかりと病気を治して下さいね。

いつか会社で元気に働くお姿が見られる事を願っています[#IMAGE|S3#]

分析一同気長にお待ちしております。

岸田

画伯

こんばんは

リオは観ず甲子園ばかり観ているまるやまです

土日は1日中テレビで甲子園を映していました

特に日曜は好カードのゲームだったと思います

大阪出身の僕としては履正社が勝ってうれしいです

さて、月1回の投稿を目標にしていましたが7月中におもしろいネタがみつからず

ずるずると8月も半分過ぎてしまいました

苦肉の策で今回は小ネタです

ふとしたことで学生時代のノートを読み返したときに見つけた落書きになります

いかがでしたか?

自分でもこんな絵を描いていたこと忘れていました

個人的にラブドウイルスはウイルスの形態的特徴をつかんでなおかつかわいらしく描けていると思うのでお気に入りです

お目汚し失礼しました

まるやま