──そんな日常的な不調の裏に、B型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)が潜んでいる可能性があります。

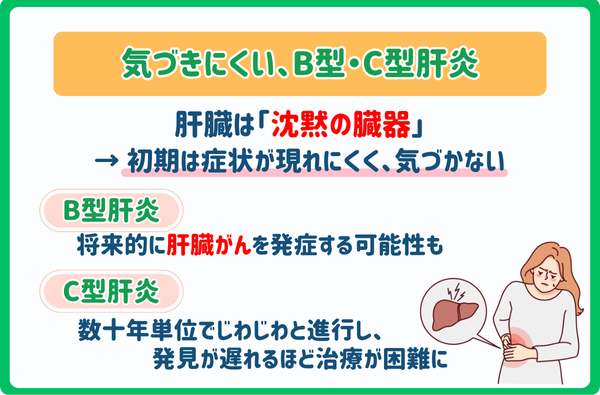

肝臓は“沈黙の臓器”とも呼ばれ、病気が進行するまで自覚症状が現れにくい臓器です。

そのため、感染に気づかないまま放置してしまい、気づいた時には肝硬変や肝がんなど重い病気へ進行しているケースも少なくありません。

本コラムでは、B型肝炎・C型肝炎の症状・違い・感染経路・治療法・検査のタイミングをわかりやすく解説します。

目次

症状に気づきにくいから危険!肝臓を脅かすウイルス性肝炎

B型肝炎ウイルス(HBV)とC型肝炎ウイルス(HCV)は、日本においても依然として深刻な健康課題です。

感染しても初期にはほとんど症状が出ないため、自分がウイルスを持っていることに気づかないまま生活している人も少なくありません。これらのウイルスは血液や体液を介して感染し、肝臓の中で長期間にわたって炎症を引き起こします。

炎症が続くと、肝臓の細胞が徐々に壊され、やがて肝機能が低下していきます。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、多少の障害が起きても、自覚症状が現れにくく、日常生活に支障が出ないことが多いのです。

しかし、その「症状の出にくさ」こそが最大のリスクです。自覚がないまま病気が進行し、気づいたときにはすでに慢性肝炎や肝硬変、肝細胞がんといった深刻な段階に進んでいることもあります。

とくにC型肝炎は、感染してから数十年単位でじわじわと進行することが多く、発見が遅れるほど治療が難しくなります。

また、B型肝炎の場合も、持続感染(キャリア)となった人は、肝臓の炎症が慢性的に続くことで将来的に肝臓がんを発症する可能性があります。

健康診断などの一般的な検査ではB型・C型肝炎の感染を見逃すこともあるため、専用の肝炎ウイルス検査を受けることが非常に重要です。自覚症状がないうちにウイルスを発見できれば、治療や感染拡大防止のための対策を早期に始めることができます。

B型肝炎・C型肝炎とは?その違いと病態

| 比較項目 | B型肝炎 | C型肝炎 |

| 病原体 | B型肝炎ウイルス(HBV) | C型肝炎ウイルス(HCV) |

| 感染経路 | 血液、体液 | 血液 |

| 症状 | 発熱、黄疸、倦怠感など | 慢性肝炎に移行し、数年〜数十年の間に肝硬変や肝がんを発症 |

| 潜伏期間 | 1~6ヶ月 | 2週~6ヶ月 |

| 慢性化のリスク | 低い | 高い |

| ワクチンの有無 | あり | なし |

| 治療 | インターフェロン療法 ラミブジン内服など |

抗ウイルス薬の内服 |

ウイルス性肝炎の中でも特に多いのが、B型肝炎とC型肝炎です。

どちらも肝臓に炎症を起こしますが、感染経路や慢性化のリスク、治療法には大きな違いがあります。

違いを正しく理解することで、自分に合った予防や検査方法を選ぶことができます。

B型肝炎とは

B型肝炎ウイルス(HBV)は、血液や体液を介して感染します。代表的な感染経路には、性的接触、母子感染、医療行為中の血液接触などがあります。また、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染には、「一過性感染」と「持続感染」の2つの感染様式があります。「一過性感染」では、感染してから数ヶ月の後にウイルスが消え、その後に免疫ができます。「持続感染」は、ウイルスが体内から消えず、長期にわたってウイルスが肝臓に残ってしまいます。これをHBVキャリアと呼びます。

HBVキャリアのうち、約10%~15%の人が慢性肝炎を発症し、治療が必要になるとされています。慢性肝炎を発症した場合、治療をせずに放置すると、自覚症状がないまま肝硬変へと進展し、肝臓がんになることもあります。近年では、抗ウイルス薬による治療でウイルスの増殖を抑えることが可能となっています。

C型肝炎とは

C型肝炎ウイルス(HCV)も主に血液を介して感染します。過去には輸血や注射針の使い回しによる感染が多く報告されていましたが、現在の主な感染リスクは性交渉やタトゥー、ピアス施術時の器具の使いまわしなどです。C型肝炎の特徴は、B型肝炎ウイルスよりもキャリア化する確率が高く、慢性化しやすいことです。感染者の約70〜80%が慢性肝炎に移行し、数年〜数十年の間に肝硬変や肝がんを発症することがあります。

しかし、近年は「直接作用型抗ウイルス薬(DAA)」と呼ばれる新しい治療法が登場し、ほとんどの患者がウイルスを排除できる時代になりました。早期発見・早期治療によって、健康な生活を取り戻すことが十分に可能です。

B型肝炎とC型肝炎は、感染経路や治療法が異なるため、どちらに感染しているかを明確にすることが非常に重要です。そのためには、両方のウイルスを同時に調べられる検査を受けるのが効果的です。

見過ごされがちな症状:自覚しにくいサイン

B型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)に感染しても、初期はほとんど自覚症状がありません。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど予備能力が高く、異常を感じにくいのが特徴です。そのため、感染に気づかないまま病気が進行し、気づいたときには肝硬変や肝がんに進んでいることもあります。

急性肝炎で見られる主な症状

これらは風邪のような症状に似ており、見過ごされやすいです。

慢性肝炎で見られるサイン

症状が軽いため放置されがちですが、慢性化すると肝硬変や肝細胞がんのリスクが高まります。

過去に輸血やピアス、性行為など感染の可能性がある方は、自覚症状がなくても血液検査で確認することが大切です。

知っておきたい感染経路

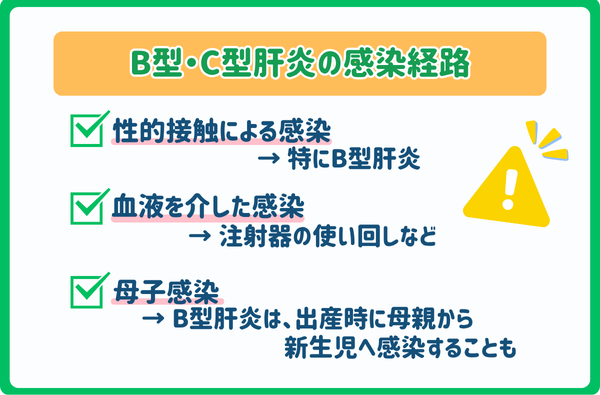

B型肝炎ウイルス(HBV)とC型肝炎ウイルス(HCV)は、「血液や体液」を介して感染します。日常生活の中で感染することはほとんどありませんが、感染経路を正しく知ることで感染のリスクを下げることができます。

主な感染経路は以下のとおりです。

性的接触による感染

性行為の際に血液や体液が相手の体内に入ることで感染することがあります。特にB型肝炎は、性的接触によって感染することがあります。

血液を介した感染

注射器の使い回し、医療処置での不十分な消毒、刺青やピアス施術時の器具共有などが原因となる場合があります。母子感染

B型肝炎では、出産時に母親から新生児へ感染することがあります。現在はワクチン接種により予防が進んでいます。一方で、以下のような日常の接触で感染することはありません。

つまり、感染経路を理解していれば、過度に心配する必要はありません。

正しい知識を持つことで、感染予防と早期発見の意識を高めることができます。

B型・C型肝炎の予防方法と治療方法

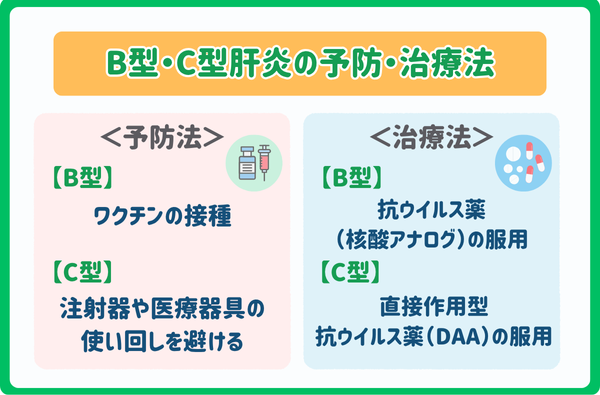

肝炎ウイルスの感染を防ぐには、まず「感染経路を断つ」ことが重要です。B型肝炎とC型肝炎では、感染のしやすさや予防法、治療法に違いがあります。それぞれの特徴を理解して、早めの対策を心がけましょう。

B型肝炎の予防方法

B型肝炎には有効なワクチンがあります。出生時や医療従事者など、感染リスクの高い人はワクチン接種により感染を防ぐことができます。また、性行為の際にはコンドームの使用が推奨されます。さらに、刺青やピアスなどを行う場合は、器具の消毒が徹底されている施設を選ぶことも大切です。

C型肝炎の予防方法

C型肝炎にはワクチンがないため、血液を介した感染防止が中心となります。注射器や医療器具の使い回しを避けることはもちろん、過去に輸血や医療行為を受けたことがある人は、一度検査を受けておくと安心です。治療方法

近年、肝炎の治療は大きく進歩しています。B型肝炎:完全にウイルスを排除することは難しいものの、抗ウイルス薬(核酸アナログ)の服用によりウイルスの増殖を抑え、肝炎の進行を防ぐことができます。

C型肝炎:現在では、直接作用型抗ウイルス薬(DAA)によって、ほとんどの患者が短期間(8〜12週間)の内服治療でウイルスを完全に排除できます。

いずれの肝炎も、早期発見・早期治療が肝硬変や肝がんへの進行を防ぐ鍵です。定期的な検査と医師の指導のもとで適切に管理することが、健康を守る最善の方法です。

早期発見が鍵:検査方法と検査できる時期

B型肝炎やC型肝炎は、感染してもすぐには自覚症状が現れないため、早期発見のための検査が極めて重要です。肝炎ウイルスに感染しても、体がウイルスと闘っている間は症状が乏しく、気づかないうちに慢性化してしまうケースもあります。定期的な検査により、感染の有無や肝臓の状態を早期に把握し、重症化を防ぐことができます。

B型肝炎の検査方法

B型肝炎ウイルス(HBV)の感染有無を確認するには、主に以下の項目を調べます。HBs抗原:現在、B型肝炎ウイルスに感染しているかを示す指標。陽性の場合は感染中を意味します。

HBs抗体:ワクチン接種や過去の感染により免疫を獲得している場合に陽性となります。

HBc抗体:過去または現在感染していたことを示す抗体。

これらを組み合わせることで、「感染しているのか」「免疫があるのか」「過去に感染していたのか」を判定することができます。

C型肝炎の検査方法

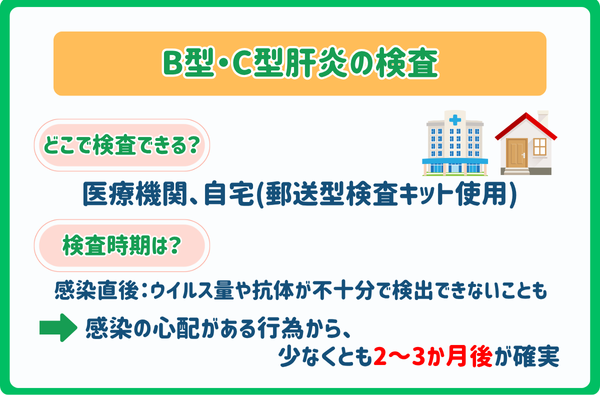

C型肝炎ウイルス(HCV)の場合は、まずHCV抗体検査を行います。陽性であれば、次にHCV RNA(ウイルス遺伝子)検査を実施して、現在もウイルスが体内に存在しているかを確認します。抗体が陽性でもウイルスが消失している場合もあるため、RNA検査での確認が重要です。検査が可能になる時期

感染直後はウイルス量や抗体がまだ十分に増えていないため、検査で検出できないことがあります。これを「ウインドウ期」と呼びます。B型肝炎:感染後約1〜2か月でHBs抗原が検出可能。

C型肝炎:感染後約2〜3か月で抗体が検出され、RNAはそれより早く(1〜2週間後)検出されることがあります。

したがって、感染の心配がある行為から少なくとも2〜3か月後に検査を受けるのが確実です。

自宅でできる郵送検査の活用

最近では、病院に行かなくても自宅で検査ができる郵送型検査キットが普及しています。手軽にプライバシーを守りながら検査できる点が大きなメリットです。忙しくて病院に行けない方や、周囲に知られたくない方にもおすすめです。

定期的な検査で安心を

B型・C型肝炎は、早期発見さえできれば十分にコントロール可能な感染症です。特に過去に輸血、手術、ピアスや刺青などの経験がある方、またはパートナーが感染している方は、一度は検査を受けておくと安心です。肝臓は沈黙の臓器と呼ばれるほど症状が出にくいため、「症状がない=感染していない」とは限りません。定期的な検査を行い、自分の健康状態を確認することが、将来の重い病気を防ぐ最も確実な方法です。

まとめ

B型肝炎やC型肝炎は、自覚症状がほとんどないまま進行するため、「気づいたときには肝硬変や肝がんに…」というケースも少なくありません。肝臓は、ダメージを受けても症状が出にくいことから、「沈黙の臓器」と呼ばれています。B型肝炎はワクチンで予防できる一方、C型肝炎にはワクチンがなく、血液を介して感染するため、輸血や医療行為、性的接触などにも注意が必要です。どちらも感染後に放置すると慢性化し、やがて肝硬変や肝がんへ進行する危険があります。

現在では、血液検査や郵送検査キットによって、手軽に感染の有無を確認できるようになっています。特に、過去に輸血・手術を受けたことがある方、複数のパートナーとの性交渉がある方、あるいは針治療やピアスなどで出血を伴う行為を行った方は、一度検査を受けておくことをおすすめします。

早期に発見できれば、抗ウイルス薬などの治療でウイルスを抑えたり、完治を目指すことも可能です。 「症状がないから大丈夫」と思わずに、定期的な検査で自分の肝臓の状態を確認し、将来の健康を守りましょう。

コメント