断熱性、吸音性、防音性に優れ、さまざまな用途で使われているグラスウール。

このグラスウールと同じような用途で使用されていたアスベストですが、グラスウールにもアスベストが含まれているのでは?と不安に思う人も少なくありません。

まず結論からお伝えすると、グラスウールにアスベストが含まれることは稀であり、基本的には含まれてはいません。

グラスウールは吹付けアスベストと似ていることでよく見間違われてしまいますが、有害性のない安全な建材です。

この記事では、グラスウールとアスベストの違いや見分け方などを詳しく解説していきます。

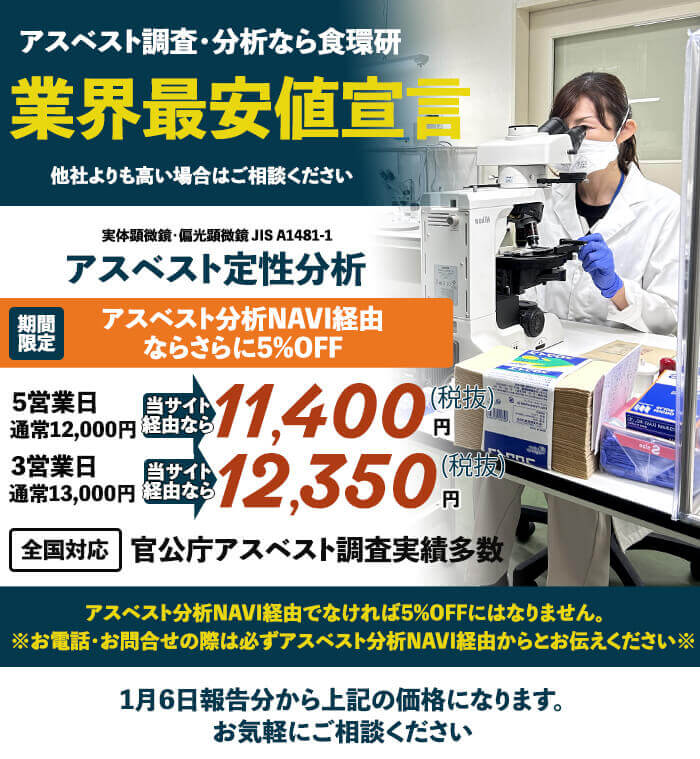

【安い・即日対応可・全国対応可】アスベスト定性分析 5営業日 当サイト経由なら11,400円(税抜)

アスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFF

アスベスト分析・事前調査なら食環境衛生研究所にお任せください。お客様のおかげ弊社は設立し、26年間経ちました。そこで感謝の気持ちを込めて、このたび期間限定でアスベスト分析NAVI経由限定で通常価格よりも5%OFFを開催させていただく運びとなりました。 金額は以下のとおりです。| 検査項目・期間 | 料金(税抜) |

|---|---|

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 5営業日 | 11,400円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 3営業日 | 12,350円 |

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 特急 | 19,000円 |

| 調査・採取 | 5万円〜※1 |

グラスウールにアスベストは含まれている?

まず、冒頭でもお伝えした通りグラスウールにはアスベストは含まれていません。

アスベストの使用が盛んだった1970年〜1980年代においても過去グラスウールにアスベストが混ぜられていたこともありません。

まずグラスウールはガラス繊維を主成分とする断熱材であり、アスベストとは異なる素材です。

アスベストが禁止されたことで代わりに使われ始めたのがグラスウールなので、アスベスト含有を心配しなくても良い建材といえます。

1990年代以降アスベストの代わりにグラスウールが使われ始めた

1990年代以降、アスベストの使用が規制されるにつれ、安全な代替材として グラスウール が広く使用されるようになりました。

元々、グラスウール自体は1934年ごろにアメリカで誕生した古い建材ですが、日本で普及したのは1960年代。その頃はまだアスベストが禁止されていなかったため、使用されている建物は多くはありませんでした。

そして、1995年に吹付けアスベスト全面禁止、2006年にはアスベスト含有率0.1%以上の使用が原則禁止となり、グラスウールの需要はだんだんと高まりました。

現在では住宅などの天井や壁、床内部、空調ダクトや排気ダクトなどさまざまな場所に使われています。

グラスウールとアスベストの違い

グラスウールとアスベストは、どちらも断熱材として使用されてきた建材ですが、性質や安全性に大きな違いがあります。

まず、グラスウールはガラス、アスベストは石という物質構造から違います。

他にも違いはありますが、分かりやすいようにまとめると以下になります。

- 有害性

- 物質構造

- 耐熱・断熱性

これらの違いについて一つずつ解説していきます。

【違い①有害性】グラスウールは人体に安全な人工繊維

まずグラスウールは人工的に作られた繊維であり、人体に大きな害はないとされています。

通常の使用環境では発がん性のリスクはなく、安全な断熱材として利用されています。

また発がん性についてはWHOのIARC(国際がん研究機関)によっても安全性が証明されています。

平成13年(2001年)には、WHOのIARCが、石綿の主要な代替品であるグラスウール、ロックウール等に対する評価を「発がん性に分類しない」と変更し、本格的な代替化が可能な状況となった。

一方、アスベストは天然の鉱物繊維であり、吸入すると肺がんや中皮腫を引き起こす可能性があることが判明し、実害もこれまで多数報告されています。

| アスベストによる疾患例 | 概要 |

|---|---|

| 石綿肺(じん肺) | アスベストを長期間吸入すると、肺に線維化(硬化)が生じ、呼吸困難を引き起こす。 進行すると酸素不足により日常生活に支障が出る。 |

| 肺がん | アスベスト曝露により、肺がんのリスクが大幅に上昇。 たばこを吸う人は特に危険(アスベスト×喫煙でリスクが数十倍に)。 |

| 中皮腫(ちゅうひしゅ) | アスベスト特有のがんで、胸膜や腹膜に発生する悪性腫瘍。 潜伏期間が20~50年と長く、発症後の治療が困難。 予後が悪く、発見時には進行しているケースが多い。 |

| びまん性胸膜肥厚 | 肺を包む胸膜が分厚くなり、肺の動きを制限する。 呼吸困難を引き起こし、生活の質を大きく低下させる。 |

【違い②物質構造】ガラスと天然鉱石という違い

グラスウールは主にリサイクルガラスを高温で溶かした後に繊維状に加工して製造されています。

グラスウールの繊維直径は約3~10μm(マイクロメートル)程度で比較的太く、吸い込みにくいのが特徴です。

また、ガラスという物質・繊維の大きさ的にも空気中に浮遊しにくく、重さがあるという点も吸入リスクが低い理由になっています。

そしてアスベストは天然の鉱物繊維で、非常に細い繊維状の構造を持ちます。繊維の直径は約0.02~0.2μm(グラスウールより50~1000倍細い)で吸入リスクが高め。

肺の奥深くまで吸入されやすく、溶解性がないことから体外に排出がされにくいので前の項目で紹介したさまざまな疾患の原因にもなっています。

【違い③耐熱・断熱性】アスベストの方が断熱性が高い

まず、グラスウールはガラス繊維を主成分とし、耐熱温度は一般的に200〜250℃程度です。これを超える温度では繊維が軟化し、断熱性能が低下します。

また、グラスウールは繊維間に空気を含むことで断熱効果を発揮しますが、繊維径がアスベストよりも太いため熱が伝わりやすく、断熱性能はやや劣ります。

アスベストは逆に繊維が細かいことによって微細な空気層を多く形成できます。この細かい空気層が熱の伝わりを強く抑え、優れた断熱性を発揮します。

グラスウールとアスベストの見分け方【画像有】

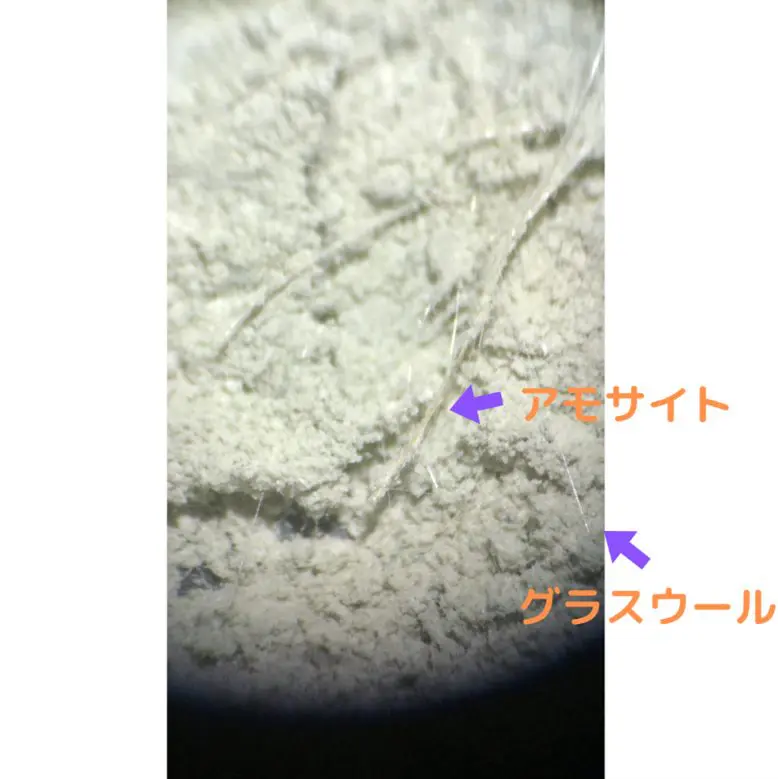

グラスウールとアスベストは見た目が似ていますが、繊維の太さや結晶構造の有無で見分けることができます。

アスベストは極細の結晶質繊維で、X線回折法で特有のパターンを示すのに対し、グラスウールは太めの非晶質繊維。

顕微鏡観察やX線回折法などの専門的な分析をすれば、正確に見分けることが可能です。

それぞれの見分け方について、解説していきます。

繊維の直径で判断して見分ける

グラスウールとアスベストの大きな違いの一つは、繊維の太さです。

前の項目で解説した通りアスベストの繊維は非常に細く、直径が約0.02〜0.3μm(マイクロメートル)程度しかありません。

そのため、繊維同士が絡み合いやすく、ふわふわとした質感を持ちます。

グラスウールの繊維は、直径数μm(通常3〜10μm)と、アスベストに比べてはるかに太くなります。

これにより、繊維が比較的まっすぐでキラキラしており、手触りはチクチクした感じになります。

肉眼での判断は困難ですが、顕微鏡で繊維の太さを測定すると見分けることが可能です。

アスベストは極細で絡み合っているのに対し、グラスウールは太めでチクチクした繊維状である点が違いです。

X線回折法で判別して見分ける

もう一つの見分け方は、結晶構造の有無です。

アスベストは結晶質であるのに対して、グラスウールは非晶質繊維です。

アスベストは鉱物由来の結晶質繊維であり、規則正しい結晶構造を持っています。

一方、グラスウールは人工的に作られた非晶質繊維(アモルファス)であり、明確な結晶構造を持ちません。

X線回折装置を使用すると、これらの物質の結晶構造を調べられます。

詳しくは厚生労働省「鉱物及び石綿含有材料等に関する基礎的な知識 (1)石綿等に関する鉱物の基礎知識」を参考にしてみてください。

アスベストは特徴的な回折パターンを示すため、グラスウールと明確に区別できます。

グラスウールやロックウールは非晶質のため、X線回折パターンに顕著なピークが現れません。

専門的な分析が必要な方法ですが、アスベストとグラスウールを確実に区別できます。

また分析機関に依頼することで、成分を特定し正確な判別も可能です。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。

グラスウールの危険性をアスベストと比較

グラスウールとアスベストはどちらも建材に使用される繊維状の物質ですが、その危険性には大きな違いがあります。

まずグラスウールはガラスを基にした人工鉱物繊維であり、吸入されにくく生体内で分解・排出されるため、発がん性は低いとされています。

一方、アスベストは肺がんや中皮腫などの重篤な疾患を引き起こすことが知られており、吸入すると肺に蓄積し、長期間にわたって健康に悪影響を及ぼします。

それぞれの発がん性区分にも違いがあります。

この項目では、グラスウールとアスベストの危険性について詳しく比較し、解説していきます。

グラスウールの発がん性区分はグループ3

国際がん研究機関(IARC)によるとグラスウールは、発がん性について分類できないとされるグループ3に区分されており、現時点では発がん性の明確な証拠は示されていません。

グループ3とは具体的に、動物実験や疫学調査の結果から「ヒトに対する発がんリスクが確認されていない」ことを意味する区分となります。

ただし、発がん性が確認できないグラスウールでも、施工時に大量の粉塵を吸い込む可能性があるため、防塵マスクや保護具の使用が推奨されます。

参考:国際がん研究機関(IARC)の概要とIARC発がん性分類について|農林水産省

アスベストは発がん性のある物質

アスベストはIARCの分類で、ヒトに対する発がん性が確認されたというグループ1に指定されており、長期間の吸入によって悪性中皮腫や肺がんを引き起こすことが明らかになっています。

特に、吹付けアスベストは微細な繊維が飛散しやすく、吸入リスクが非常に高いため、日本ではアスベストレベル1(最も危険性が高い)として厳しい規制の対象となっています。

アスベストにはクリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)などの種類がありますが、いずれも高い発がん性を持ちます。

特にクロシドライトは、極めて細い繊維構造のため、肺への沈着率が高く危険性がより高いとされています。

グラスウールは飛散しにくい

グラスウールの繊維径は一般的に4~9μm(マイクロメートル)と比較的太いため、空気中に長時間浮遊することは少なく、そもそもが飛散しにくい特性を持っています。

そのためグラスウールは施工中に粉塵が発生しても重力によってすぐに沈降しやすく、マスクや防護服を着用することでほぼ吸い込む危険性はありません。

一方、アスベストは微細なため、目に見えない状態で長期間空気中を漂い、無防備な状態では吸い込むリスクが非常に高くなります。

吸い込むと繊維が極細で肺の奥深くまで入り込み、除去できないまま炎症や発がんリスクを高めます。

グラスウールの健康被害や法規制は特になし

現在、グラスウールに関する深刻な健康被害の報告はなく、法規制も特に設けられていません。

アスベストとは異なり、肺に沈着しやすい超微細な繊維を含まないため、慢性的な吸入による病気のリスクは低いとされています。

ただし、グラスウールの施工時には大量の粉塵が発生することがあり、皮膚や粘膜への刺激を引き起こす可能性があります。

特に、目や鼻に入ると炎症を起こすことがあるため、施工作業時には防塵マスクやゴーグル、長袖の作業着を着用することが推奨されています。

参考:化学物質:人造鉱物繊維(RCFを除く)|厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

グラスウールの断熱材としての性能をアスベストと比較

グラスウールとアスベストの断熱性能を比較すると、アスベストの方が優れた耐熱・断熱性を持つことが分かります。

- グラスウール:200~250℃程度

- アスベスト:1000℃以上

まずグラスウールはガラス繊維で構成されているので、200~250℃を超えると軟化してしまいます。

そのため、高温環境には適さず、住宅の壁や天井の断熱材としての使用が一般的です。

また、健康リスクが低く、現在の建築業界ではアスベストに代わる安全性の高い断熱材として広く使用されています。

一方、アスベストは鉱物由来の耐火性の高い繊維で高温の環境でも形状を維持して、優れた断熱効果を発揮します。

そのため、ボイラーや工業炉、建築物の耐火被覆としても広く使用されていました。

同じ厚さで比較するとアスベストの方が高い断熱性を持つため、グラスウールで同等の性能を得るにはより厚みを増す必要がある点も違いの一つです。

まとめ

グラスウールとアスベストは明確に異なる建材です。

石膏ボードなどのようにアスベストと混ぜられて使用されることもないため、安全な断熱材として現在は幅広い建築物で使用されています。

パット見の外見はアスベストと似ているので、有害性があるモノだと勘違いされやすく、アスベストが含まれているなどの誤った情報も散見されています。

もし、解体予定などの建築物にアスベストかグラスウールか分からない建材が使用されていたら、専門業者に調査・分析の依頼をすることを推奨します。繊維などの違いは顕微鏡などを使って見分ける必要があるのでアスベスト専門の分析業者でなければ判定が難しいです。

当社食環境衛生研究所では、石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

早急な分析が必要な場合でもご相談可能です。信頼性のある的確な分析調査をおこない、お客様のご希望に最大限対応いたします。

アスベストの調査・分析を検討している方はぜひ当社までお問い合わせください。