これは干し芋です。

実は、私は会社の合間の土日早朝を利用し、干し芋(副業!会社には内緒?)製造をしています。

前年に収穫された さつまいもを種イモとし、4月からビニールハウス内で苗づくりが始まります。

5月下旬から7月にかけて畑へ芋の苗を定植。

9月までは畑の除草。

11月に芋の収穫(1次産業)

11月下旬から12月下旬にかけて 干し芋製造(2次産業)。

やっと12月下旬から販売(3次産業)

昨日おかげさまで今年の分は完売となりました。

食品衛生のY.Kでした。

食環境衛生研究所 の従業員が書き込むブログです

10月になり肌寒くなってきたと同時に、ノロウイルスの季節が到来です。

弊社では、その予防・対策のために、ノロウイルスセミナーを各地で実施していく予定となっております。

その第一回目・二回目は新潟県での開催を予定しており、無事に一回目のセミナー(10月2日)を終えることができました。

ノロウイルスは食中毒の中でも特に厄介で、対策がしっかりしていないと、あっという間に感染が広がってしまいます。

今年は、新型のノロウイルスが流行する兆しがあることもあり、どの方も、かなりご興味を持って参加されていました。

今年中に山梨県、群馬県、そして埼玉県にて無料のノロウイルスセミナーを実施予定ですが、その他内容についても講習会や勉強会等を承っております。

従業員教育の部分でお困りの場合は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

K.K

食品衛生のAです。

8月もあっという間に過ぎてしまいましたね。

今回は、私の実家にいる同居人(魚)をご紹介したいと思います。

出会いは、2014年の某夏祭り。

殆どしたことが無かった金魚すくいをなんとなくやり、

数匹すくえたうちの1匹を年甲斐ありませんが持ち帰りました。

当時は、赤くて小さい(4㎝)、可愛らしい姿でした。

魚の飼育は非常に難しく、ちょっとした水質の変化で

体調を崩してしまう・・・・

なんて心配は、この子にはありませんでした(笑)

金魚すくいの金魚がこんなにすくすく育つとは・・・。

体長13㎝。

身体はオレンジ色になりました。

好きなもの、エサ。丸くて少し大きめな石。

エサをくれる人が分かるようです。(親バカ)

まだまだ残暑が続きそうですから、

お魚の飼育には気が抜けそうにありません。

群馬県食品自主衛生管理認証制度マニュアル作成セミナーが2月12日に群馬県庁で開催されました。

当社成瀬も講師として参加させて頂きました。

また、取得するための経緯や取得後の変化等の貴重なお話をして頂いた

株式会社オルビスの大熊さま、鳥山畜産食品株式会社の鳥山さま

誠にありがとうございました。

食品中のクレーム事故や異物混入事故の関連で、実際の異物鑑別の検査などについて、弊社にTV局(モーニングバード、バンキシャ)の取材がありました。

しかしながら、マスコミ各社の報道を見ると、食品製造業者のみを悪者にしている様な意図が伺えます。

たしかに、数千、数万食製造、流通している中では、やはり万が一のミスや事故もあり得ることも考えられます。

安価な食品、価格の安さを追求して賞味期限間際の食品を購入する消費者、保存温度を守らずワゴンセールする販売店、工場で生産に追われ疲弊する従業員、設備投資に資金がまわらず老朽化する製造設備。

どれもクレーム事故や異物混入事故の要因になる可能性があります。

マスコミ関係者の方々にも、誰か一人を吊るしあげるのではなく、食品を取り巻く世間全体の責任としてとらえていただき、政府が消費税を上げるなら、食品業界の設備投資や労働者のベースアップなどにつながるような補助金の強化などについて、政府に働きかける様な食の安全に対して建設的な報道を望みたいと思います。

私としても、食品製造業の品質管理業務をしていたこともあり、様々な事例がある事は承知していますが、まずは異物(クレーム)検査品の検査判定から、異物混入(発生)要因の推察、改善対応につながるように、検査報告内容の向上、スピードアップに努め、品質管理者の方やご依頼者様の一助になるよう努めていきます。

弊社の異物鑑別については、こちら→弊社HPへ

ポテトチップスなどに含まれる、化学物質のアクリルアミドのリスクを評価している

内閣府食品安全委員会が10月3日、次世代にも影響が及ぶ「遺伝毒性をもつ発がん物質」

と評価しました。

「ポテトチップスの食べすぎは肥満のもと」などと耳にすることもありますが、

発がん物質となると、タバコのパッケージに書かれている「吸いすぎはガンのもと」のような文章が、

ポテトチップスのパッケージにも書かれる日が来るのでしょうか。

こんにちは。

食品衛生のAです。

先日(8月19日)、『第1回衛生管理担当者様向けセミナー』を

開催いたしました。

お忙しい所、また大変お暑い中、ご来場くださいまして、

本当にありがとうございました。

今回は、セミナーの一部をアップさせて頂きます!!

講師は、東北営業所 副所長さん。

講習内容は、流行時期を控えた 『ノロウイルスから会社を守る』 です。

ウイルスの特徴を考慮した対策の具体案や、業種ごとの様々な事例を解説させて頂きました。

猛威を振るうノロウイルスについて、

『こんなことが聞きたい!!!』 が実現するセミナーです。

近日、第2回開催予定です。

開催に関する詳細が決まりましたら、

弊社HP(http://www.shokukanken.com/)へ更新いたします★

皆様のご参加、お待ち申しております!!

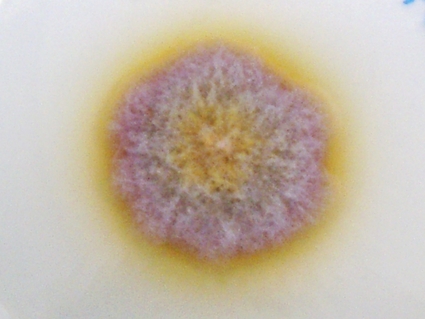

前回ご報告した、豚肉の脂身の黒色変色に続いて、今回は油揚げの緑色変色事故について再現実験をしてみました。今回は厚揚げの緑色変色事故で分離された蛍光菌(Pseudomonas fluorescens:シュードモナス・フルオレッセンス)を白金耳で画線しました。

培養後(25℃、1日目)

培養後(25℃、2日目)

濃緑色を呈するために、カビと間違われることが多いようです。また同じ菌種でも、脂身と油揚げなど原材料成分などの違いで、発現する色調が異なるようでした。

おまけ

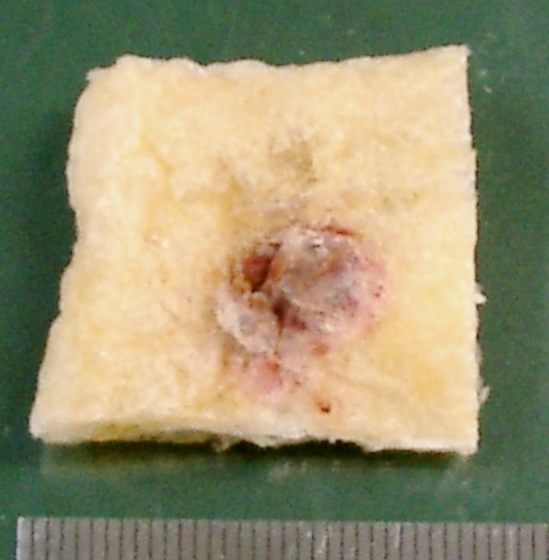

油揚げの赤色変色事故例。

ベニコウジカビが検出されました。

培養初期の写真なので、コロニーの外観からカビ毒産生株の含まれる不完全菌類のフザリウムなどと間違えやすいですが、顕微鏡で子のう果や分生子を確認すれば判別は容易です。

ベニコウジカビ(Monascus ruber)は、子のう菌類の一種で、一般的に毒性の無い菌種のため、産生される赤色色素(モナスカシン)が、天然着色料(紅麹色素)として利用されています。

毒性はなくても、食品の汚染(腐敗)菌なので衛生管理に注意が必要です。

以上、夏休みの自由研究でした。(イワザキ)