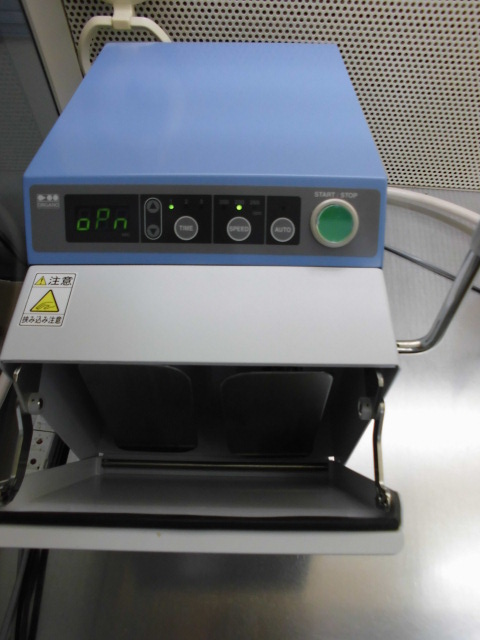

いつの間にか、食品検査室にキーエンス社製のデジタルマイクロスコープVHX-5000が導入されています。

微細な組織の表面構造や、大きさの測定ができるため、異物検査等で積極的に活用しています。

SEM、実体顕微鏡、金属顕微鏡、測定顕微鏡が一つになった0~5000倍の拡大観察ができるため、精密電子部品メーカーなど工業機器メーカーで多く利用されているようです。

VHXの一番の特徴は、3D画像が撮影できるところです。

通常の高倍率の実体顕微鏡や生物顕微鏡では、焦点が浅い画像しか撮影できませんが、VHXでは深度合成した画像が撮影できるため、焦点が全て合焦した画像が撮影できます。

透過像も撮影できるので、カビや動植物の組織撮影にも利用しています。

光学顕微鏡の方が優れている点もあるので、使い分けながら、より納得いただける検査報告が出来るようにしていきたいと思います。

次回は、サンプル画像などを報告したいと思います。

(イワザキ)