前回につづいて一ノ倉沢の紅葉情報です。

どこから入るのかよく判りませんでしたがとりあえず道路から沢を遡上していきます。

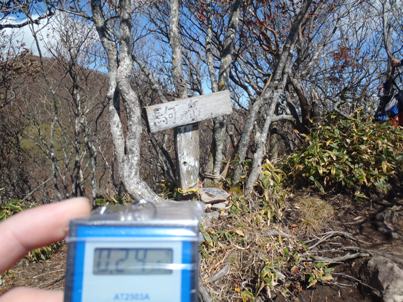

5分ほどで進むとここからは沢を左斜面からまいて登るようです。特に準備がなくてもここまでは一応歩いてこれそうでした。ここでまず放射線量測定。少し高い値です。

沢を渡って登って行きます。こちらにもロープが張ってあり、少し緊張しながら進みます。10分程で沢に下りれる場所にでましたが、先行者の足跡を頼りに斜面を進むことにしました。すると徐々に藪漕ぎ状態からやがて道はなくなりました。なんとか沢に下りる道まで引き返し、一息。放射線量測定。ここは低い線量でした。

どっと出た汗が引くのを待ってから再出発。ここからは沢登りみたいでたのしく進めます。

20分くらいでカール状の滝壺にでました。ここから先は岩登りの本格的な装備が必要になります。張り付けそうな岩場があったらとクライミングシューズとチョークバッグを持ってきましたがそんな雰囲気でもなさそうなのであきらめました放射線量は意外と低めでした。

やっぱり滝の上が気になるので少し右側の斜面をよじ登ってみるともう一段滝があるようでした。奥が深そうです。

ここの斜面が思った以上に放射線量が高くて高度感もあるのでかなり緊張気味に引き返しました。

紅葉は来月上旬まで見頃がつづきそうなので、いろいろ反省してまた来ようと思います。

(イワザキ)