スーパーで購入した「アジ(茨城県)」について、各3検体のマイクロプラスチック検査をしました。

<魚介類のマイクロプラスチック検査方法>

- 清浄なビーカーに消化管(食道の上部から肛門まで)の内容物を取り出し、大きさ5mm以上の物質を分別した。

- マイクロプラスチック以外の有機物を消化(溶解)するため、アルカリ溶液を添加して懸濁したのち、数日間40℃程度で保温した。

- 試料液を吸引ろ過したフィルターを観察した。

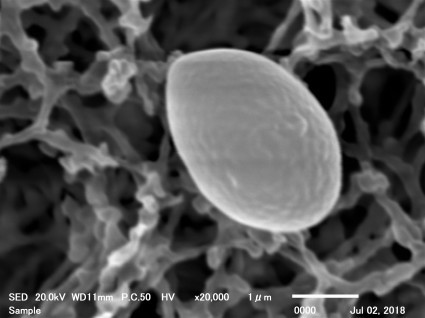

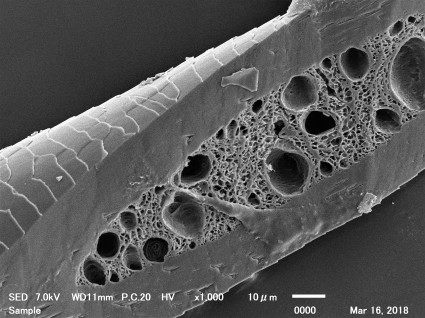

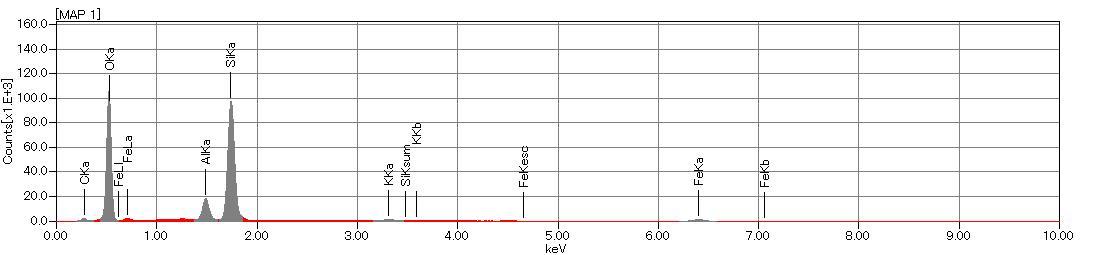

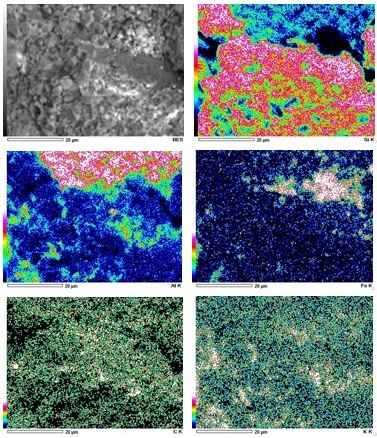

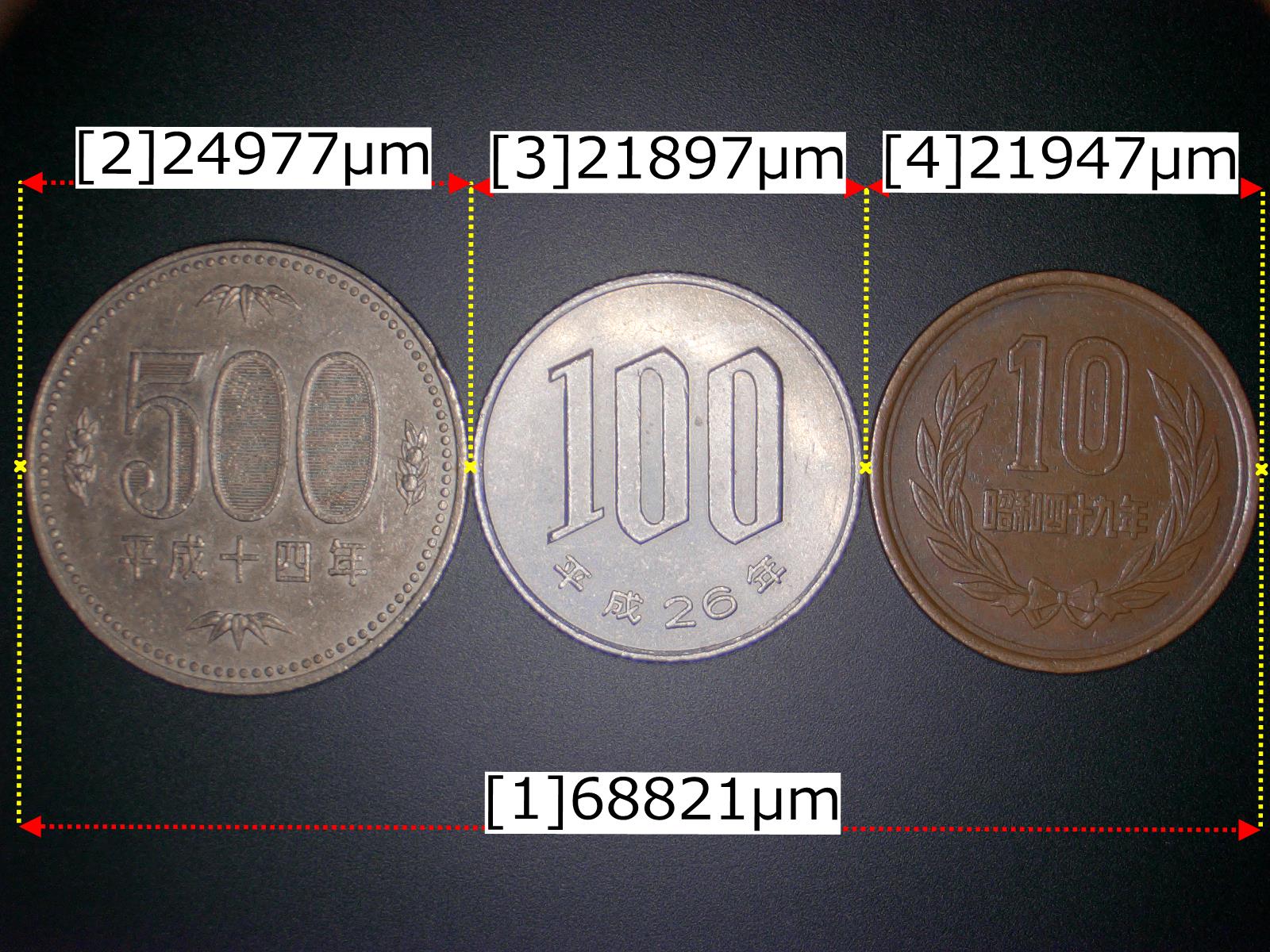

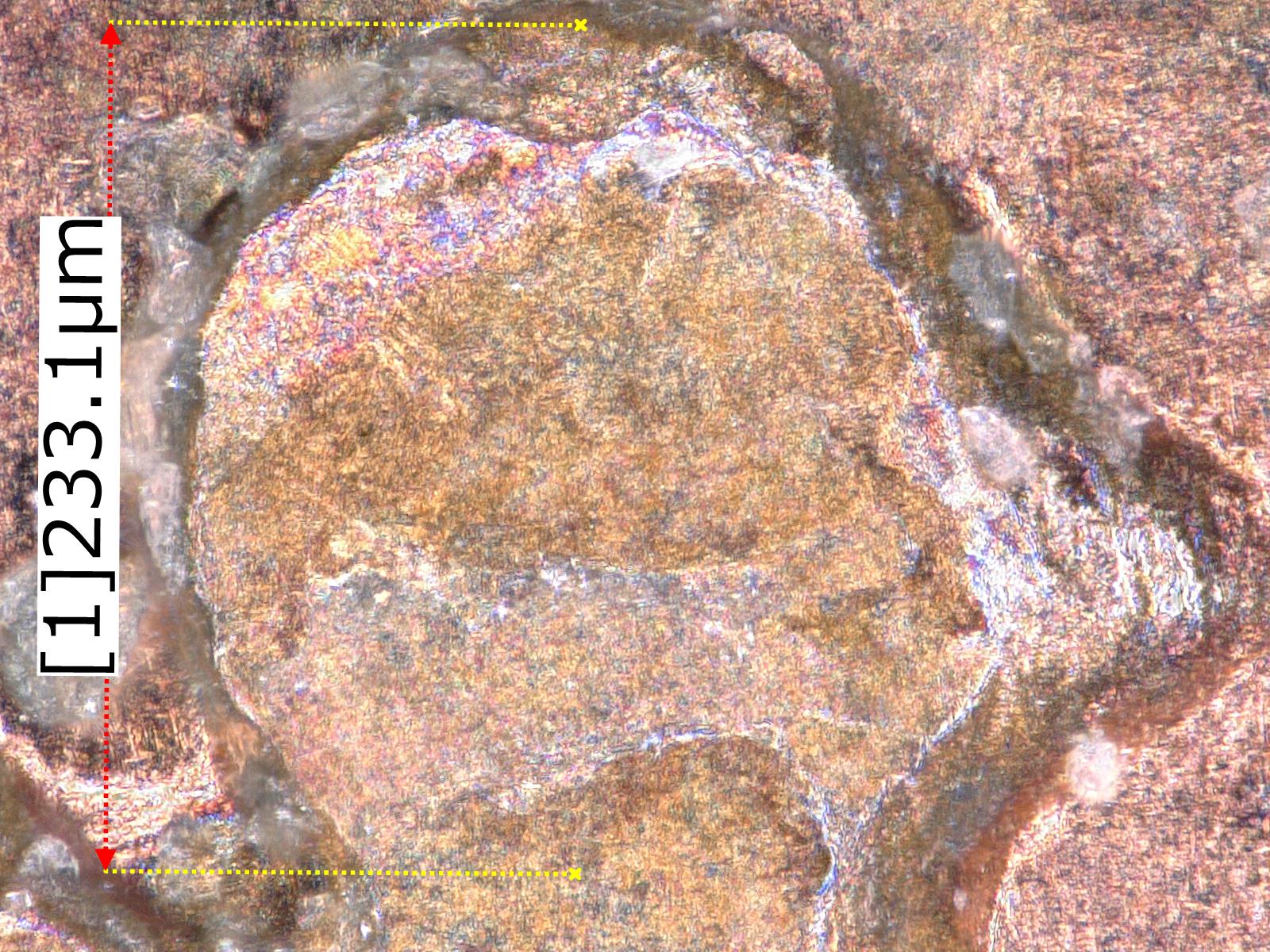

〈観察像〉

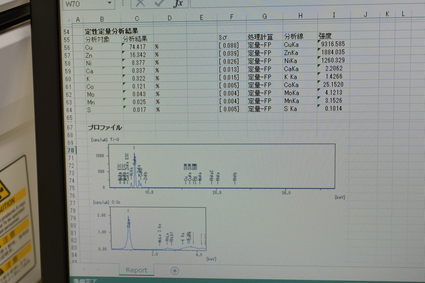

<結果>

全ての検体において、微細な難消化性組織(甲殻類や鱗片など)は観察されたが、マイクロプラスチックは観察されなかった。

<考察>

今回の調査で市販アジの消化管の内容物からはマイクロプラスチック(5mm未満)およびプラスチック片(5mm以上)は確認されなかったが、アジの消化管の内容物からはプラスチック類に類似した半透明色の甲殻類の組織片や魚類のウロコなどが多く確認され、浮遊するマイクロプラスチックをアジが誤食する可能性は高いものと推察された。マイクロプラスチックの汚染海域はバラツキがあるものと思われ、海流などの条件で汚染海域も変化するものと考えられる。今後も継続して調査をしていきたい。

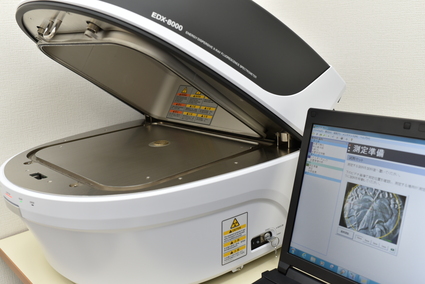

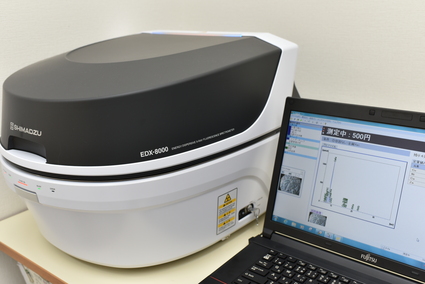

弊社の「マイクロプラスチック検査」(簡易顕微鏡検査)は、前処理と顕微鏡観察により飲料水や食塩、魚介類の消化管等にマイクロプラスチックが含まれているかどうか、マイクロプラスチックの大きさ、形状、数量を簡易的に判断できる検査です。

※ 検体により納期、価格が変動する場合がございます。あらかじめご相談ください。

詳しくは弊社HP→「マイクロプラスチック検査」