こんにちは。

先週の土曜日から、朝6時からの1時間ウォーキングを始めました。

朝6時から行動すると1日がとても長く、とても有意義に時間を過ごすことができました。

3日坊主にならないように、毎週続けていきます。

桜は若干散り始めてはいましたが、まだ元気に咲いていました。

春の風物詩でもある菜の花も力強く咲いていました。

先週は雪が降ったりと気温の浮き沈みが激しく、春らしさを感じ切れていませんでしたが、今週はお天気も良く晴れの日が続くようなので、春を満喫したいと思います。

小林(祐)

食環境衛生研究所 の従業員が書き込むブログです

こんにちは。

先週の土曜日から、朝6時からの1時間ウォーキングを始めました。

朝6時から行動すると1日がとても長く、とても有意義に時間を過ごすことができました。

3日坊主にならないように、毎週続けていきます。

桜は若干散り始めてはいましたが、まだ元気に咲いていました。

春の風物詩でもある菜の花も力強く咲いていました。

先週は雪が降ったりと気温の浮き沈みが激しく、春らしさを感じ切れていませんでしたが、今週はお天気も良く晴れの日が続くようなので、春を満喫したいと思います。

小林(祐)

新入社員の3人、フレッシュでしたね。

そんな新入社員の次にフレッシュな(?)各部署の若手が参加する

会社説明会が高崎アリーナにて行われました。

こういった場で発表をする機会は少ないので、毎回緊張します。

受付開始時間になると続々と会場に学生さんが集結…

会場がいっぱいになるほどたくさんの学生さんにお越し頂きました。

説明会が始まると皆さんメモを取りながら真剣に聞いてくださいました。

説明後も活発な質疑応答があり、学生の皆さんが知りたい情報はどういうものなのか、演者側も勉強になりました。

参加して頂いた学生の皆さん、長い時間お話を聴いて頂きありがとうございました。

また、本日10日と12日にも前橋商工会議所で説明会が開催されます。

参加される皆さん、どうぞよろしくお願い致します。

今日は生憎の天気ですので、お気を付けてお越しください。

☆

こんにちは。

4月から新年度になり、弊社にも新入社員が3名入社致しました。

とてもフレッシュな3名です。

食品分析室、食品検査室、受託試験部にそれぞれ配属になります。

少しでも早く会社に慣れ、仕事に集中出来るようにこちらも全力でサポートさせて頂きますのて、皆様宜しくお願い致します。

渡辺

お疲れ様です。

新年度始まりました。

新年号も決まり、【令和】だそうですね。

春ですね。上のほうは桜が咲いていますね。

画像でしか見ていないので、時間あれば見に行こうかと思います。

ところで最近、うちの子は本を読むのですが、

椅子があるにも関わらず箱に入ります。

箱入り娘です(゜▽゜)にぱ~

今年度もよろしくお願いいたします。

pull

先週、ムーミンバレーパークに行ってきました。

雪が降ったり止んだりの残念な天気でしたが、

ムーミンバレーパークは素敵なところでした。

ムーミンハウスの中に入るにはチケットが必要で、

今回はチケットが取れず外から眺めるだけでしたが、

展示もたくさんあり、それだけでも見応えがありました。

次回はハウスの中に入りたいです。

おこのぎ

3/16(土)経済産業省主催の「地域未来牽引企業サミットin新潟」が開催されました。全国から多くの企業が参加され、弊社からは専務が参加いたしました。サミットでは、昨年「地域未来牽引企業」に新たに選定された企業が一堂に集まり、世耕経済産業大臣から認定証が交付されました。また各支援機関(金融機関など)の方から支援制度についてプレゼンもあり、無事盛況のうちに終了することができました。今後もより一層精進してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

m-ケ

嬬恋の激しい雪道を、お金を払い疾走するという謎のイベントに参加してきました。

記録的暖冬ということで、全く雪のない道を走る普通のマラソンであることを信じて会場に着いたものの、なかなか雪が積もっていました。。

コースは普通の雪道、フカフカの雪道、ぐちょぐちょの雪道、アスファルト、林道、階段などなど、決して普通に走れるものではありませんでした。

1周4キロのコースを自分で好きな数走る形式で、Kくんは4キロ、M①は8キロ、M②さんは16キロを選択しました。

(レース前のすごく良い笑顔)

制限時間は2時間で、M②さんは惜しくも完走なりませんでした・・・。

が、M②は翌日ハーフマラソンを走るらしく、彼のモチベーションはこのイベントより断然ミステリアスでした。

体が冷えた後の温泉は最高でした!

今回誘ったにも関わらず都合がつかず出場できなかった皆さん、来年は頑張ってきて下さいね・・・?(^ω^)

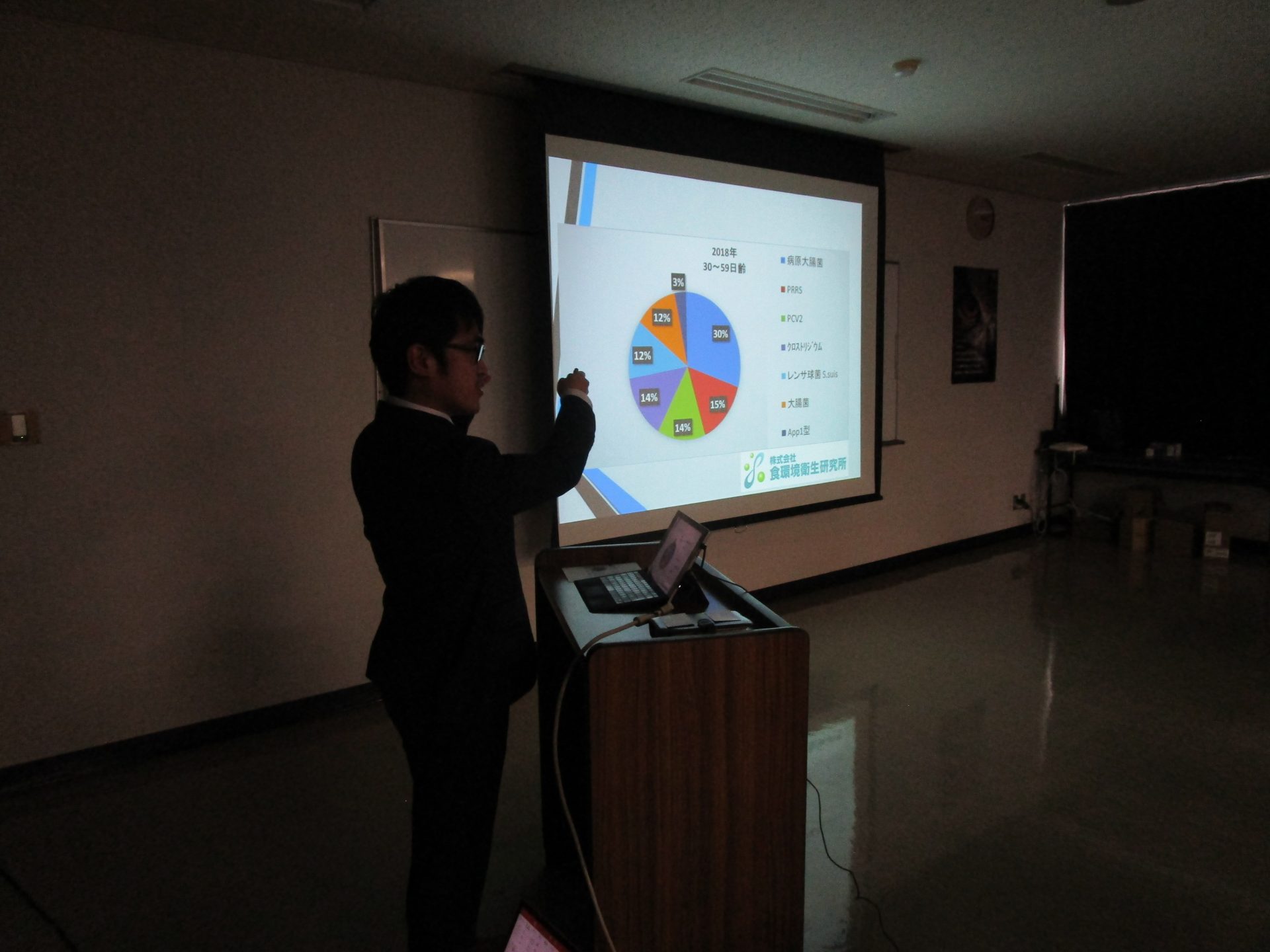

2019年2月14日(バレンタインデー)

株式会社 サン・ダイコー様にて定期的に行われる養豚塾に講師として

山田部長と水野で「2018年 病性鑑定結果報告」および

「ワクチン・薬剤の有効な使用実例」をテーマに発表しました。

発表中の緊張感はたまりません。

発表終了後は、活発な意見交換を行いました。大変貴重なお時間を頂き

ありがとうございました。

弊社は群馬県に本社がありますが、北海道~沖縄まで日本全国

「農場」に少しでもお力になれればと勉強会を行っています。

農場経営アドバイス、衛生管理指導、疾病対策などテーマは

何でも構いません。

◆新規検査パンフレット

>>https://www.shokukanken.com/pdf/sinnkennsaannnai20190212.pdf

◆浮腫病抗体検査 (Stx2e-ELISA) 、他

>>https://www.shokukanken.com/stock/index.html

検査詳細やご不明な点などお気軽にお問合せください。

投稿者:農畜産営業部 水野 航

正門が立派になっていた。

m-ケ

先日ゼミのOB会があり、教授が今年で定年退職されるというので行ってきました。写真は教授最後の講義の1シーンです。この教授、人望および間違いを恐れずにどんどん意見が言いたくなる不思議なパワーは昔も今も変わらず、講義は大変盛り上がり、予定時刻30分オーバーの17:30に終了しました(この後懇親会でした)。田口先生、40年もの長きにわたりお疲れ様でした。「失敗を恐れず果敢に行く」「楽しければそれでいい」という田口イズムは私が(私も)守っていきます。

mーケ(田口ゼミ第21期生)