目次

梅毒とは

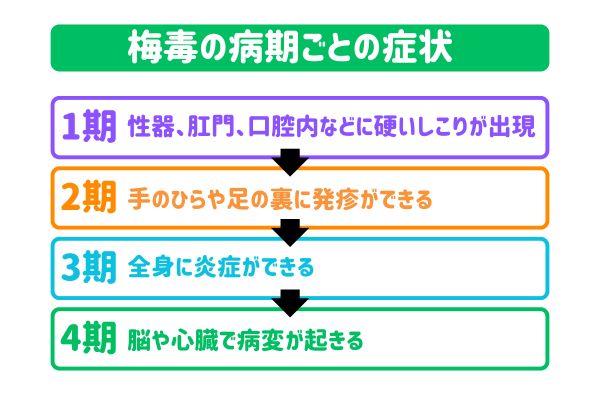

梅毒(ばいどく)とは、トレポネーマという細菌が原因で発症する性感染症(STD)です。 進行性の梅毒は※病期ごとにさまざまな症状を引き起こします。(※病期とは疾患の進行度や範囲を示す指標。ステージともいわれます。) 梅毒は早期に発見して適切な治療を受けることで完治可能な感染症ですが、症状が多彩で他の病気と区別がしづらいのと、無症候(症状がない状態)にもなりうるため、感染の不安がある段階で検査することが推奨されます。 治療を受けないままでいると、最終的には心臓や脳など様々な重篤な病気を引き起こすことがあります。

参考:梅毒の初期症状を見逃さないための重要ポイントを紹介|株式会社食品衛生研究所

参考:梅毒の初期症状を見逃さないための重要ポイントを紹介|株式会社食品衛生研究所

梅毒の原因

梅毒の主な原因は、トレポネーマ・パリダムという細菌です。ウイルスとは違い、抗生剤で殺菌できます。 この菌は、どこにでも生存している菌ではなく低酸素状態という限定された環境でしか生存できず、主に膣分泌液、血液などの体液に含まれています。 つまり、皮膚の傷や粘膜の直接接触によって梅毒の感染が広がります。 主な感染経路としては性行為で、性器と性器、性器と肛門(アナルセックス)、性器と口の接触(オーラルセックス)などが原因で感染します。 参考:梅毒に関するQ&A|厚生労働省梅毒の感染経路でよくある疑問

梅毒の主な感染経路は、前述した通り性的接触です。 コンドームを使用しない膣性交(使用した場合でも感染する可能性はある)、肛門性交、口腔性交などが挙げられます。 粘膜同士の接触ということで「キス」はどうなのかという疑問もよく散見されますが「キスでの梅毒感染は稀だが起こり得る」という回答になります。梅毒はキスでうつる?

梅毒は唾液を通じて感染することは稀です。 唾液に直接的な感染源となる細菌が含まれていることは少ないため、口腔内に明らかな症状がない限り、キスでの感染は基本的には少ないと考えられます。 しかし、梅毒の初期段階にできる「硬性下疳(こうせいげかん)」という痛みのない潰瘍が相手の口腔内にできている場合、キスを介して感染するおそれもあります。 日本性感染症学会の資料内の回答としても 「梅毒はキスでうつることもないとはいえません。」という回答がされており、確率は低いが感染リスクはあると考えられています。 参考:梅毒の増加に直面して:解説と提言|日本性感染症学会性行為していなくてもうつる?

性的接触がなくても、感染者の傷口と接触した場合には感染する可能性があります。 たとえば、感染者の皮膚にできた梅毒の潰瘍に触れることで、感染することがあります。 また、血液や他の体液を介して感染することもありますが、確率的には性行為よりも感染リスクは低いとされます。トイレでうつる?

梅毒はトイレや便座を介して感染することはありません。前述した通り、梅毒の細菌であるトレポネーマは低酸素状態ではない外部にさらされた環境では基本的に生存できません。 そのため、トイレでの感染のリスクは非常に低いです。梅毒と口内炎の違い

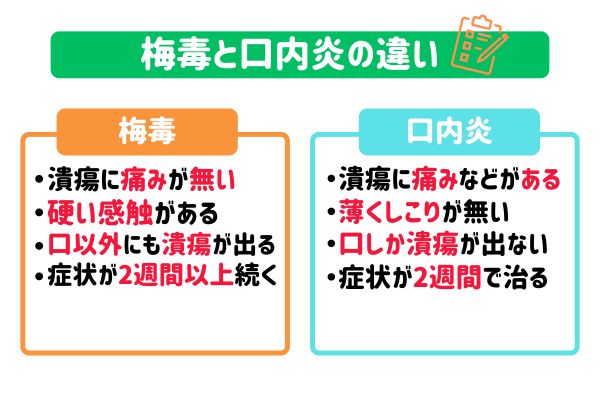

梅毒の初期症状には、硬性下疳(こうせいげかん)と呼ばれる潰瘍(かいよう)が現れることがあります。 硬性下疳は、梅毒に感染した部位に痛みを伴わず、硬い感触を持ちます。 梅毒の潰瘍は口腔内にも現れることがありますが、口内炎とは異なり、痛みがなく、硬さがあるため見た目や触感である程度の違いがわかります。 【硬性下疳(こうせいげかん)】 一方、口内炎は口腔内の粘膜に炎症が生じ、赤く腫れたり、痛みを伴ったりすることが特徴です。生活習慣の乱れなどで起こるアフタ性口内炎は白い円状の炎症が起きます。 また口内炎は通常1〜2週間で症状が治ります。

【梅毒と口内炎の違い(赤文字は梅毒の症状の特徴)】

- 口腔内の潰瘍に痛みが無い場合は梅毒の可能性。ヒリヒリとした痛みなどがある場合は口内炎の可能性。

- 潰瘍に硬いしこりがある場合は梅毒の可能性。薄くしこりが無い場合は口内炎の可能性

- 口以外にも潰瘍が出る場合は梅毒の可能性。口にしか出ない場合は口内炎の可能性。

- 症状が2週間以上続く場合は梅毒の可能性。2週間以内に症状が治ってきた場合は口内炎の可能性。

口内炎の症状の特徴

口内炎は、口腔内の粘膜に炎症が起きる状態で、痛みを伴うことが多いです。 以下の表で口内炎の特徴を簡潔にまとめました。スクロールできます

| 特徴や部位 | 詳細 |

|---|---|

| 痛み | 通常は痛みを伴う。食事や会話時に痛みが強くなることがある。 |

| 部位 | 口内の頬、舌、歯茎、唇の内側、上顎、下顎など。 |

| 見た目の特徴 | 赤く腫れた部分に白っぽい潰瘍(小さな傷)が現れる。 |

| 症状による影響 | 強い痛みが食事や会話に支障をきたすことがある。通常は数日〜1週間程度で回復する。 |

| 治療法 | 痛みを和らげるために市販の口内炎治療薬やうがい薬を使用する。重症の場合は医師に相談。 |

梅毒と口内炎の見分け方まとめ

梅毒の症状と口内炎は似ていることがありますが、いくつかの特徴をもとに区別することができます。触れて痛みが有るか無いか

梅毒の硬性下疳は、初期段階では痛みがほとんどなく無痛の潰瘍が特徴です。痛みを伴うことは稀です。 口内炎は通常、ヒリヒリとした痛みを伴います。 舌や歯などが触れるだけで痛みを感じるため、症状に気づきやすいです。発疹やぶつぶつの特徴を見る

口内炎は、口腔内に白っぽい潰瘍が赤い炎症を伴って現れます。サイズは小さく、通常は1cm以内で硬くなる事はありません。 梅毒の硬性下疳は、潰瘍の周りが硬くなり、通常は1〜2cm程度のサイズで痛みがなく、触ると硬い感触があります。症状が2週間以上続くか否か

口内炎は一般的に1週間から10日ほどで自然治癒します。 2週間以上症状が続く場合は、梅毒の可能性も考えられます。 梅毒の症状は、最初の潰瘍が治癒した後でも、しばらくしてから全身に発疹や症状が現れるため、2週間以上症状が続いている場合は医療機関の検査を受けましょう。梅毒の特徴をもっと詳しく|主な症状

梅毒の症状は進行するにつれて異なり、初期段階から後期にかけてさまざまな症状が現れます。 以下の表に梅毒の特徴的な症状を簡潔にまとめました。スクロールできます

| 特徴や部位 | 詳細 |

|---|---|

| 痛み | 初期段階では痛みがない潰瘍(硬性下疳)が現れる。後期には痛みを伴う場合も。 |

| 部位 | 性器、肛門、口腔内、皮膚など、接触部位に発症。 |

| 見た目の特徴 | 初期は硬い潰瘍、後期には発疹や皮膚の変色が現れる。 |

| 症状による影響 | 進行すると内臓や神経に影響を与え、深刻な健康問題を引き起こす。 |

| 治療法 | 抗生物質(主にペニシリン)で治療可能。早期に治療を受けることで完治する。 |

感染後3週間〜(第1期)

梅毒感染後、約3週間で性器、肛門、口腔内などに無痛の潰瘍である「硬性下疳(こうせいげかん)」が現れます。 この潰瘍は通常3~6週間に治癒していきますが、トレポネーマ細菌自体は体内に残ります。 前述した通り、硬性下疳には痛みがないため、自分の顔や体を毎日よく見る事のない人などは、気づけないことも少なくありません。感染後4〜10週間(第2期)

梅毒初期の潰瘍が治癒した後、トレポネーマ細菌が血管に入り込み、血液の流れに乗って全身に様々な症状を引き起こします。 発疹や湿疹、口内炎、脱毛、リンパ節の腫れなどが現れます。 発疹は手のひらや足の裏に現れることが多いですが、感染が進行すると、その症状は全身に広がります。 発熱や倦怠感なども併発することがあります。 これらの症状も自然に治癒していきますが、潜伏期に入るため治療を行わないと数年の間で再発を繰り返し、やがて次のステージに移行します。感染後10年〜(晩期)

梅毒に感染し10年から数十年経過することで、全身の内臓や血管、神経に多大なダメージが蓄積され、ゴム腫(ゴムのような腫れ物)、大動脈瘤や大動脈弁逆流症などの心血管梅毒、脊髄癆(せきずいろう)などが引き起こされます。 いずれも人体に甚大な障害や死に至る心不全などに繋がる症状のため、治療期間も長くなります。既に損傷が進んでいる場合は回復が難しいことがあります。 最も危険なステージといえるでしょう。 ただし、現代の医療体制などから梅毒が晩期にまで進行することは日本では少なくなっています。男性と女性の梅毒の症状例

基本的に梅毒は男性と女性で症状が明確な違いはなく、症状が現れる部位や出方による違いしかありません。 またこれも個人差によるものなので、性別問わず同じような症状が出ます。男性の梅毒症状例

初期には性器(亀頭や陰茎)に硬性下疳が現れ、痛みはほとんどありません。

後期には発疹や体調不良が見られることがあります。

性器の痛みや尿道の違和感、腫れたリンパ節などが現れる場合もあります。

女性の梅毒症状例

初期症状として、外陰部(大陰唇や小陰唇)に硬性下疳が現れることが多いです。膣や子宮頸部にも発症することがあり、見逃されやすいです。

第2期に進行すると、膣内に発疹が現れることもあります。特に婦人科系の症状が目立つ場合があります。

進行すると、妊娠中に胎児に感染するリスクが高まります。

血液検査(抗体検査)

血液検査では、「血液中の梅毒トレポネーマ(TP)に対する抗体」と「脂質に対する抗体」を測定することで「梅毒感染の有無」「治療の効果」を調べることができます。 具体的には、梅毒の原因菌である、梅毒トレポネーマ(TP)に感染すると、体内では2種類の抗体が作られます。

梅毒トレポネーマに感染すると体内で作られる抗体:

体内で作られた2種類の抗体を測定する検査方法は、「非トレポネーマ抗体検査(RPR法検査)」と「梅毒トレポネーマ抗体検査(TP法検査)」の2つの方法です。

これらの違いを簡潔に説明すると以下となります。

-

①脂質抗体(非トレポネーマ抗体)

②梅毒トレポネーマ抗体(TP抗体)

-

非トレポネーマ抗体検査(RPR法検査):リン脂質に対する抗体(非トレポネーマ抗体)を検出する検査方法です。

梅毒の感染状況、治療効果の判定に用いることができますが、梅毒以外の疾患や妊娠でも陽性となることがあります。

梅毒トレポネーマ抗体検査(TP法検査):梅毒トレポネーマに対する特異的な抗体を検出する検査方法です。梅毒トレポネーマに対する抗体(梅毒感染時に認められる特異的な抗体)を調べ、過去現在に梅毒にかかったことがあるのか否かを検査します。

非トレポネーマ抗体検査(RPR法検査)

リン脂質に対する抗体(非トレポネーマ抗体)を検出する方法です。 リン脂質抗体は、梅毒の感染初期に最も早く反応が現れます。感染後、数週間以内に陽性反応が出るため、早期に梅毒を発見することができます。また、梅毒の治療効果の判定にも用いられます。 しかし、リン脂質抗体は、梅毒トレポネーマ感染以外でも作られます。例えば、SLEなどの膠原病や妊娠でも体内で作られます。そのため、梅毒トレポネーマに特異的な抗体と合わせて用いる必要があります。梅毒トレポネーマ抗体検査(TP法検査)

梅毒トレポネーマ抗原法は、梅毒トレポネーマ(梅毒の原因となる細菌)に対する抗体(TP抗体)を検出します。 TP抗体は、梅毒に感染後6週間以降にリン脂質抗体より後に作られます。 梅毒トレポネーマに対する特異的な抗体のため、血液検査でTP抗体が検出された場合、梅毒に感染している可能性が高いと言えます。しかし、TP抗体は、治療後も体内に残るため、過去に感染した際に作られた抗体の可能性があります。 つまり、TP抗体だけでは、現在梅毒に感染しているのか断定することができません。 そのため、リン脂質抗原法と組み合わせることにより梅毒トレポネーマ感染の有無を判断することができます。当社、食環境衛生研究所では郵送検査を実施しております。自宅で性病検査を行いたい方は当社食環境衛生研究所までご相談ください。

梅毒の治療法

梅毒は早い段階で治療を開始すれば、完治が可能な病気です。 気付きにくいという面もありますが、治療を受けないまま放置すると、病状が進行して前述したような深刻な健康障害を引き起こすステージに移行してしまいます。 また、梅毒の完治には自然治癒、独自治療はできないため、少しでも梅毒かもしれないと不安に感じる症状が出たら、医療機関での検査と治療を受けることをおすすめします。 この項目では梅毒の治療法について理解を深めるために、詳しく説明します。ペニシリン系の抗菌薬が有効

梅毒の治療には、ペニシリン系の抗菌薬が最も効果的です。 ペニシリンは、梅毒を引き起こす細菌「トレポネーマ・パリダム」を死滅させる働きがあり、治療の第一選択薬として使用されます。 ペニシリンには注射(ステルイズ)と飲み薬での投与方法がありますが、昨今の日本(2022年以降)では「注射薬」での治療が広まっています。 ※2022年以前はペニシリン注射薬が日本国内で認められていませんでした。梅毒初期の治療

梅毒の治療には、通常、単回投与のペニシリン注射(通常はベンジルペニシリン)が行われます。初期段階での治療は、1回の注射で治療が完了することが多いです。第2期以降の治療

梅毒が進行して第2期、第3期に入っている場合でも、ペニシリン注射で効果的に治療が可能です。 進行した梅毒の場合、ペニシリンの投与が繰り返されることがあります(通常は1週間ごとの注射など)。「神経梅毒」などは点滴薬での治療

梅毒トレポネーマ細菌が中枢神経系に侵入してしまった場合は、病院での点滴治療によってペニシリン系抗菌薬を投与します。アレルギーがある場合の対応

ペニシリンにアレルギーがある人には、代替の抗菌薬(例えば、ドキシサイクリンやテトラサイクリンなど)が使用されることもあります。 治療後は、再感染を防ぐために、感染の可能性があるパートナーにも治療を受けるように促すことが大切です。また、治療が完了した後も、血液検査を通じて治療の効果を確認することが推奨されます。薬剤を筋肉内に注射する治療法

梅毒の治療には、通常、ペニシリン系の抗菌薬が使用されますが、その投与方法には筋肉内注射が一般的です。 特に、梅毒の初期から進行期にかけては、ペニシリン注射を筋肉内に1回投与することが多く、この治療法が効果的とされています。 筋肉内注射は、ペニシリンが体内で効率よく吸収され、細菌を効果的に排除するために重要な治療ともいえます。病院に行かずに治療できる?

梅毒は、進行することで深刻な健康問題を引き起こす可能性がある進行性の性感染症です。 そのため、梅毒は自然治癒することはなく、市販薬では治療できません。 梅毒の症状自体は治癒の傾向を見せますが、トレポネーマ細菌自体を殺菌しなければ再発を繰り返しながら重篤な症状へと進行して行くことを理解しておく必要があります。 そのため、梅毒に感染した疑いがある場合は、医療機関での早期診断と治療を受けることが非常に重要です。梅毒にならないための感染予防法

梅毒は、適切な予防策を講じることで、感染を防ぐことができます。 どのような病気も100%防ぐ事はできませんが、高い確率で予防する方法はあります。 梅毒の予防法について説明します。性交渉時はコンドームを必ず使用する

梅毒は主に性的接触によって感染するので、感染を防ぐためには性交渉時にコンドームを使用することが最も有効な予防策です。 コンドームは、性器同士、肛門、口腔などの直接接触を防ぐことができ、梅毒の感染リスクを大幅に低減させます。 ただし、正しく着用しないとコンドームが破れてしまったり、抜けてしまったりして、梅毒に感染してしまう恐れもあります。 性交渉時には、はっきりと意識のある状態で正しくコンドームを着用して予防しましょう。梅毒患者との性交渉や過度な接触を避ける

梅毒は、梅毒に感染している人との性行為や過度な接触(唾液の交換など)を通じて感染する可能性があります。 そのため、梅毒が疑われる人(症状が発現している人など)や、梅毒患者との性的な接触を避けることが重要です。 性風俗店や不特定多数との接触がある場合は、梅毒を含む性感染症のリスクが高いため、特に注意が必要です。 こうした場所では必ずコンドームを使用すること、また、行為後に性感染症の検査を定期的に受けることが予防につながります。性感染症検査を受ける

性感染症は症状が軽度であったり、無症状であることが多いため、自分が感染しているかどうかを自覚するのは難しい場合があります。 梅毒を含む性感染症を予防するためには、定期的に性感染症検査を受けることが重要です。 特に複数のパートナーと性交渉を行う場合や、風俗業務に従事している場合、定期的に性感染症の検査を受けることで、早期発見と早期治療が可能となります。【検査を受ける場所】

保健所やクリニックで、匿名で無料または低価格で性感染症検査を受けることができる場合もあります。

梅毒は治療後どのくらいで治る?

梅毒は、適切な治療を受けると通常、早期に治癒します。治療後の回復速度は感染の進行具合や症状の現れ方によって異なります。スクロールできます

| 病期 | 治療期間 |

|---|---|

| 初期段階(第1期) | 早期に治療を開始した場合、1回のペニシリン注射などで症状が数日〜1週間以内に改善されることが一般的です。初期の梅毒は、治療を受けるとほぼ完治します。 |

| 進行期(第2期以降) | 梅毒が第2期に進行している場合、治療が数回必要となることがありますが、適切に治療すれば数週間から1ヶ月程度で回復が見込まれます。 |

| 神経梅毒 | 第3期の梅毒は、長期間放置された場合で、神経や内臓に影響を与えることがありますが、治療を受けることで回復することが可能です。治療後も回復には時間がかかることがあります。 |

梅毒に関するよくある疑問

性行為後にすぐできた口内炎は梅毒?

性行為後に口内炎ができた場合、それが梅毒の症状かどうかを心配することもあるかもしれませんが、口内炎が必ずしも梅毒の症状であるわけではありません。 梅毒に感染すると、最初の数週間以内に性器や口腔内に無痛の潰瘍(硬性下疳)が現れることがありますが、この潰瘍は口内炎とは異なります。 性行為後に口内炎ができた場合、梅毒以外の原因(例えば、免疫力の低下やストレス、ウイルスや細菌による感染など)が考えられますので、症状が続く場合は必ず医師に相談し、適切な診断を受けることをお勧めします。梅毒はパートナーに内緒で治療できる?

医師の指導を受けずに梅毒を治療することは、自己判断の治療なので推奨できません。 梅毒は必ず医師の指導を受けて適切な治療を受ける必要があります。 治療中も、パートナーにそのことを伝え治療への理解をしてもらうことが重要です。 また、パートナーも一緒に検査を受けることで、双方の不安や感染リスクが解消されやすくなります。 どうしてもパートナー内緒で治療をしたいという事であれば、匿名検査ができる医療機関を受診することをおすすめします。梅毒の検査はどのタイミングでできる?結果が出るのは?

性行為後、梅毒の症状(硬性下疳や発疹など)が現れた場合に検査ができます。 また、感染のリスクが高い状況(複数のパートナーとの性交渉、不特定多数との接触など)があった場合などで梅毒の症状が出ていなくても、定期的な性感染症検査として、検査を受けることができます。【検査結果が出るタイミング】

血液検査を用いた梅毒の検査結果は、通常、1〜2日以内に判明します。

即日結果がわかるクリニックもありますが、詳細な検査結果には時間がかかる場合があります。

梅毒の検査には、TP抗体検査(TP法)やRPR抗体検査(RPR法)があり、検査内容に応じて結果が得られるまでの時間は異なります。

関連記事:梅毒検査を受けるタイミングは?

梅毒完治後にいつから性交渉ができる?

梅毒の治療が完全に終わり、血液検査で完治が確認された後、性交渉を始められます。 しかし通常は、治療後数週間の経過観察が必要です。 クリニックで行うフォローアップ検査で、梅毒の治療が完了していることが確認されれば、再感染のリスクがない状態で性交渉を行うことができます。梅毒かもしれないと思ったらクリニックで早期の治療を

梅毒に感染すると初期症状として口内炎に似た潰瘍や炎症が現れます。 個人差によって症状が異なるので見た目だけで見分けるのが難しいですが、梅毒特有の硬いしこりや無痛といった特徴があります。 口内炎のような症状全てを疑う必要はありませんが、少しでも上記のような梅毒特有の症状に心当たりがあり、不安を感じたら早めに医療機関で検査を受けてください。 進行性の病気である梅毒は放置しておくと、症状の悪化が懸念されるので早期発見と治療が何よりも重要です。 また、パートナーや大切な人への感染も防ぐため、症状が現れたら性交渉などの接触を控えて治療に専念しましょう。

【参考文献】

【参考記事】

【参考文献】

【参考記事】

- ペアライフクリニックなら、プライバシーに配慮された環境でスピーディーに適切な性病検査・治療が受けられます。