アスベスト(石綿)分析

建材以外でもアスベスト含有製品として分析・検査の実施が可能!まずはお気軽にご相談ください

迅速・丁寧な対応でお手頃価格な検査をお届け

アスベスト分析・検査に必要な資格を取得した社員が多数在籍しています。

豊富な実績で迅速・丁寧な対応でお客様の安心安全な住まいを守ります。

通常 5営業日 13,200円(税込)

特急 3営業日 14,300円(税込)

超特急 翌営業日 22,000円(税込)

食環研では、アスベスト分析を受託しております。

石綿分析技術評価事業認定技術者並びに、一般建築物石綿含有建材調査者の資格を保有する者が分析・調査を行っており、お客様からのアスベストに関する不安や質問に対応すべく、準備を整えております。

お安く、素早く、検査結果をご報告致します。

是非、弊社へアスベスト分析をご依頼ください。

アスベスト特急対応可能 翌営業日メール報告

すぐに情報を取得する

料金表(検査項目一覧)

アスベスト定性分析(建材)料金

| 検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 通常 | 実体顕微鏡・偏光顕微鏡 JIS A1481-1 | 5 営業日 | 13,200円 | 詳細 | ||

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 特急 | 実体顕微鏡・偏光顕微鏡 JIS A1481-1 | 3 営業日 | 14,300円 | 詳細 | ||

| 【JIS規格】定性分析 JIS A1481-1 超特急 | 実体顕微鏡・偏光顕微鏡 JIS A1481-1 | 翌営業日 | 22,000円 | 詳細 |

アスベスト定性分析(製品:バスマットやコースターなど)料金

| 検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 【JIS規格】製品分析 JIS A1481-1 通常 | 実体顕微鏡・偏光顕微鏡 JIS A1481-1 | 5営業日 分析が困難な検体につきましては追加で日数をいただく場合がございます。 | 14,850円 | 詳細 | ||

| 【JIS規格】製品分析 JIS A1481-1 特急 | 実体顕微鏡・偏光顕微鏡 JIS A1481-1 | 3 営業日 | 36,300円 | 詳細 | ||

| 【JIS規格】製品分析 JIS A1481-1 厚生労働省書式 通常 | 実体顕微鏡・偏光顕微鏡 JIS A1481-1 | 5 営業日 | 27,500円 | 詳細 | ||

| 【JIS規格】製品分析 JIS A1481-1 厚生労働省書式 特急 | 実体顕微鏡・偏光顕微鏡 JIS A1481-1 | 3 営業日 | 40,700円 | 詳細 |

アスベスト 調査・採取

| 検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 調査・採取 | 要相談※ | 要相談※ | 詳細 |

アスベスト分析(石綿)のご依頼方法

※ アスベスト分析の依頼には「1、依頼書(Excel)記入」「2、依頼フォームから送信」「3、試料の送付」が必要になります。

報告書が2部以上必要な場合は、1部あたり1,650円(税込)をいただきます。

・成形物:5cm角~10cm角くらい

・吹付等(わた状):直径5cm~6cmのものを3個分(ゴルフボールくらいの大きさ3個分)

アスベストの送付方法については下記をクリックして下さい。

その他、現場調査のご依頼やご相談、お問い合わせがございましたら、「お問い合わせフォーム」よりお気軽にお申し付けください。

1、アスベスト分析の依頼書(Excel)記入

下記ボタンから依頼書をダウンロードし、ご記入していただき、試料へ同封して下さい。報告書が2部以上必要な場合は、1部あたり1,650円(税込)をいただきます。

2、試料必要量

・粉末:10gくらい・成形物:5cm角~10cm角くらい

・吹付等(わた状):直径5cm~6cmのものを3個分(ゴルフボールくらいの大きさ3個分)

3、依頼フォーム送信

作成した依頼書を「問い合わせフォーム」に添付し、必要事項を記入して送信します。4、試料の送り方

チャック付の袋に二重にして入れて下さい。(飛散防止) ※送付物がきちんと封がされていない場合、分析依頼の受付をお断りする場合がございます。アスベストの送付方法については下記をクリックして下さい。

5、試料の送付先

依頼書および分析試料を下記住所にお送りください。株式会社食環境衛生研究所 〒379-2107 群馬県前橋市荒口町561-21

※1 納期は到着日からの日数となります。但し、午後の試料到着は翌営業日から換算して納期が決定いたします。

※2 試料数が30試料以上の場合はご相談下さい。

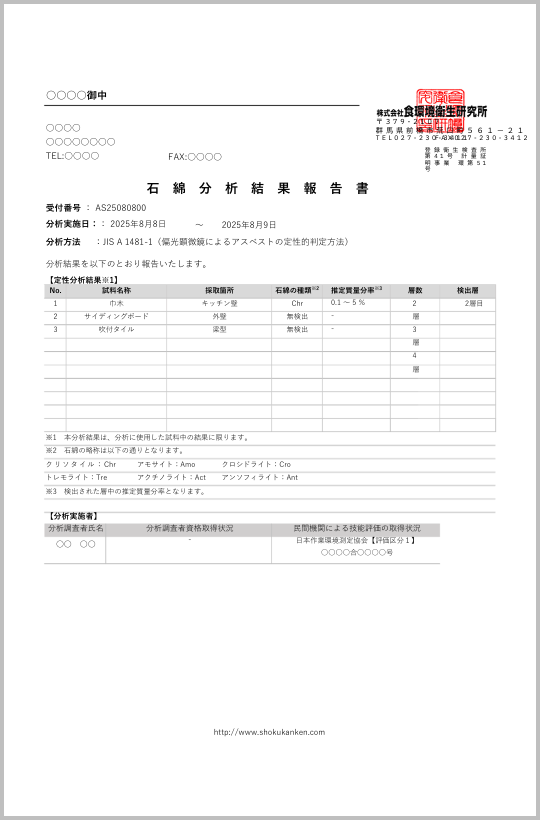

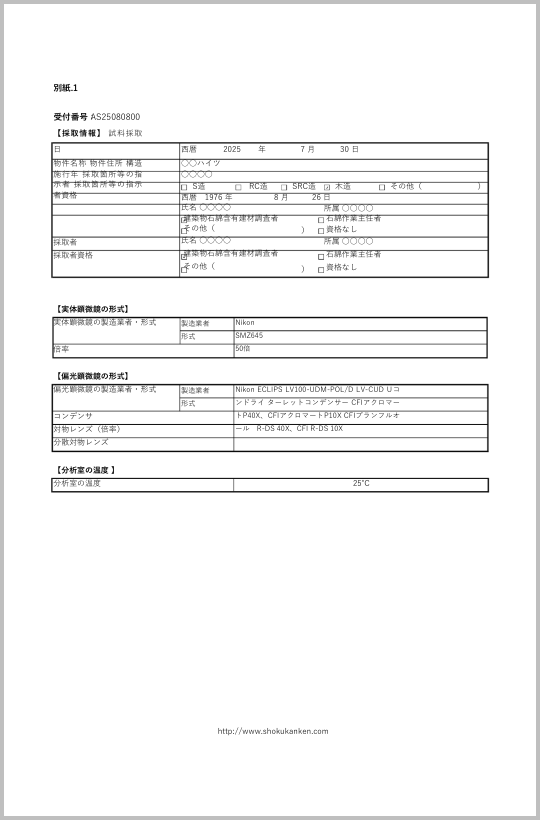

アスベスト分析結果報告書(JIS A 1481-1)例

アピールポイント

アスベストとは

アスベストはかつて「奇跡の鉱物」と呼ばれた有害物質

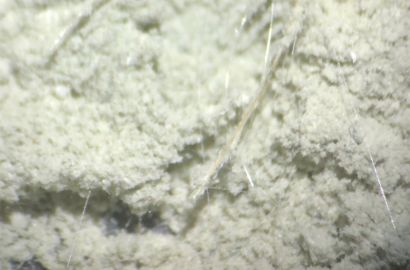

アスベストは、別名石綿(いしわた、せきめん)と呼ばれる天然の繊維状鉱物の俗称であり、特定の鉱物の名称ではありません。WHOによる定義(1973)として、天然繊維状ケイ酸塩鉱物の総称であり、角閃石族に属するものとしてはクロシドライト、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、トレモライト、蛇紋石族に属するものではクリソタイルが分類されています。

また、有害性における石綿繊維の定義としては、直径3 μm未満、アスペクト比3を超えるもの、長さ5 μmを超える繊維のみを人体に吸入されやすい石綿と定義されています。

アスベストの特徴としては、耐腐食性、不燃性、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性など多岐にわたって工業的なメリットがあったものの、その有害性が労働安全衛生上の問題となり、現在の日本では「0.1重量%を超えて含有している製剤」は、規制対象となっています。ただし、EUや米国と比べて、日本は規制が異なるため、製品の輸入の際は注意が必要となります。(例:米国規制量1重量%以下の材料を日本へ輸入⇒日本では0.1重量%を超えるため規制対象)

また、有害性における石綿繊維の定義としては、直径3 μm未満、アスペクト比3を超えるもの、長さ5 μmを超える繊維のみを人体に吸入されやすい石綿と定義されています。

アスベストの特徴としては、耐腐食性、不燃性、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性など多岐にわたって工業的なメリットがあったものの、その有害性が労働安全衛生上の問題となり、現在の日本では「0.1重量%を超えて含有している製剤」は、規制対象となっています。ただし、EUや米国と比べて、日本は規制が異なるため、製品の輸入の際は注意が必要となります。(例:米国規制量1重量%以下の材料を日本へ輸入⇒日本では0.1重量%を超えるため規制対象)

アスベスト分析(石綿)の必要性と含有建材の事例

アスベスト分析の必要性

アスベストの含有調査については、新たに建物を改築、解体を受注する場合必ず確認しなければいけないことになっております。

現在すべての施工に関してこれが適用できているかどうかはあまり情報としては開示されていません。

一日に国内で何件の増改築施工が行われているか、厚生労働省によると年間で100~200万件あるそうです。

仮に120万件とすると、毎月10万件、均等割りして1都道府県あたり約2000件となります。

アスベストの使用は1975年までは特に規制がありませんでしたので、このころまでの建物には含まれている可能性があります。

アスベストは建材に含まれているだけでは甚大な被害は出ませんが、老朽化や改築などでアスベストを含む建材を解体、または加工する際に、切ったり研磨したりでアスベストを含む粉塵が、建物の周辺まで拡散して施工者含む近隣住民にも影響を及ぼしてしまいます。その為事前調査と検査をお願いしております。

自分の身を守るためにも、家族や付近の住民のためにも、対象家屋や施設をお持ちの方は、是非石綿含有調査をご検討ください。弊社では、お安く、素早く、検査結果をご報告致します。

現在すべての施工に関してこれが適用できているかどうかはあまり情報としては開示されていません。

一日に国内で何件の増改築施工が行われているか、厚生労働省によると年間で100~200万件あるそうです。

仮に120万件とすると、毎月10万件、均等割りして1都道府県あたり約2000件となります。

アスベストの使用は1975年までは特に規制がありませんでしたので、このころまでの建物には含まれている可能性があります。

アスベストは建材に含まれているだけでは甚大な被害は出ませんが、老朽化や改築などでアスベストを含む建材を解体、または加工する際に、切ったり研磨したりでアスベストを含む粉塵が、建物の周辺まで拡散して施工者含む近隣住民にも影響を及ぼしてしまいます。その為事前調査と検査をお願いしております。

自分の身を守るためにも、家族や付近の住民のためにも、対象家屋や施設をお持ちの方は、是非石綿含有調査をご検討ください。弊社では、お安く、素早く、検査結果をご報告致します。

アスベスト含有建材の事例

アスベストは吹付材など主要なもの以外でも、さまざまな建材に使用されています。1例ですが古い石膏ボード内に石綿(石膏ボード)含有がある場合があります。 その中で日本家屋の建物内で内張り材として表面が木目調の石こうボードに石綿が含有されていた事例がありました。

一見すると木材の様に見えるもので、天井などに貼ってあることが多いです。 普段生活する分に関しては問題ありませんが、石綿が含まれている場合は工事の際に十分な注意が必要です。

1980年代ごろまで使用されていたビニール製の床材においてもアスベストが使用されていたものがありました。

Pタイルともいわれているアスベスト含有建材です。

タイルの表面に含まれていたり、タイルの裏地として(床面との接着がよくなるように)使用されていたそうです。

現在でも年数の経った住宅や施設などでも残っていると思われます。

タイルに関しては建材用の接着剤についてもアスベストが使用されていることがありましたので、タイル自体に石綿が含まれていなくても注意が必要です。

アスベスト(石綿)の分析手法

日本工業規格(JIS規格)に則り、JIS A 1481法による分析結果をご提供いたします。

また報告書については厚生労働省書式での作成も追加料金にてご対応いたします。

また報告書については厚生労働省書式での作成も追加料金にてご対応いたします。

アスベスト(石綿)の分析・調査のよくある質問

担当より一言

まずはお気軽にご相談ください。

「廃棄物処理業者」「解体業者」「建築業者」の方はもちろん、「個人のお客様」でご自宅の建材に石綿が含まれているかを確認したい場合なども、食環研まで是非ご相談ください。 今後とも弊社の分析を、どうぞ宜しくお願いいたします。スタッフが持っている資格

食環境衛生研究所では、アスベスト分析に必要な資格を取得した社員が多数在籍しております。

| 資格名称 | 人数 |

|---|---|

| 石綿作業主任者 | 12名 |

| 建築物石綿含有建材調査者 | 12名 |

| 工作物石綿事前調査者 | 2名 |

| 「石綿則第3条6項」に基づく分析調査者 | 1名 |

| 石綿分析技術評価事業 | 評価区分1 3名 |

| 高所作業車運転 | 1名 |

| 局所排気装置等の定期自主検査者 | 1名 |

| 作業環境測定士 | 1名 |

アスベストに関するコラム

はじめてご依頼のお客様

初回お取引のお客様の場合は、検体受領後2営業日以内に御請求書を発行させていただきます。お手元に届き次第ご入金ください。

お振込み手数料は、お客様負担となりますので、予めご了承ください。

※御報告書発行の際にご入金の確認をさせていただきます。

お振込み手数料は、お客様負担となりますので、予めご了承ください。

※御報告書発行の際にご入金の確認をさせていただきます。

アスベスト特設ページ

検索項目スピード検索

Copyrights(C) Shokukanken Inc. All Rights Reserved.