ピロリ菌検査の費用はいくら?保険適用や自費の相場や費用内訳を徹底解説

目次

ピロリ菌検査の費用の内訳

ピロリ菌検査の費用といっても、「何にどれだけかかるのか」が分からないこともあるでしょう。実際にかかる費用は検査機関や検査方法によって変わりますが、一般的にピロリ菌検査の費用の内訳は以下となります。

| 費用の内訳 | 概要 |

|---|---|

| 診察料(初診料・再診料) | 医師の診察を受ける場合は、初診料または再診料が発生します。これは保険診療でも同じで、全国共通の診療報酬点数に基づいています。 |

| 検査料 | ピロリ菌検査にはいくつかの方法があり、それぞれ検査料が異なります。検査方法について詳しくは「ピロリ菌検査の種類」の見出しで解説します。 |

| 胃カメラ費用 | ピロリ菌検査は、内視鏡(胃カメラ)を実施したうえで診断されることもあり、その場合胃カメラ費用も発生します。 |

ピロリ菌検査の費用相場

ピロリ菌の検査は、「保険が適用されるかどうか」「検査場所が医療機関または自宅のどちらか」などによって費用が大きく変わります。

おおまかには「保険が適用された場合」「保険が適用されずに自費の場合」「検査キットを利用する場合」にわけられるため、ここからはそれぞれの費用相場について解説していきます。

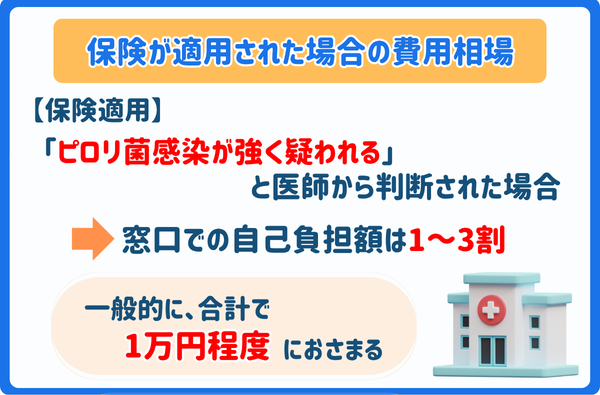

保険が適用された場合の費用相場

ピロリ菌検査は一定の条件を満たすと健康保険が適用され、窓口での自己負担額は1〜3割となります。これは、医師の診察により「ピロリ菌感染が強く疑われる」と判断された場合に限られます。

どのようなケースであれば保険が適用されるかについては、「ピロリ菌検査で保険が適用される条件」の見出しで詳しく解説しますが、保険が適用された場合には自己負担金額として1割~3割程度がピロリ菌検査の費用となります。

たとえば、胃カメラを受けて胃潰瘍と診断された場合、その後のピロリ菌検査・除菌治療・除菌判定を合わせても、自己負担額は合計で1万円程度に収まるのが一般的です。

保険が適用されずに自費の場合の費用相場

「症状がなくても予防として検査を受けたい」のような場合、保険が適用されないケースもあります。この場合でピロリ菌検査を受けると、医療保険の適用外となり全額自己負担となります。

ピロリ菌検査にかかる実際の金額は検査方法などによっても変わるため、一概に言えませんが、あくまで目安としては検査方法ごとの費用は下記となります。

| 検査の種類 | 費用の目安 |

|---|---|

| 培養法 | 約5,000円+内視鏡費として1万円〜2万円 |

| 迅速ウレアーゼ試験 | 約4,000円+内視鏡費として1万円〜2万円 |

| 組織学的検査(鏡検法) | 約13,000円+内視鏡費として1万円〜2万円 |

| 血清HP抗体 | 約3,000円 |

| 尿中HP抗体 | 約2,000円 |

| C尿素呼気試験(UBT) | 約7,000円 |

| 便中HP抗原同定 | 約3,000円 |

検査によって費用が異なるのは、使用する機材や精度、実施する医療機関の方針によるものです。そのため、ピロリ菌検査を自費で受ける場合には、事前に費用を確認することが大切です。

ピロリ菌の検査キットを使った場合の費用相場

ピロリ菌の検査は医療機関だけでなく、市販の検査キットでも受けることができます。これらは主に郵送型で、採取した血液などを検査機関に送り、後日結果を受け取る流れです。

そのため、医療機関に行かずとも、自宅でピロリ菌検査を実施することもできます。

なお、検査キットの費用は検査方法や精度によって変わりますが、価格の目安としては約3,000〜10,000円前後です。

ただし、陽性結果が出た場合には医療機関での再検査・除菌治療が必要となるため、あくまで陽性か陰性かを簡易的に調べられるものと考えるのがよいでしょう。

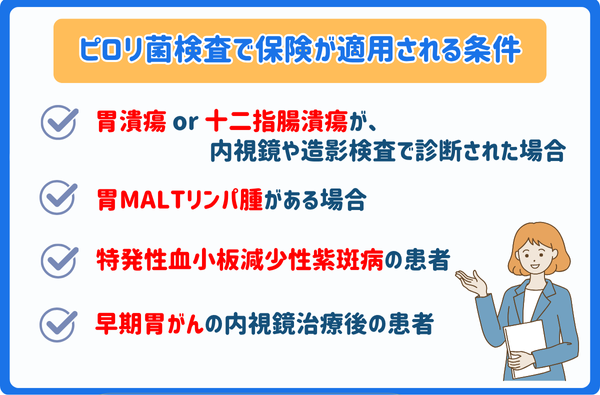

ピロリ菌検査で保険が適用される条件

ピロリ菌検査は、すべての人に保険が適用されるわけではありません。検査費用を保険でまかなうためには、厚生労働省が定める明確な条件を満たす必要があります。

まず前提として保険適用の対象になるのは、医師の判断により、疾患との関連があると認められる場合です。具体的には、次の4つの病状に該当する場合です。

- 胃潰瘍または十二指腸潰瘍が、内視鏡や造影検査で診断された場合

- 胃MALTリンパ腫がある場合

- 特発性血小板減少性紫斑病の患者

- 早期胃がんの内視鏡治療後の患者

参照元:厚生労働省「『ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて』の一部改正」

上記の条件を満たすと、ピロリ菌の検査だけでなく、除菌治療やその後の効果判定のための再検査まで含めて保険が適用され、自己負担額が1割〜3割で済みます。

一方で、「なんとなく不安だから調べたい」「健康診断で指摘されて気になった」というような理由では、原則として保険の対象外になります。その場合は自費での検査となるため、費用が大きく異なることになります。

つまり、保険が適用されるかどうかは、医師の診断とその根拠となる検査を経て初めて判断されるという点を押さえておきましょう。

ピロリ菌検査の種類

ピロリ菌の検査には、目的や状況に応じてさまざまな種類があります。医療機関で受けるものから自宅でできるキットまで、それぞれに特徴や精度、費用の違いがあります。

ピロリ菌検査の種類としては、大きく分けて以下が挙げられます。

| 検査の種類 | 概要 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 血液検査(抗体検査) | 血液を採取して、ピロリ菌に対する抗体の有無を調べる方法です。過去に感染したことがあるかを推定する検査です。 身体的負担が少ないのがメリットですが、過去の感染歴も陽性になるため、現在の感染が分かりにくいデメリットもあります。 | ・保険適用の場合:約1,000円程度 ・自費の場合は2,000円〜3,000円程度 |

| 尿素呼気試験(UBT) | 薬剤を飲んだ後に吐いた息を分析し、ピロリ菌が出す酵素(ウレアーゼ)を測定する検査です。 現在感染しているかを高精度で調べられるメリットがありますが、検査前に食事などの制限があります。 | ・保険適用の場合:約1,000円〜2,000円程度 ・自費の場合:約7,000円 |

| 便中抗原検査 | 便の中にピロリ菌の抗原が存在するかを調べる検査です。感染の有無を直接評価でき、呼気試験と同様に除菌判定にも使われます。 精度が高いのがメリットですが、便を自身で採取する必要があるのでデメリットと感じることもあるでしょう。 | ・保険適用の場合:1,000円程度 ・自費の場合:約3,000円 |

| 迅速ウレアーゼ試験 | 採取した粘膜をウレアーゼ試薬に反応させ、短時間で菌の有無を判断します。 数十分〜数時間で結果が出るためその場で検査結果が得られるメリットがありますが、他の検査方法よりも精度がやや劣るデメリットがあります。 | ・保険適用の場合:1,000円〜1,500円程度 ・自費の場合:約4,000円前後 |

| 培養法 | 採取した組織を数日間かけて培養し、菌の存在と薬剤感受性を調べる検査です。 高精度ではありますが、その分結果が出るまでに数日かかること、また検査可能な機関が限られるデメリットがあります。 | ・保険適用の場合:2,000円程度 ・自費の場合:約5,000円前後 |

検査方法によって、「現在の感染が分かるか」「費用」「手間」「精度」などが異なります。目的や状況に応じて、適切な検査方法を医師と相談しながら選ぶことが大切です。

ピロリ菌検査を検討するべきケース

ピロリ菌感染は自覚症状がほとんどないため、自分が感染しているかどうかを判断するのが難しいこともあります。ピロリ菌感染を放置してしまうと、胃潰瘍や胃がんなどのリスクが高まるため、疑いがある場合には早期の検査が重要です。

そこで、ここからは、どのようなケースであればピロリ菌検査を検討するべきなのかを解説していきます。以下のようなケースに該当する場合、一度検査を検討することをおすすめします。

| 検討するべきケース | 概要 |

|---|---|

| 胃の不快感や痛みなど、慢性的な胃の症状がある | 「みぞおちが痛い」「食後に胃が重い」「空腹時に胃がムカムカする」などの症状は、ピロリ菌感染による慢性胃炎や胃潰瘍のサインである可能性があります。 市販薬で一時的に治まっても、根本的な原因はピロリ菌かもしれません。 |

| 家族にピロリ菌感染者または胃がん患者がいる | ピロリ菌は家族間での感染が報告されており、とくに親から子への経口感染が多いとされています。 家族に感染者や胃がんの既往歴がある方は、感染リスクが高いと考えられます。 |

| 健康診断で「萎縮性胃炎」「ペプシノゲン陽性」などを指摘された | 胃の粘膜が薄くなり、胃酸が減少する萎縮性胃炎は、ピロリ菌感染による変化のひとつです。 血液検査のABC分類などで「要精密検査」となった場合も、早めの対応が大切です。 |

| 除菌治療を過去に受けたが、再感染・再検査を希望する | ピロリ菌は一度除菌しても再感染のリスクがゼロではありません。 除菌後の判定検査を受けていない、または数年経過している方は、念のための再検査をおすすめします。 |

| 胃がんのリスクを減らしたい | ピロリ菌感染は長年にわたって胃粘膜にダメージを与え、将来的な胃がんリスクを高めるとされています。 若年層での除菌が、胃がんの予防につながるといわれており、地方自治体でも無料検診を実施するケースが増えています。 |

このように、明らかな症状がなくても、将来的なリスクの予防としてピロリ菌検査を受ける価値は十分にあります。医療機関での相談や、自治体のピロリ菌検診も積極的に活用しましょう。

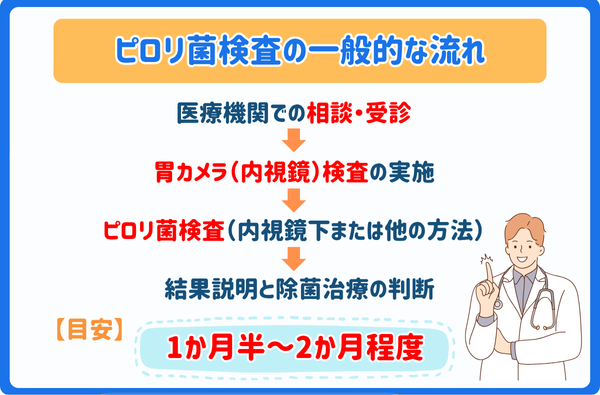

ピロリ菌検査の一般的な流れ

ピロリ菌検査は、検査方法によって細かい手順に違いはあるものの、医療機関で受ける場合には共通した流れもあります。ここでは、一般的な内視鏡検査を含むケースを想定しつつ、ピロリ菌検査の流れについて解説していきます。

- 医療機関での相談・受診

- 胃カメラ(内視鏡)検査の実施

- ピロリ菌の検査(内視鏡下または他の方法)

- 結果説明と除菌治療の判断

まずは内科や消化器内科などを受診し、胃の不調や家族歴などを医師に相談します。医師が必要と判断した場合には胃カメラ検査が行われ、その場合には検査前日の食事制限や、当日の絶食が必要になります。

そして、ピロリ菌検査の結果は、だいたい1〜2週間後に出ます。ピロリ菌の感染がある場合、抗生物質と胃薬を組み合わせた除菌治療が始まります。

あくまで目安にすぎませんが、ピロリ菌検査は全体として1か月半〜2か月程度で完結するのが一般的です。

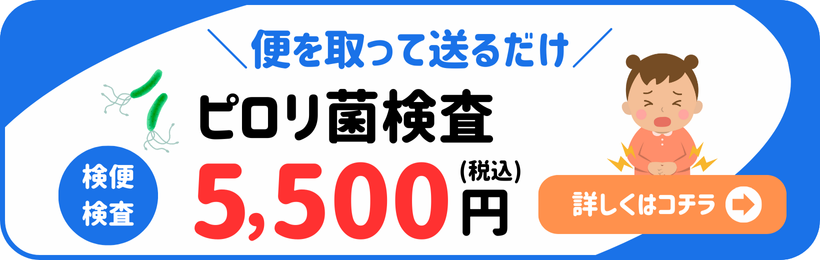

弊社が実施するピロリ菌検査について

株式会社 食環境衛生研究所では、「食環境の検査・分析を通じて 「食」の安全な未来を守る」という理念のもと、ピロリ菌を含めたさまざまな細菌の検査・分析を実施しております。

ピロリ菌に関しては検便検査を実施しており、5,500円(税込)で検査が可能です。「ピロリ菌に感染しているかを調べたい」という場合には検討してみてください。

なお、弊社が実施しているピロリ菌検査について、費用や分析方法などをまとめましたので参考にしてみてください。

| 検査項目 | 分析方法 | 費用 | 検査期間 |

|---|---|---|---|

| ピロリ菌検査 | エライザ法 | 5,500円(税込) | 原則木曜日に検査を実施 |

※弊社が行うピロリ菌検査の詳細については、こちらを参考にしてみてください。

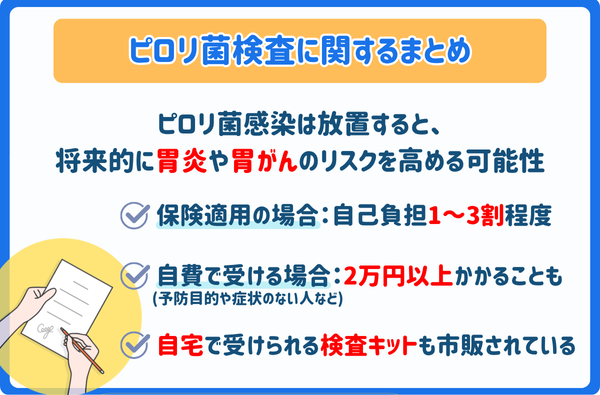

まとめ

ピロリ菌検査は、検査方法の違いや保険の適用条件によって、かかる費用が変わります。保険が適用される場合は1割〜3割程度の自己負担で済みますが、予防目的や症状のない人が自費で受ける場合は、2万円以上かかることも珍しくありません。

ピロリ菌検査には、血液検査や尿素呼気試験、便中抗原検査、内視鏡下検査などの種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。「現在の感染状況を正確に知りたい場合には、呼気試験や便検査を選ぶ」など、メリットとデメリットを踏まえて検査を検討するのがよいでしょう。

一方で、自宅で受けられる検査キットも市販されており、忙しい方や病院に行くのが難しい方にとっては便利な選択肢となります。ただし、陽性だった場合には再検査や治療のために必ず医療機関を受診する必要があるため注意が必要です。

ピロリ菌の感染は放置してしまうと、将来的に胃炎や胃がんのリスクを高めてしまう可能性があります。気になる症状がある人はもちろん、「念のため知っておきたい」という人も、まずは信頼できる医療機関に相談してみることをおすすめします。