栄養成分分析 迅速・簡易法について②|近赤外線分光法と吸収スペクトル

前回のコラムでは、カロリーアンサーが用いている「近赤外線分光法」という分析法と、そこで用いる光(近赤外線)の特性についてお話しました。

今回は引き続き、近赤外線分光法の原理についてお話したいと思います。

近赤外線分光法と吸収スペクトル

近赤外線分光法は、測定対象に近赤外線を照射し、その光が分子振動との共振作用によって、吸収される度合い(吸光度)の変化により目的の成分を算出する分析方法です。

わかりやすく言うと、「測定する物体に近赤外線を照射し、物体から透過した光を測定して対象物質に吸収された光を算出する」という分析方法です。

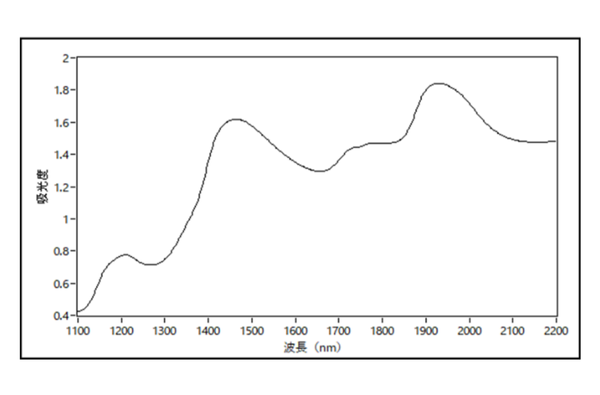

カロリーアンサーを使った近赤外線分光法では、1100~2200 nmの近赤外線領域の単色光を連続的に当てることで、どの波長の光がどのくらい吸収されたかを調べます。

照射した光の強度から透過された光を差し引くことで、試料に吸収された光を割り出すことができ、このデータを「吸収スペクトル」(図1)と呼びます。

図1 吸収スペクトルの例

ここで、「近赤外線の吸収」についてもう少し詳しくお話したいと思います。

近赤外線の吸収とは

私たちの目には見えませんが、物体を構成している分子は常に振動しており、その振動は分子ごとに異なります。

振動する分子も光と同じく、特定のエネルギー(波数)を持ち、近赤外線も電磁波の一種なので固有のエネルギー(波数)を持ちます。

そして、近赤外線の波数と分子が持つ波数が一致すると共鳴し、「近赤外線が吸収」されるという現象が起きます。

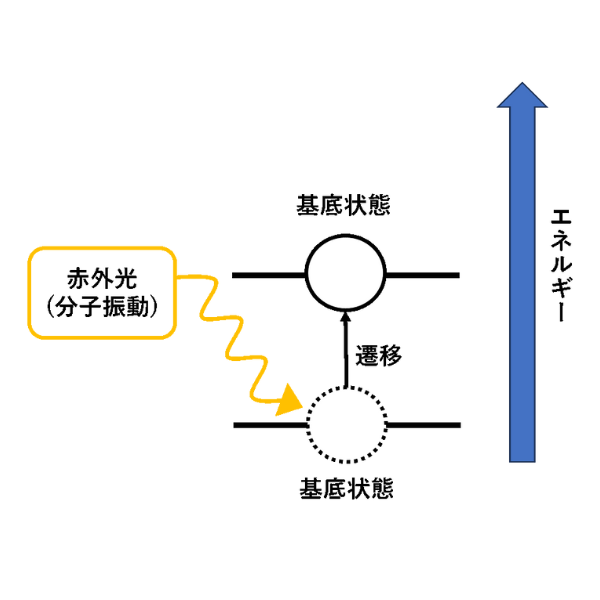

分子に近赤外線が吸収されるため、分子の持つエネルギーが高くなり、分子が基底状態から励起状態に遷移します(図2)。

基底状態:原子が持つ最低エネルギーの状態

励起状態:基底状態よりも高いエネルギーを持つ状態

遷移:高いエネルギー状態に移り変わること

図2 近赤外光の吸収による遷移のイメージ図

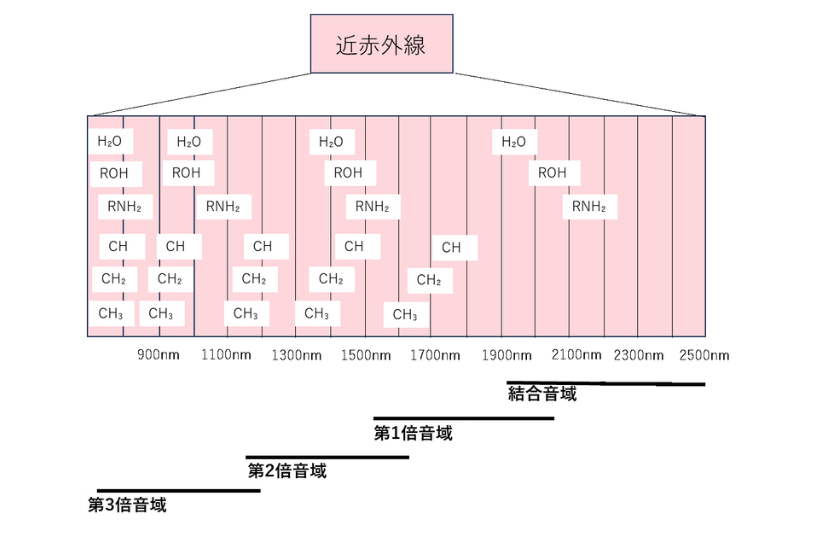

中・遠赤外領域では分子の「基本振動(最も低いエネルギー準位にある振動)」で吸収が現れ、近赤外領域では基本振動の倍の振動数を持つ「倍音」や、異なる振動が結合した「結合音」で吸収が現れます。

近赤外線分光法では、この「倍音」と「結合音」での吸収を測定します。

物体が吸収する近赤外線は分子の振動によって決まり、吸収される近赤外線の波長は分子ごとに違うので、吸収スペクトルを用いて分子に吸収された赤外線情報を見ることで分子を特定できるのです。

特に、官能基であるC-H基、N-H基、O-H基は倍音や結合音が顕著に現れます(図3)。

図3 近赤外領域で吸収されやすい官能基とその波長(表示はおおよその波長位置)

このように、吸収スペクトルデータから吸収された赤外線情報を見ることで、その物体を構成する「分子」を特定することができるのです。

今回は近赤外線分光法の原理(近赤外線の吸収)について詳しくお話しました。

次回は実際にどうして近赤外線分光法で栄養成分の値がわかるのか、ということをお話したいと思います。

栄養成分分析(簡易法)についてご興味をお持ちの方はこちらもぜひご参照下さい。

>>栄養成分表示(食品表示法対応)

近赤外線分光分析装置に関するコラム

>>栄養成分分析 迅速・簡易法について①|近赤外線分光法と近赤外線

>>栄養成分分析 迅速・簡易法について③|どうして栄養成分の値がわかるのか