検査建材どうみる?|シーリング編

今回はシーリング材についてご紹介させていただきます。シーリングとは建物の防水や気密性を高める為に使用するものです。シーリングの灰化前、灰化後をお写真と共にご紹介させて頂きます。シーリングは外壁の継ぎ目や、窓のまわり、屋根の接合部など、目立たない部分に使われていることが多い建材です。改修・リフォーム工事や打ち替え・補修を行う工事の際にご依頼を頂きます。

まず、アスベスト分析の手順として

検査をするにあたり、前処理として灰化処理という作業を行います。

灰化処理とは資料建材をカット、粉砕し、磁性るつぼに入る大きさにし、ふたをしてマッフル炉で加熱するという作業です。(以下厚生労働省書式より)

有機物は485℃で10時間加熱することで取り除く事が出来ます。加熱処理を行うときは、試料を磁性るつぼに入れてふたをし、マッフル炉に入れて加熱します。

灰化前は柔らかく弾力があります。

(灰化前)

有機物の燃焼で、無機成分のみが残ることにより、より正確な分析が可能となります。

灰化後のシーリングは粉っぽく、触るとすぐに砕けてしまいます。ですが全てのシーリングがその様になってしまうわけではありません。中には、固くてすぐに砕けないものや、しっとりしているもの、パリっとしてつかめないものもあります。茶色のシーリングの多くは灰化後、ピンクになり上記のような茶色の塗装部分はそのまま茶っぽい色になります。しかし塗装部分も例外は多く、黄色、黄緑に変化するものや、塗装があったのに灰化後、色の変化がないなど様々です。

(灰化後)

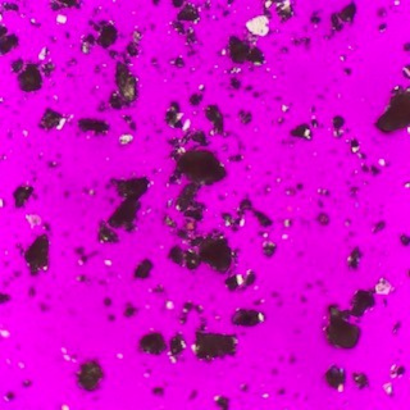

(灰化後)  (偏光顕微鏡内の映像)

(偏光顕微鏡内の映像)

灰化後の建材を細かくしスライドにのせ、カバーガラスで蓋をして、偏光顕微鏡で見たものが上記右側の画像です。偏光顕微鏡内の見え方も様々で上記の様に黒く見えるものや、赤、青と多色に見えたり、薄く見えるものもあります。

この様な工程を経て、建材をみていきます。

建物の年代や建材の種類によっても含有は様ですが、より安全に工事を行う上で分析は不可欠です。

>>アスベスト分析特設ページはこちら

>>アスベスト分析のご依頼はこちら

>>アスベスト(石綿)に関するQ&A 厚生労働省