イミダゾールジペプチド(機能性成分食品)|機能性と呈味性

機能性成分イミダゾールジペプチドの機能性と呈味性について解説します。

機能性

イミダゾールジペプチド(IDP)は20世紀初旬に発見されてから分布や代謝経路が中心に研究されてきましたが、1970年代まではその機能性に関しては殆んどわかっていませんでした。

しかし、1988年にKohen et al.はIDPが抗酸化作用を持つことを報告した[1]以降、Carを中心としたIDPの機能性に関する研究が展開されました。

Kohen et al.(2008)の報告では、Ansの抗酸化作用はCarより強いことが示されました。

Tomonaga et al. (2004) の鶏ヒナを用いた研究ではCarおよびAnsは神経伝達作用を有することが確認されました[2]。

清水ら(2009)の報告では鶏胸肉由来のイミダゾールジペプチドを400 mg配合する飲料を継続摂取することによって安定した抗疲労効果が確認されました[3]。

CarおよびAns両方の持っているその他の機能性としては、血糖値低下作用[4], [5]、組織中緩衝作用[6]などが報告されています。

そのため、IDP(主にCarとAns)は機能性表示食品の機能性関与成分として登録されています[7]。

呈味性

食品の呈味物質として遊離アミノ酸、核酸関連物質、糖、有機酸、ミネラルはよく知られていますが、ペプチドもその1つです。

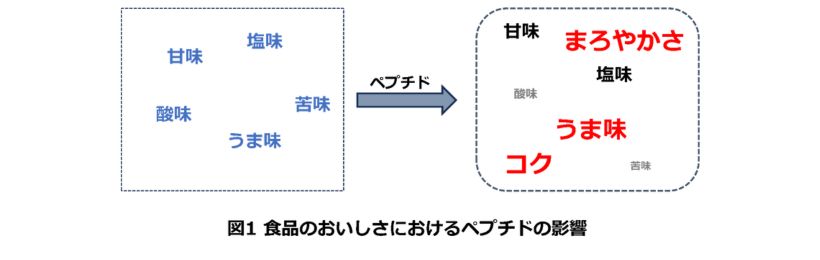

ぺプチド自身の呈味性は強くないですが、食品の苦味や酸味を抑え、旨味を増強する同時にコクを付与してまろやかな味が形成すると言われます[8](図1)。

ペプチドの1つであるIDPの分布、代謝経路や機能性についての研究例は多くありますが、食肉の呈味効果に関する研究はあまり進んでいません。

須山と清水(1982年)はCar、AnsおよびBal(バレニン:IDPの1つ)の閾値の測定および味のプロファイルの評価を行いました[9]。

これらIDPの刺激閾値はそれぞれ:11 mg/100g、11 mg/100gおよび23 mg/100gでした。また、CarおよびAnsの水溶液はいずれも弱い甘味とわずかな苦味をもち、Bal の水溶液は弱い苦味とわずかな甘味をもつことが示されました。

一方、Car、Ans、BalはpH6以上で緩衝能を示し、コンソメへCarまたはBalを添加すると、甘味、こってり感が強くなることを報告しています。今井ら(2018)は鰹出汁へのCar添加(40 mg/100g)は雑味、うま味および塩味が強くなり、特に、うま味はGlu同量添加の約5.1倍であることを示しました[10]。

以上の報告から食品へのペプチドの添加はその機能性または呈味性が強調されることが明らかにされています。

[参考文献]

[1] Kohen, R., Yamamoto, Y., Cundy, K. C., & Ames, B. N. (1988). Antioxidant activity of carnosine, homocarnosine, and anserine present in muscle and brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85, 3175 – 3179.

[2] Tomonaga, S., Tachibana, T., Takagi, T., Saito, E. S., Zhang, R., Denbow, D. M., & Furuse, M. (2004). Effect of central administration of carnosine and its constituents on behaviors in chicks. Brain Research Bulletin, 63, 75 82.

[3] 清水惠一郎,福田正博,山本晴章.(2009). イミダゾールジペプチド配合飲料の日常的な作業のなかで疲労を自覚している健常者に対する継続摂取による有用性―第一次エントリー 207 名の解析結果報告―. 薬理と治療(JPT), 37, 255 – 263.

[4] Yamano, T., Niijima, A., Iimori, S., Tsuruoka, N., Kiso, Y., & Nagai, K. (2001). Effect of L-carnosine on the hyperglycemia caused by intracranial injection of 2-deoxy-D-glucose in rats. Neuroscience Letters, 313, 78 – 82.

[5] Kubomura, D., Matahira, Y., Nagai, K., & Niijima, A. (2010). Effect of anserine ingestion on hyperglycemia and the autonomic nerves in rats and humans. Nutritional Neuroscience, 13, 183 – 188.

[6] Maemura, H., Goto, K., Yoshioka, T., Sato, M., Takahata, Y., Morimatsu, F., & Takamatsu, K. (2006). Effects of carnosine and anserine supplementation on relatively high intensity endurance performance. International Journal of Sport and Health Science, 4, 86 – 94.

[7] 機能性表示食品の届出情報検索

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/search

[8] 西村敏英.(2001).食品の呈味形成におけるペプチドの役割を探る―ペプチドの呈味性および味覚変革作用―.化学と生物, 39, 177 – 183.

[9] 須山三千三,清水哲二.(1982).カルノシンとそのメチル化合物の緩衝能と呈味性. 日本水産学会誌, 48, 89 – 95.

[10] 今井美子, 伊藤恵理, 樋口翔太. (2018). 味認識装置とアミノ酸分析による合わせ出汁の呈味性増強効果の評価. 日本味と匂学会誌, 52, 91 – 94.