O157とノロウイルスの違い|症状・潜伏期間・予防方法などを解説

O157とノロウイルスとは?

O157とノロウイルスはどちらも食中毒の原因となる病原菌です。しかし、O157は細菌の一種、ノロウイルスはウイルスの一種であるように、O157とノロウイルスでは病原菌の性質から違います。

ほかにも症状や予防方法などにさまざまな違いがありますが、まずはO157とノロウイルスがどのような病原菌であるかについて、それぞれ解説していきます。

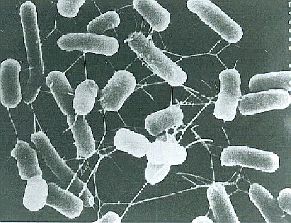

O157

O157は、「腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic Escherichia coli)」という細菌の一種であり、正式には「腸管出血性大腸菌O157:H7」といいます。

大腸菌自体は健康な人の腸内にも存在していますが、O157は大腸菌のなかでも特別な病原性を持った細菌です。O157は「ベロ毒素」という強力な毒素を産生し、腸の粘膜や血管を傷つけることで食中毒の症状を引き起こします。

「令和6年食中毒発生状況」では、令和6年に発生報告があった食中毒 全体のうち1.5%が腸管出血性大腸菌によるものと公表されています。数値自体は低いと感じるかもしれませんが、例年発生報告がされているため、O157は食中毒を引き起こす原因として注意するべき細菌の1つです。

比較的少量の菌でも感染するほど感染力が強く、場合によっては重症化するおそれもあるためO157による食中毒には注意が必要です。

なお、株式会社食環境衛生研究所では、O157を含む細菌を検査できる「細菌・ウイルス検査」を行っています。

「O157に感染しているかを検査したい」といった場合は細菌・ウイルス検査をすることも検討してみてください。

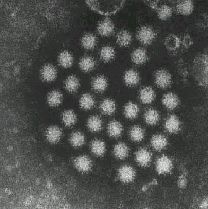

ノロウイルス

ノロウイルス(Norovirus)は、感染力が強いウイルス性の胃腸炎の原因になるウイルスです。

引用元 東京都保健医療局「ノロウイルス」

食中毒のなかでも毎年患者数が多く、一年を通じて食中毒が起こり得るものの、とくに冬季に流行しやすい特徴があります。

「令和6年食中毒発生状況」では、令和6年に発生報告があった食中毒のうち26.7%がノロウイルスによるものであるように、食中毒を引き起こす原因として特に注意するべきウイルスの1つです。

なお、株式会社食環境衛生研究所では、「ノロウイルス検査【検便検査】」を行っています。

最短即日で検査結果を報告できるため、「症状が出ていないがノロウイルスに感染しているかを検査したい」「ノロウイルスに感染したが回復している」といった場合は二次汚染を防ぐためにもノロウイルス検査をしておくことも検討してみてください。

O157とノロウイルスの違い

ここからは、O157とノロウイルスの違いについて詳しく解説していきます。具体的には「症状」「感染経路」「感染する主な原因」「潜伏期間」「予防方法」の5つの項目で違いを説明していきます。

これらの違いについて、O157とノロウイルスごとにまとめましたので参考にしてみてください。

| O157 | ノロウイルス | |

|---|---|---|

| 症状 | ・激しい腹痛 ・水様性の下痢や血便 ・発熱 ・吐き気・嘔吐(一部の場合) ※重症化した場合には溶血性尿毒症症候群(HUS)や、脳障害を併発することがある | ・吐き気や嘔吐 ・下痢 ・腹痛 ・発熱 など |

| 感染経路 | 主には経口感染 →感染者の便や汚染された食品・水などが手や口を介して体内に入るなど | ・経口感染:ノロウイルスに汚染された食品や水を摂取するなど ・飛沫感染:感染者が嘔吐や下痢をした際に周囲に飛沫が飛び、その飛沫を吸い込むなど ・接触感染:感染者の排泄物や嘔吐物、またはそれらが付着した物体に触れた手で口に触れるなど |

| 感染する主な原因 | ・加熱が不十分な牛肉 ・汚染された野菜や果物 ・井戸水・川の水などの未処理水の飲用 など | ・カキやハマグリといった二枚貝 ・井戸水・川の水などの未処理水の飲用 ・ノロウイルスに感染した人の糞便や嘔吐物 など |

| 潜伏期間 | 4日〜8日程度 | 24時間〜48時間程度 |

| 予防方法 | ・肉類は中心部まで75度以上で1分以上で加熱する ・調理前・食事前・トイレの後には石けんで手洗いをする ・野菜・果物を生で食べる際にはよく洗う ・包丁やまな板などの調理器具は生肉用と野菜用を使い分ける ・食中毒の疑いがある人は、便の処理や調理に関わらない | ・二枚貝は十分に加熱してから食べる ・排せつ物や吐しゃ物はマスク・手袋をして処理し、十分に消毒をする |

O157とノロウイルスの違い|症状

O157とノロウイルスの違いとして、みられる症状が挙げられます。それぞれの主な症状をまとめましたので参考にしてみてください。

| 主な症状 | |

|---|---|

| O157 | 激しい腹痛、水様性の下痢や血便、発熱、吐き気・嘔吐(一部の場合) など ※重症化した場合には溶血性尿毒症症候群(HUS)や、脳障害を併発することがある |

| ノロウイルス | 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱など |

ノロウイルスによる食中毒の主な症状としては吐き気や嘔吐が挙げられ、通常であれば3日以内で自然に回復するとされています。

一方、O157による食中毒の場合、吐き気や嘔吐は一部の場合にみられる症状であり、激しい腹痛や水様性の下痢や血便などが主な症状です。通常は1週間程度で回復するとされていますが、重症化リスクがあることから症状が続く場合には医療機関の受診が大切です。

O157とノロウイルスの違い|感染経路

O157とノロウイルスの違いとして、感染経路が挙げられます。それぞれの主な感染経路をまとめましたので参考にしてみてください。

| 感染経路 | |

|---|---|

| O157 | 主には経口感染 |

| ノロウイルス | ・経口感染:ノロウイルスに汚染された食品や水を摂取するなど ・飛沫感染:感染者が嘔吐や下痢をした際に周囲に飛沫が飛び、その飛沫を吸い込むなど ・接触感染:感染者の排泄物や嘔吐物、またはそれらが付着した物体に触れた手で口に触れるなど |

ノロウイルスによる食中毒の主な症状としては吐き気や嘔吐が挙げられ、通常であれば3日以内で自然に回復するとされています。

一方、O157による食中毒の場合、吐き気や嘔吐は一部の場合にみられる症状であり、激しい腹痛や水様性の下痢や血便などが主な症状です。通常は1週間程度で回復するとされていますが、重症化リスクがあることから症状が続く場合には医療機関の受診が大切です。

O157とノロウイルスの違い|感染する原因

O157とノロウイルスの違いとして、感染する原因が挙げられます。それぞれの主な原因をまとめましたので参考にしてみてください。

| 主な原因 | |

|---|---|

| O157 | ・加熱が不十分な牛肉 ・汚染された野菜や果物 ・井戸水・川の水などの未処理水の飲用 など |

| ノロウイルス | ・カキやハマグリといった二枚貝 ・井戸水・川の水などの未処理水の飲用 ・ノロウイルスに感染した人の糞便や嘔吐物 など |

ノロウイルスによる食中毒は、主にカキなどの二枚貝が原因食品になることが多いです。また、感染力が非常に強いウイルスであるため、ノロウイルスに感染した人からの二次感染も例年多く報告されています。

一方、O157による食中毒の場合は、主に加熱が不十分な牛肉が原因食品になりやすいです。

O157とノロウイルスの違い|潜伏期間

O157とノロウイルスの違いとして、潜伏期間が挙げられます。それぞれの潜伏期間の目安をまとめましたので参考にしてみてください。

| 潜伏期間の目安 | |

|---|---|

| O157 | 4日〜8日程度 |

| ノロウイルス | 24時間〜48時間程度 |

ノロウイルスによる食中毒は潜伏期間が比較的短く発症までが早いです。通常は24時間〜48時間程度が潜伏期間とされていますが、早い場合には12時間程度で発症するケースもあります。

一方、O157による食中毒の場合は潜伏期間が通常4日〜8日程度と、ノロウイルスよりも潜伏期間が短いとされています。

O157とノロウイルスの違い|予防方法

O157とノロウイルスの違いとして、予防方法が挙げられます。それぞれの主な予防方法をまとめましたので参考にしてみてください。

| 予防方法 | |

|---|---|

| O157 | ・肉類は中心部まで75度以上で1分以上で加熱する ・調理前・食事前・トイレの後には石けんで手洗いをする ・野菜・果物を生で食べる際にはよく洗う ・包丁やまな板などの調理器具は生肉用と野菜用を使い分ける ・食中毒の疑いがある人は、便の処理や調理に関わらない |

| ノロウイルス | ・二枚貝は十分に加熱してから食べる ・排せつ物や吐しゃ物はマスク・手袋をして処理し、十分に消毒をする ・食中毒の疑いがある人は、便の処理や調理に関わらない |

O157とノロウイルスの特徴として「熱に弱い」という点が挙げられます。そのため、O157とノロウイルスで共通しますが、二枚貝や牛肉を食べる際には十分に加熱することが予防方法の1つとなります。

なお、ノロウイルスは感染力が非常に強いウイルスであるため、感染者からの二次汚染に対する防止策も必要です。感染者の排せつ物や吐しゃ物を処理する際は、マスク・手袋を必ず着用し、十分に消毒をすることも大切です。

O157やノロウイルスによる食中毒の発生事例

ここからは、実際にO157やノロウイルスによる食中毒が起きた事例を3つずつ紹介していきます。

O157による食中毒の発生事例

ここでは、O157による食中毒の発生事例について下記の3件を紹介していきます。

- 岡山県岡山市の焼肉店で発生した事例

- 山口県の健康福祉センター管内にある未就学児施設で発生した事例

- 石川県七尾市内の飲食店で発生した事例

岡山県岡山市の焼肉店で発生した事例

2023年6月16日、岡山県岡山市の焼肉店で食事をした20代〜30代の7人が腹痛や下痢などを訴え、うち3人から腸管出血性大腸菌O157が検出されました。

岡山市は食中毒と断定し、6月29日から7月1日までの3日間、当該店舗を営業停止処分としました。

岡山県では6月23日から県内全域に「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を発令しており、岡山市では手洗いや食品の十分な加熱などを徹底するよう呼び掛けています。

山口県の健康福祉センター管内にある未就学児施設で起きた事例

2024年9月24日、山口県は県内の健康福祉センター管内にある未就学児施設で、腸管出血性大腸菌感染症O157の集団感染があったことを発表しました。県によると、これまでに女子2人、男子1人の合わせて3人の感染が確認されているとのことです。

腹痛や下痢、血便、嘔吐や発熱といった症状があったものの、いずれも回復傾向にあるとのことです。原因は不明であり、患者の行動を調べる疫学調査や、患者の家族や施設関係者の健康診断の実施など、防疫活動を行っているとのことです。

石川県七尾市内の飲食店で発生した事例

2024年6月21日、石川県七尾市内の飲食店で食事をした20代〜60代の男女5人が下痢や腹痛などの症状を訴えました。

5人に共通する飲食物が当該飲食店での食事のみであったことや、患者2人と調理担当者1人の便からO157が検出されたことから、食中毒と断定されました。

店舗では、海鮮丼やヒレカツやエビフライなどが提供されていましたが、食中毒の原因となった食べ物については調査中とのことです。

ノロウイルスによる食中毒の発生事例

ここでは、ノロウイルスによる食中毒の発生事例について下記の3件を紹介していきます。

- 東京都渋谷区の居酒屋で発生した事例

- 北海道札幌市の居酒屋で発生した事例

- 大阪府大阪市の居酒屋で発生した事例

東京都渋谷区の居酒屋で発生した事例

2025年1月31日、東京都渋谷区の居酒屋チェーンで食事した41人が下痢や嘔吐、発熱などの症状を訴えました。調査の結果、患者29人と従業員5人の便からノロウイルスが検出され、食中毒と断定されました。

店舗では、お通しや手羽先唐揚げ、焼き鳥などが提供されていたとのことです。当該居酒屋は、2月4日より営業自粛となっており、渋谷区は18日から3日間の営業停止の処分としています。

北海道札幌市の居酒屋で発生した事例

2024年12月20日、北海道札幌市の居酒屋で食事をした39人が下痢や嘔吐などの症状を訴えました。

居酒屋では刺身や白身魚などが提供されていたとのことです。調査の結果、患者10人からノロウイルスが検出され、食中毒と断定されました。

患者は全員快方に向かっているとのことです。

大阪府大阪市の居酒屋で発生した事例

2024年12月26日、大阪府大阪市の居酒屋が提供したにぎり寿司を食べた31人が下痢や嘔吐などの症状を訴えました。

患者8人と、にぎり寿司の調理人3人の便からノロウイルスが検出され、食中毒と断定されました。

提供された寿司ネタは、ホタテやサワラ、サーモンなどであったとのことです。市はにぎり寿司を原因とする食中毒とし、居酒屋を1月9日から3日間の営業停止処分としました。

まとめ

O157とノロウイルスはどちらも食中毒の原因として、例年多くの発症報告がある病原菌です。

どちらも二次感染のリスクがあるうえに、O157については症状の重症化リスクがあるため、「牛肉や二枚貝を食べる際には十分に加熱する」などの食中毒を予防する対策を講じるのが大切です。

なお、細菌やウイルスによる食中毒に対しては、自分が感染しないための予防をすることだけでなく、感染してしまった場合の二次感染を防ぐ対策も大切になります。

株式会社食環境衛生研究所では、O157やノロウイルスなどの細菌・ウイルスの検査を行っております。無症状者や発症から回復へ向かっている人もお使いいただけますので、感染のおそれがある場合などにはご検討ください。