栄養成分分析 迅速・簡易法について①|近赤外線分光法と近赤外線

弊社では、2025年9月からカロリーアンサー【CA-Hi】という装置を用いた、栄養成分分析をスタートさせました。これは従来の栄養成分分析の簡易法ではありますが、低価格・短納期での対応が可能となっています。

今回から数回に分けて、カロリーアンサーに関わる内容についてお話したいと思います。

近赤外線分光法と近赤外線

カロリーアンサーは「近赤外線分光法」という手法を用いて測定を行っています。

近赤外線分光法は、「近赤外線」という人の目では見ることができない光の一種を照射して測定に利用しています。

近赤外線とは?

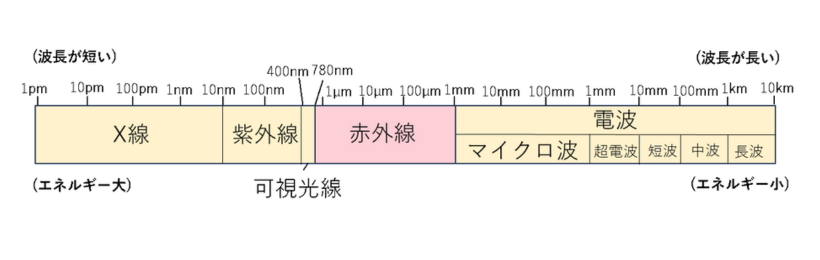

レントゲンで用いるX線やお肌の大敵である紫外線、私たちの目が色として認識する可視光線、そして赤外線や電子レンジに用いられるマイクロ波などの電波はどれも「電磁波」という同じ仲間です。

波長は波の山から山までの距離を指しますが、この波長が短い順に電磁波を並べると、X線・紫外線・可視光線・赤外線・電波となります。波のエネルギーは波長が長くなるほど小さくなります(図1)。

赤外線は可視光線よりも波長が長く、エネルギーが小さい光と言えます。

図1 光の波長域

赤外線はさらに近赤外線・中赤外線・遠赤外線の3種類にわけることができます(図2)。

近赤外線は一般的に780~2500 nmの電磁波を指します。

カロリーアンサーでは、1100~2200 nmの近赤外線領域の光を使用して測定を行っています。

図2 赤外線領域の波長域

光の反射・吸収・透過

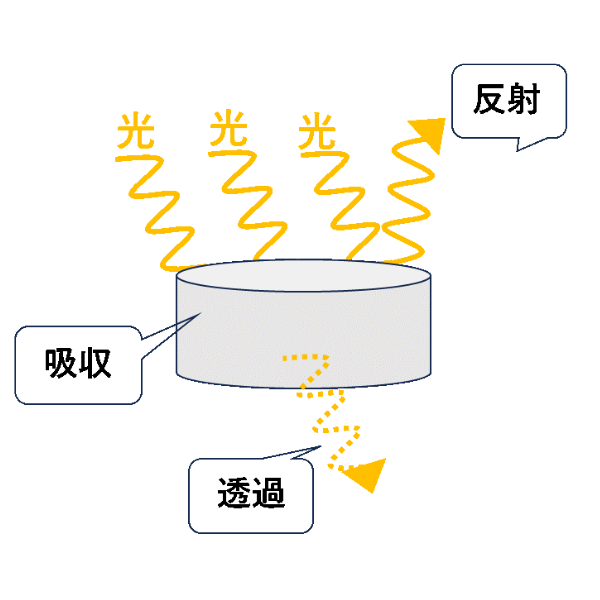

光は物体に当たると、物体から光が反射したり、物体へと吸収されたり、物体をすり抜けたりします(図3)。

図3 光の吸収・透過・反射のイメージ図

可視光線を例として挙げると、赤色のステンドグラスでは、白色光が入ると赤い光が出てきて私たちの目に映ります。

これは光がステンドグラスを透過する間に、赤(620~750 nm)以外の波長の光が吸収され、残った赤い光だけが透過して目に届くためです。

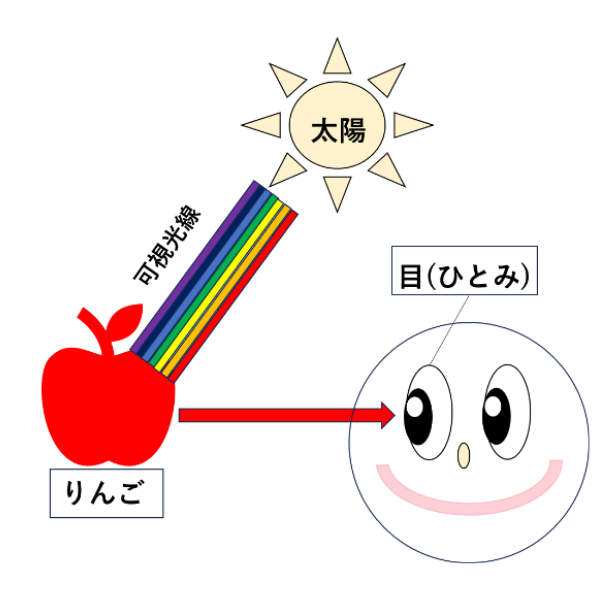

また、リンゴなど赤色の物体は赤以外の波長の光を吸収し、赤を反射してそれが目に届くため赤く見えます(図3)。

黒色の物体はどの波長の光も吸収するため、反射する光がなく、光が目に届かず黒く見えます。

白色の物体は当たった光を吸収せずに様々な方向に散らして反射するため、可視光線は吸収されずにほぼ全ての光が目に届くため白く見えます。

物質による挙動は波長によって異なる特性を持ちますが、光の反射、吸収、透過という物理現象自体は可視光線領域だけではなく、全ての波長領域で起こっています。

図4 光の見え方

近赤外線の特徴

近赤外線は可視光線よりも散乱しにくく、深部まで透過しやすい(透過性が高い)という特徴を持ちます。そのため、物体を壊さずに内部成分や状態を調べることが可能となります。また、分子の振動により吸収が起き、官能基に応じて特定の波長に吸収があるという特徴も持ちます。この特徴を利用して、栄養成分項目の定量では近赤外線が用いられています(詳細についてはコチラ)。

今回はカロリーアンサーの測定方法(近赤外線分光法)とそこで用いる光についてお話しました。

次回は近赤外線分光法の原理について、より詳しくお伝えしたいと思います。

栄養成分分析(簡易法)についてご興味をお持ちの方はこちらもぜひご参照下さい。

>>栄養成分表示(食品表示法対応)

近赤外線分光分析装置に関するコラム

>>栄養成分分析 迅速・簡易法について②|近赤外線分光法と吸収スペクトル

>>栄養成分分析 迅速・簡易法について③|どうして栄養成分の値がわかるのか