栄養成分分析 迅速・簡易法について③|どうして栄養成分の値がわかるのか

前回のコラムでは、近赤外線分光法の原理として、近赤外線の吸収についてお話しました。

今回は、実際にどうして栄養成分の値がわかるのか、についてお話したいと思います。

カロリーアンサーは近赤外線分光法を利用していますが、どうしてこの手法で色々な栄養成分を測定できるのでしょうか。

吸収スペクトルと栄養成分の関係性

前回のコラムでは、「吸収される近赤外線の波長は分子ごとに違うので、吸収スペクトルデータから吸収された赤外線情報を見ることで、その物体を構成する「分子」を特定することができる」とお話しました。

食品中の水分・脂質・たんぱく質なども分子から構成されており、これらの分子はO-H基、C-H基、N-H基等の官能基を持っています。

そして、前回のコラムの通り、近赤外線領域ではO-H基、C-H基、N-H基による固有の吸収が顕著に表れます。

表1 各成分の固有の吸収例

| 官能基 | 物質 |

|---|---|

| -OH | 水分、アルコール |

| -NH | たんぱく質 |

| -CH | 脂質 |

| -CH, -OH | デンプン、糖 |

このことから、近赤外線領域の光を照射することで、各栄養成分を構成している官能基特有の吸収スペクトルデータを得ることができます。

なぜ「定量」できるのか?

ではどうして吸収スペクトルデータから、「定量」ができるのでしょうか。

「定量」を行うにあたり、吸収スペクトルデータだけでは栄養成分の値を求めることはできません。

栄養成分の値を求めるためには、栄養成分の値が既知の試料のスペクトルデータから検量線作成する必要があります。そしてその検量線を用いることで、未知試料のスペクトルから成分を定量することができるようになります。

検量線を作成するには多数の測定データが必要となります。

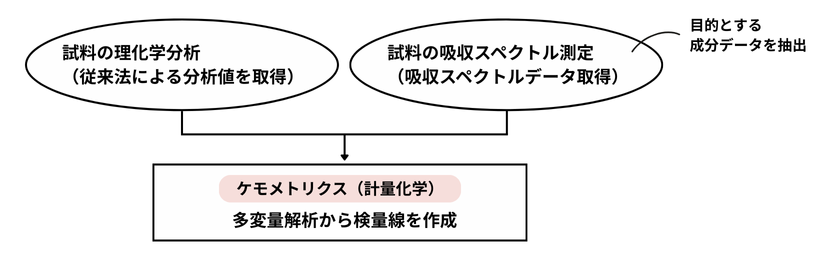

そのためにまず、試料の理化学分析を行い、従来法による分析値を取得します。

そして、同一試料の吸収スペクトルを測定し、吸収スペクトルデータを取得します。

吸収スペクトルデータは多数のピークが重なっている場合もあり、各波長でいくつかの情報が混在していることもあるため、これらのデータから目的とする情報を抽出します。

これらのデータから、ケモメトリクス(計量化学)の多変量解析を用いることで、既知試料のスペクトルと成分の含量を関連付け、成分に関する検量線を作成します(図1)。

図1 近赤外線分光法を用いた定量の流れ

そうすることで未知試料の吸収スペクトルを測定し、その吸光度を検量線に当てはめることで成分の定量が可能となります。

カロリーアンサー測定のしくみ

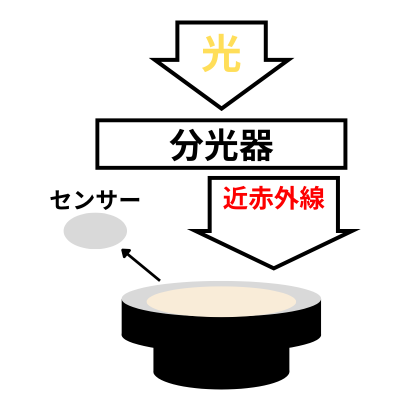

カロリーアンサーの測定のしくみは次のとおりです(図2)。

図2 カロリーアンサー測定図

まず、近赤外線成分を含む白色光線から分光器を用いて1100~2200 nmの波長域の単色光とし、それを連続的に抽出して測定試料に照射します。

そして試料内部を通過して乱反射した光を受光センサーで検出します。検出後、吸収スペクトルデータを解析ソフトで解析して数値を算出し、栄養成分値を割り出します。

このようにして、カロリーアンサーでは近赤外線分光法を用いた定量が可能となっています。

以上、3回に渡って近赤外線分光法の原理、カロリーアンサーの測定のしくみについてお話しました。

近赤外線分光法は従来法とは異なるものの、分析から得られた結果は栄養成分表示ラベルに記載することが可能です。

栄養成分分析(簡易法)についてご興味をお持ちの方はこちらもぜひご参照下さい。

>>栄養成分表示(食品表示法対応)

近赤外線分光分析装置に関するコラム

>>栄養成分分析 迅速・簡易法について①|近赤外線分光法と近赤外線

>>栄養成分分析 迅速・簡易法について②|近赤外線分光法と吸収スペクトル