ヒスタミン食中毒とは?原因食品から症状、予防法まで解説

「魚を食べたあとに顔が赤くなった」「舌がピリピリした」といった場合、ヒスタミン食中毒と呼ばれる、魚を原因とした食中毒の可能性があります。

ヒスタミン食中毒は、赤身魚に多く含まれる「ヒスチジン」というアミノ酸が、細菌の働きによって「ヒスタミン」という物質に変化し、その魚を食べることで起こります。見た目やにおいではわかりにくく、加熱してもヒスタミンは壊れないため、焼き魚や加工品でも発生することがあります。

ヒスタミン食中毒の症状や原因食品には、主に下記が挙げられます。

□ヒスタミン食中毒の症状や原因食品

| 主な原因食品 | ・マグロ ・カツオ ・サバ ・アジ ・イワシ ・サンマ ・ブリ など |

|---|---|

| 主な症状 | ・顔や首の紅潮 ・蕁麻疹(じんましん)やかゆみ ・頭痛・めまい ・動悸(どうき)・血圧低下 ・吐き気・腹痛・下痢 |

摂取から1時間以内にこうした症状が現れることが多く、見た目はアレルギー反応に似ているため「アレルギー様食中毒」とも呼ばれます。軽症で済む場合もありますが、体質や摂取量によっては重症化することもあるため注意が必要です。

ヒスタミン食中毒を防ぐには、ヒスタミンを作らせないための温度管理と鮮度の維持が最も重要です。魚を購入したらすぐに冷蔵・冷凍し、常温放置や再冷凍を避けるなどの管理が予防につながります。

当記事では、「ヒスタミン食中毒とは?」をテーマに、主な症状や原因食品、予防策について解説していきます。

目次

ヒスタミンとは?

ヒスタミンは、アミノ酸の一種であるヒスチジン(histidine)から生成される「生理活性アミン」です。人間や動物の体内では自然に作られており、神経伝達や免疫反応、胃酸の分泌などに関わる化学物質の1つです。

つまり、ヒスタミンは体を守るために働く成分であり、通常の量であれば健康に害を及ぼすものではありません。

一方で、ヒスチジンを多く含む食品が細菌の作用を受けると、体内と同じような化学反応が食品中でも起こり、ヒスタミンが大量に生成されることがあります。このときに生成されたヒスタミンは「外因性ヒスタミン」と呼ばれ、体内で適切に代謝されずに蓄積すると、体にさまざまな影響を及ぼすことがあります。

この現象が、のちに「ヒスタミン食中毒」として問題になるのです。

さらにヒスタミンは、熱に強く加熱しても壊れにくい性質を持っています。そのため、一度食品中にヒスタミンが生成されてしまうと、調理や再加熱をしても分解できません。この特徴が、通常の細菌やウイルスによる食中毒と大きく異なる点です。

このようにヒスタミンは、体の中では必要な働きを持つ一方で、食品中で異常に増えると有害にもなり得る特性を持つ物質です。

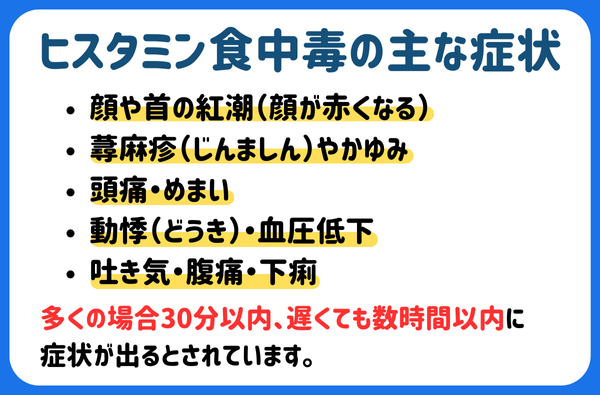

ヒスタミン食中毒の主な症状

ヒスタミン食中毒は、食品中に蓄積したヒスタミンを摂取することで、短時間のうちにアレルギーに似た症状が現れるのが特徴です。摂取後の発症は早く、多くの場合30分以内、遅くても数時間以内に症状が出るとされています。

ヒスタミン食中毒の主な症状としては、下記が挙げられます。

- 顔や首の紅潮(顔が赤くなる)

- 蕁麻疹(じんましん)やかゆみ

- 頭痛・めまい

- 動悸(どうき)・血圧低下

- 吐き気・腹痛・下痢

これらは、体内に取り込まれたヒスタミンが血管を拡張させたり、神経を刺激したりする作用によって起こります。そのため、顔や耳が熱くなったり、皮膚に赤みや発疹が出たりといった反応が見られるケースが多いです。

症状の程度は、摂取したヒスタミンの量や個人の代謝能力によって異なります。

体内でヒスタミンを分解する酵素が少ない人では、少量の摂取でも強い症状を引き起こすことがあります。一方、健康な成人であっても、ヒスタミンを多量に含む食品を一度に食べた場合は発症するおそれがあります。

ほとんどの場合は数時間で症状が落ち着き、後遺症を残すことはありません。しかし、高齢者や乳幼児、持病のある方、体力が低下している方では、症状が強く出ることもあります。まれに血圧低下や呼吸困難などの重い反応を伴うケースもあるため、注意が必要です。

ヒスタミン食中毒は比較的軽症で済むことが多いものの、体質や摂取量によって重症化するおそれがある食中毒です。ヒスタミン食中毒の症状が出た場合は、安静を保ちつつ速やかに医療機関を受診し、食べた食品や時間を伝えるようにしましょう。

ヒスタミン食中毒と食物アレルギーの違い

ヒスタミン食中毒と食物アレルギーは、見た目の症状が似ており混同されやすいです。どちらも「皮膚のかゆみ」「蕁麻疹(じんましん)」「顔の赤み」などの症状がみられますが、原因となる仕組みはまったく異なります。

ヒスタミン食中毒と食物アレルギーの主な違いは、免疫反応が関わるかどうかです。

ヒスタミン食中毒は、アレルギー体質に関係なく、鮮度の悪い魚などに含まれるヒスタミンを直接摂取することで発症します。発疹やかゆみなど、見た目はアレルギーに似た症状が出ますが、体の免疫反応が原因ではありません。

一方、食物アレルギーは、食品中のタンパク質に対する免疫反応によって引き起こされます。

| ヒスタミン食中毒 | 食物アレルギー | |

|---|---|---|

| 原因 | 食品中のヒスタミンを直接摂取すること | 食品タンパク質に対する免疫反応 |

| 体への影響 | 免疫反応は関与しない(化学的刺激) | 免疫系が特定のタンパク質を異物と認識し、アレルギー物質を放出する |

| 発症する人 | アレルギー体質に関係なく、誰にでも起こり得る | アレルギー体質の人に多い |

| 特徴 | マグロ・カツオなどの赤身魚が原因となりやすく、加熱してもヒスタミンは分解されない | アレルゲンとなるタンパク質が原因で、原因食品を避ければ発症しない |

見た目の症状が似ているため「魚を食べて蕁麻疹が出た=魚アレルギー」と考える方もいるかもしれませんが、ヒスタミン食中毒の場合は、鮮度や保存状態に問題がある魚を食べたことが原因であり、必ずしも魚そのものにアレルギーがあるわけではありません。

つまり、ヒスタミン食中毒は、体質ではなく食品の状態によって起こるものです。

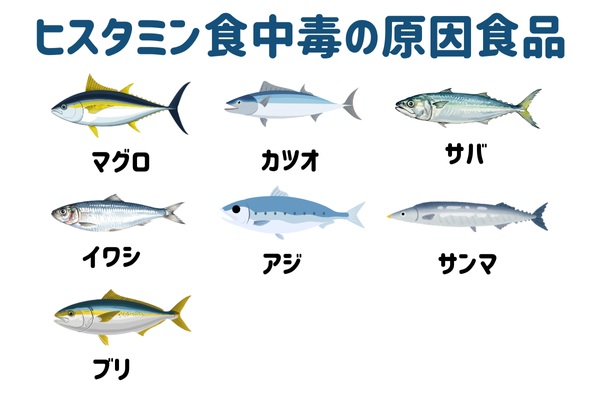

ヒスタミン食中毒の原因食品

ヒスタミン食中毒は、ヒスチジンというアミノ酸を多く含む魚介類が原因となって発生します。

ヒスチジンは魚の筋肉中に多く含まれており、保存状態が悪くなると細菌の働きによって「ヒスタミン」に変化します。ヒスタミンは目に見えず、臭いや味もほとんど変わらないため、見た目で判断できない特徴があり、赤身魚や青魚といった魚種で発生しやすいです。

ヒスチジン食中毒の原因食品になりやすい魚としては、下記が挙げられます。

- マグロ

- カツオ

- サバ

- アジ

- イワシ

- サンマ

- ブリ

これらの魚を常温で放置したり、冷却が遅れたりするだけで、数時間のうちにヒスタミン濃度が上昇することがあります。ヒスタミンは加熱しても壊れないため、調理後でも食中毒の原因になる点に注意が必要です。

なお、魚以外でも、チーズや発酵食品、ハム、ワインなどにヒスタミンが含まれていることがあります。これは、発酵の過程で微量のヒスタミンが生成されるためですが、通常の摂取量では中毒を起こすほどの濃度ではありません。

ただし、アルコールを代謝しにくい体質などヒスタミン分解酵素の働きが弱い場合には、これらの食品でも顔の赤みや頭痛などの症状が出ることがあります。

ヒスタミン食中毒の発生事例

富山県南砺市で発生した事例

2025年9月11日、富山県南砺市の小中学校で提供されたブリの幼魚「フクラギ」を食べた生徒ら105人が、唇の腫れなどの症状を訴えました。

フクラギから高濃度のヒスタミンが検出され、ヒスタミン食中毒と断定されました。

入院した人はおらず、全員快方に向かっているということです。県はフクラギの流通経路をさかのぼるなどして原因究明にあたっています。

長野県白馬村で発生した事例

2024年12月4日、長野県白馬村の村立小中学校3校の給食で提供されたカジキのフライから、ヒスタミンが検出されたことが判明しました。カジキを食べた児童が、発疹や頭痛などのアレルギー反応に似た症状を訴えたとのことです。

給食で提供されたカジキからはヒスタミンが検出され、ヒスタミンを原因とする食中毒と断定されました。カジキのフライは村学校給食センターが調理したもので、症状を訴えた児童らは全員が快方に向かっているとのことです。

大阪府大阪市内で発生した事例

2024年11月14日、大阪府大阪市内の小学校給食で提供された「なまりぶしのしょうが煮」を食べた生徒と教員の計39人が、唇の腫れや赤み、のどの違和感、息苦しさなどの体調不良を訴えました。

調査の結果、なまりぶしのしょうが煮から、高濃度のヒスタミンが検出されたとのことです。教育委員会は「なまりぶしのしょうが煮」に入っているカツオが原因とみています。

ヒスタミン食中毒を防ぐための予防法

ヒスタミン食中毒の最大の特徴は、一度できたヒスタミンは加熱しても壊れない点です。つまり、ヒスタミン食中毒を防ぐためには、ヒスタミンを作らせないことが何よりも重要です。

ヒスタミンは、魚の筋肉中に含まれるアミノ酸であるヒスチジンが細菌の働きによって変化することで生成されます。この細菌は温度が高いほど活発に増えるため、魚が死んだ瞬間から食べる直前まで、どの段階でも温度管理を怠るとヒスタミンが作られてしまいます。

そのため、原料の段階から調理・流通・喫食に至るまで一貫した温度管理が基本的な対策になります。

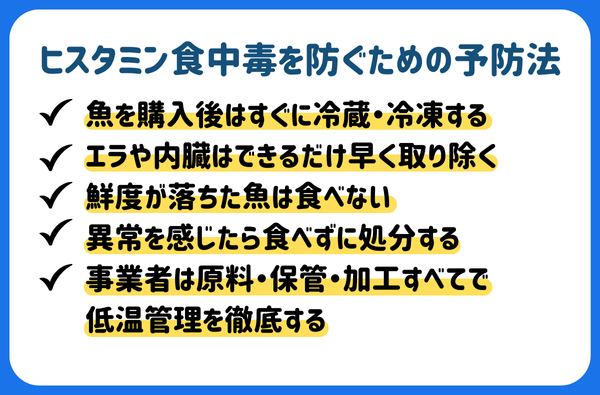

ヒスタミン食中毒を防ぐための予防法としては、具体的に下記などが挙げられます。

- 魚を購入後はすぐに冷蔵・冷凍する

- エラや内臓はできるだけ早く取り除く

- 鮮度が落ちた魚は食べない

- 異常を感じたら食べずに処分する

- 事業者は原料・保管・加工すべてで低温管理を徹底する

魚を購入後はすぐに冷蔵・冷凍する

ヒスタミンは、細菌が20度〜30度前後で活発に働くと急速に生成されます。一方、10℃以下ではその働きが大幅に抑えられるため、冷やすことが最も効果的な予防法です。

魚を購入したら、袋のまま放置せず、すぐに冷蔵庫または冷凍庫に入れましょう。とくに夏場の買い物では、保冷バッグや保冷剤を持参するなど、持ち帰り時間の温度上昇を防ぐ工夫も大切です。

また、冷蔵していても長期間保存すると少しずつヒスタミンが増えるため、できるだけ早めに食べきるようにしましょう。業務用の場合は、原料の受け取りから調理・保管・輸送に至るまで温度記録を取ることでリスク管理がしやすくなります。

エラや内臓はできるだけ早く取り除く

ヒスタミンを作る細菌は、魚のエラや消化管の中に多く存在します。魚が死ぬと、これらの部位から細菌が筋肉(可食部分)に移り、ヒスチジンをヒスタミンへ変化させてしまいます。

そのため、購入後や釣り上げた直後に内臓を除去することも極めて重要です。

家庭では、キッチンで下処理を行う際に、内臓を取り除いたらすぐに流水で洗い、清潔な布で水分を拭き取るようにしましょう。釣りをする場合も、現場で血抜き・内臓除去・氷漬けを行うことで、ヒスタミン生成のリスクを減らせます。

また、内臓やエラを処理した後は、包丁・まな板を必ず洗浄・消毒してください。エラ部分の細菌が他の魚や食品に付着すると、交差汚染によって別の魚でもヒスタミンが生成される可能性があります。

鮮度が落ちた魚は食べない

鮮度が低下した魚ほど、ヒスタミンが多く生成されています。外見や臭いに少しでも違和感がある場合は、加熱調理をしても安全ではありません。

鮮度が落ちた魚の見分け方として、以下のような特徴があります。

- 身が柔らかく、押すとへこんだまま戻らない

- 目が濁っている、またはくぼんでいる

- 酸っぱい臭いやアンモニア臭がする

- 血合いの部分が黒ずんでいる

これらの状態は、すでにヒスタミンが生成され始めているサインです。「もったいないから火を通せば大丈夫」と考えるのは危険で、迷ったら食べずに廃棄することも必要です。

異常を感じたら食べずに処分する

ヒスタミンを多く含む食品を口にすると、舌や唇にピリピリとした刺激を感じることがあります。これは、ヒスタミンによる神経刺激の初期反応と考えられています。

このような違和感を感じた場合は、すぐに食べるのをやめ、飲み込まずに吐き出すようにしてください。

また、摂取後に顔が赤くなったり、じんましんや頭痛、吐き気などが出た場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。ヒスタミン食中毒は軽症でも放置せず、食べた時間や食品名を伝えることで適切な処置が受けられます。

事業者は原料・保管・加工すべてで低温管理を徹底する

給食施設や飲食店では、大量調理中の温度上昇や仕入れ時点での鮮度劣化が原因で集団食中毒が発生している事例があります。そのため、事業者は消費者よりもさらに厳密な管理が求められます。

- 原料は信頼できる仕入れ業者から調達する

- 解凍・加工時も低温を維持し、長時間の常温放置を避ける

- 鮮度が落ちた原料は使用せず、異臭・変色があるものは破棄する

- 10℃以下でも長期間保管しない

- 冷蔵庫の温度を定期的に確認・記録する

とくに学校給食や高齢者施設では、体の代謝能力が低い人が多いため、少量のヒスタミンでも症状が強く出る可能性があります。「冷蔵しているから安全」と思わず、短期間で使い切ることが最大の予防策です。

まとめ

ヒスタミン食中毒は、魚などの食品中で細菌が作り出した「ヒスタミン」を摂取することで起こる食中毒です。見た目や臭いに変化がほとんどないため気づきにくく、発疹や顔の赤みなどアレルギーに似た症状を引き起こします。

一度生成されたヒスタミンは加熱しても壊れないため、作らせないことが予防策になります。

そのためには、魚を購入後すぐに冷蔵・冷凍する、エラや内臓を早めに取り除く、鮮度が落ちた魚は食べないといった基本的な管理が欠かせません。また、調理器具を清潔に保ち、冷蔵庫の温度を一定に維持することも大切です。

とくに夏場は短時間でもヒスタミンが増えやすいため、温度管理を徹底し、できるだけ早く食べきることが重要です。

ヒスタミン食中毒は、正しい知識と日常のちょっとした注意で防ぐことができます。「加熱すれば安心」ではなく、「冷やして守る」という意識を持ち、鮮度の良い安全な魚を安心して楽しめるよう心がけましょう。