カリウムが多い食べ物は?1日の摂取量目安や効果的に摂取する方法も解説

カリウムは、体内の水分や塩分のバランスを整える重要なミネラルのひとつです。血圧を安定させたり、筋肉や神経の働きをサポートしたりと、健康維持に欠かせない役割を担っています。

カリウムを多く含む食べ物の例としては、下記が挙げられます。

| 具体例 | |

|---|---|

| 野菜類 | ・ほうれん草 ・小松菜 ・サツマイモ ・枝豆 など |

| 果物類 | ・アボカド ・バナナ ・メロン ・キウイ など |

| 魚介類 | ・カツオ ・マグロ ・ブリ ・鮭 など |

| 肉類 | ・豚ヒレ肉 ・牛もも肉(赤身) ・鶏むね肉 など |

| 海藻類 | ・わかめ ・ひじき ・昆布 など |

| 豆類 | ・大豆 ・納豆 ・アーモンド など |

ただし、カリウムは摂りすぎても摂らなすぎても体に負担をかける栄養素です。成人では、男性でおよそ2,500mg、女性で2,000mg程度が1日のカリウム摂取量の目安とされています。

一方で、腎臓の機能が低下している人や透析治療を受けている人は、体内のカリウムを排出しにくくなるため、摂取量に注意が必要です。

つまり、カリウムは「不足しないように意識しつつ、摂りすぎない工夫をする」ことが大切です。生鮮食品を中心に、多様な食材から無理なく取り入れることが健康維持への近道といえるでしょう。

当記事では、カリウムを多く含む食べ物の一覧や1日の摂取目安量、効果的な摂取方法などを解説していきます。

目次

カリウムを多く含む食べ物の一覧

カリウムは、体内の水分やナトリウムのバランスを調整する重要なミネラルです。

とくに野菜・果物・豆類などの植物性食品に多く含まれますが、肉や魚などの動物性食品にもカリウムは含まれており、水溶性のため調理や保存の方法で実際の摂取量は大きく変化します。

ここでは、下記の食品群ごとにカリウムを多く含む代表的な食材を紹介していきます。

- 野菜類

- 果物類

- 魚介類

- 肉類

- 海藻類

- 豆類

野菜

野菜はカリウムが多く含まれており、とくに根菜類・いも類・緑黄色野菜に豊富です。カリウムが多い野菜類としては、下記が挙げられます。

| 食品名 | カリウム含有量(100gあたり) | カリウムを効率よく摂取するポイント |

|---|---|---|

| ほうれん草(生) | 約690mg | 茹でるとカリウムが水に溶けて失われる。炒め物やスープにして汁ごと食べるのが良い |

| 小松菜 | 約500mg | ゆで汁にもカリウムが残るため、味噌汁やスープにして汁まで飲むのが効果的。 |

| サツマイモ | 約470mg | 水に触れると栄養が逃げるので、皮ごと蒸すかレンジで加熱するのがよい。 |

| 枝豆(茹で) | 約490mg | ゆで汁にカリウムが出るので、スープなどに再利用するとムダなく摂れる。 |

| かぼちゃ | 約450mg | 煮汁にもカリウムが含まれるので、スープやポタージュにするのがおすすめ。 |

| ジャガイモ | 約410mg | ゆでるよりも蒸したり焼いたりして、水に浸けない調理がよい。 |

野菜のカリウムは水に溶けやすいため、ゆでこぼしや水さらしで30%〜60%失われることがあります。そのため、カリウムの摂取を増やしたい場合はスープ・味噌汁・煮込み料理など汁ごと食べる調理がよいでしょう。

反対に、カリウムを制限する必要がある場合は、茹でて水にさらすことで含有量を減らせます。

果物類

生で食べられる果物類は、カリウムの損失が少ない食品群です。とくにアボカド・バナナ・メロンなどは含有量が高く、むくみ対策や血圧調整に効果的です。

カリウムが多い果物類としては、下記が挙げられます。

| 食品名 | カリウム含有量(100gあたり) | カリウムを効率よく摂取するポイント |

|---|---|---|

| アボカド | 約590mg〜720mg | 加熱すると栄養が失われるため、生のままサラダやディップで食べるのがよい |

| バナナ | 約360mg | 皮をむくだけでそのままカリウムを摂れるため、おやつ代わりに食べるだけでもよい |

| メロン | 約340mg | 水分と一緒にカリウムを補給できる。冷やしてそのまま食べるのがよい |

| キウイ | 約290mg | ビタミンCと一緒に吸収されやすい。皮近くまで食べると栄養を逃しづらい |

果物はカリウムに加えてビタミンや水分も多く、体の水分バランスを整える働きが期待できます。そのため、塩分の摂りすぎによるむくみ対策にも役立つと考えられています。

ただし、果物は果糖も多く含まれるため、1日200〜300gを目安にバランスよく摂取することが大切です。

魚介類

魚介類は動物性食品の中でも比較的カリウムが多い食品群です。赤身魚や青魚に多く含まれ、加熱しても比較的残りやすいのが特徴です。

カリウムが多い魚介類としては、下記が挙げられます。

| 食品名 | カリウム含有量(100gあたり) | カリウムを効率よく摂取するポイント |

|---|---|---|

| カツオ(生) | 約430mg | 焼いても栄養が残るため、たたきや刺身で食べるのがよい |

| マグロ(赤身) | 約420mg | 刺身など生食で摂ると栄養を損ないづらい |

| ブリ | 約380mg | 煮汁にもカリウムが出るため、ぶり大根など汁ごと食べる料理のがよい |

| 鮭 | 約350mg | ホイル焼きや蒸し焼きにすると栄養を逃がさずうま味も保てる |

| いわし(生) | 約270mg | 圧力調理で骨ごと食べると、他のミネラルもまとめて摂取できる |

| あさり(ゆで) | 約320mg | 味噌汁や酒蒸しなどスープごと飲むのがよい |

魚介類のカリウムは熱に強く、水分に弱い傾向があります。そのため、カリウムを多く摂取するには、焼き調理やホイル蒸しのように、水に触れさせない加熱が理想的です。

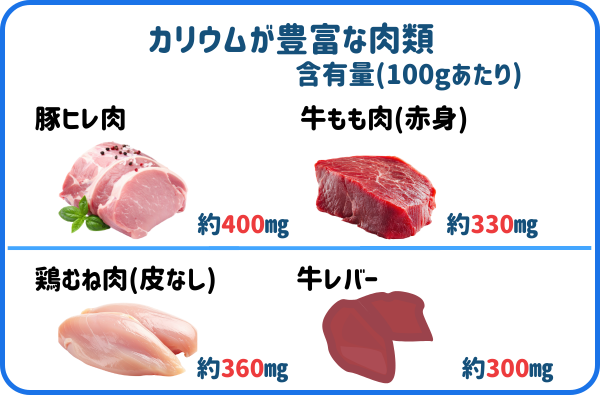

肉類

肉類にもカリウムは含まれており、筋肉や神経の働きを維持するうえで欠かせない栄養素です。とくに赤身肉やヒレ肉など、脂肪分の少ない部位に比較的多く含まれます。

カリウムが多い肉類としては、下記が挙げられます。

| 食品名 | カリウム含有量(100gあたり) | カリウムを効率よく摂取するポイント |

|---|---|---|

| 豚ヒレ肉 | 約400mg | 加熱しすぎると水分と一緒に栄養が流れるため、蒸し焼きなどで加熱を控えめにすると残りやすい |

| 牛もも肉(赤身) | 約330mg | 短時間のグリルやステーキで焼きすぎずに仕上げるとカリウムを保ちやすい |

| 鶏むね肉(皮なし) | 約360mg | ゆで汁にカリウムが出るため、スープや煮込みにして汁ごと食べるのがよい |

| 牛レバー | 約300mg | 栄養が豊富だが、食中毒のリスクを抑えるためにも中心までしっかり加熱することが必要 短時間で火を通す「ソテー」など、加熱しすぎず安全に仕上げる方法がよい |

肉類のカリウムは比較的熱に強い一方で、水分とともに流れ出やすい特徴があります。そのため、カリウムを多く摂取するには、焼く・蒸すなどの水を使わない加熱が効果的です。

また、塩漬けやハムなどの加工肉はナトリウムが多いため、カリウムのバランスを崩す原因にもなります。できるだけ生肉から調理するのがおすすめです。

海藻類

海藻はごく少量でもカリウムを多く含む食品です。乾燥品では栄養が凝縮されており、戻し方や煮汁の扱いで摂取量が変わります。

カリウムが多い海藻類としては、下記が挙げられます。

| 食品名 | カリウム含有量(100gあたり) | カリウムを効率よく摂取するポイント |

|---|---|---|

| 乾燥わかめ | 約7,300mg | 戻し汁に栄養が出るため、汁ごと使うとさらに摂取できる |

| 乾燥ひじき | 約6,400mg | 熱湯ではなく常温の水で戻すとカリウムが残りやすい |

| 乾燥昆布 | 約5,100mg | 出汁を最後まで使うことで、溶け出したカリウムを摂れる |

| 焼きのり | 約2,400mg | そのまま食べるとムダなく摂取できる |

海藻は高カリウム食品の代表格であり、少量でも摂取量を大きく補える点が特徴です。ただし、塩蔵わかめや佃煮などの加工品はナトリウムが多いため、控えめにしましょう。

豆類

豆類やナッツ類はカリウムだけでなく、マグネシウムや食物繊維も豊富で、健康維持に役立ちます。

カリウムが多い豆類としては、下記が挙げられます。

| 食品名 | カリウム含有量(100gあたり) | カリウムを効率よく摂取するポイント |

|---|---|---|

| 大豆(蒸し) | 約810mg | 水を使って煮るとカリウムが流れ出すため、蒸して加熱することで栄養をしっかり残せる |

| 納豆 | 約660mg | 加熱せずそのまま食べることで、カリウムをほとんど損なわずに摂取できる |

| アーモンド | 約760mg | 油で揚げず、素焼きタイプを選ぶと酸化を防いで吸収率が高い |

| 豆腐(木綿) | 約110mg | 水切りや加熱で減るため、冷ややっこなど生で食べるのがよい |

豆類は水に浸ける・煮る工程でカリウムが減少します。摂取量を増やしたい場合は煮汁を捨てない料理、逆に制限が必要な場合はゆでこぼしてから調理するなど調整が可能です。

カリウムの働き・効果

カリウムは、体内の水分や塩分のバランスを調整するミネラルの一種です。ナトリウム(塩分)と対になって作用し、血圧の安定や筋肉・神経の正常な働きを支える重要な役割を担っています。

以下の表に、主なカリウムの働き・期待される効果をまとめました。

| 働きの種類 | 主な作用 | 期待される効果・役割 |

|---|---|---|

| 血圧の調整 | ナトリウムを尿と一緒に排出し、血圧上昇を防ぐ | 高血圧予防・塩分過多対策 |

| 水分バランスの維持 | 細胞内外の水分量を一定に保つ | むくみの軽減、水分代謝のサポート |

| 筋肉・神経の働き | 筋肉の収縮や神経伝達をサポート | けいれん防止、だるさ・脱力感の軽減 |

| エネルギー代謝の補助 | 細胞の働きを支え、体調を維持 | 疲れにくい体づくりに寄与 |

| 心臓・細胞の機能維持 | 心拍リズムや細胞の電位バランスを保つ | 心臓のリズム維持・不整脈予防 |

カリウムはナトリウムとのバランスを取ることで健康維持に欠かせない役割を果たしています。塩分を多く摂る日本の食生活では、カリウムをしっかり摂ることが血圧管理や水分代謝の正常化につながると考えられています。

また、カリウムは筋肉を動かす神経伝達にも関与しており、不足すると足がつりやすくなる・体がだるいといった不調が起こることがあります。一方で、腎臓の働きが弱い場合はカリウムを排出できず、高カリウム血症を招くこともあるため注意が必要です。

つまり、カリウムは多くても少なくてもよくないバランスが大切な栄養素です。日々の食事で野菜・果物・豆類・海藻類をバランスよく摂取することが、カリウムの働きを十分に活かすポイントです。

カリウムの摂りすぎにも注意

カリウムは体の水分や塩分のバランスを整えるうえで欠かせない栄養素ですが、過剰に摂取すると健康に影響を及ぼすことがあります。

通常、健康な人であれば、余分なカリウムは腎臓でろ過されて尿として体外に排出されます。そのため、一般的な食事でカリウムを摂りすぎる心配はほとんどありません。

しかし、腎臓の機能が低下している人や、特定の薬を服用している人では、体の外にカリウムをうまく排出できず、血液中にカリウムが溜まりやすくなります。この状態を「高カリウム血症」といい、血中のカリウム濃度が上がることで、手足のしびれや脱力感、不整脈などを引き起こすおそれがあります。

重度になると心臓の拍動に影響を与えることもあるため、注意が必要です。

カリウムの制限が必要な人は、調理方法や食材選びを工夫することで摂取量を抑えられます。

たとえば、野菜やいも類はゆでてから水にさらすとカリウムが水に溶け出すため、

摂取量を減らすことができます。また、果物や果汁飲料にはカリウムが多く含まれるものがあるため、量を控えめにし、1日1〜2品程度に抑えることが望ましいとされています。

このように、カリウムは不足しても摂りすぎても問題になる栄養素です。健康な人にとっては、野菜や果物をバランスよく摂ることで自然に適量を確保できますが、腎臓に負担がある人や持病を抱える場合は医療機関で血液検査を受け、専門家の指導に従うことが大切です。

カリウムは1日にどれだけ摂取するべき?

カリウムは、摂りすぎても摂らなすぎても体に影響が出やすいミネラルです。体内で作ることができないため、毎日の食事から継続的に摂取することが大切ですが、腎臓の働きが弱い人では過剰摂取のリスクもあるため、適量を意識することが健康維持のポイントです。

厚生労働省が公表する「 日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、年齢や性別ごとに健康維持のための1日あたりのカリウム摂取目標量が定められています。

| 1日あたりの摂取量の目安 | |

|---|---|

| 成人・高齢者 | 男性:2,500mg 女性:2,000mg |

| 小児 | 年齢ごとの体重比と成長因子をもとに推定 |

| 乳児 | 0~5か月児:400mg 6~11ヶ月児:700mg |

| 妊婦 | 2,000mg |

| 授乳婦 | 2,000mg |

成人の場合、男性でおよそ2,500mg、女性で2,000mg程度が目安です。ただし、日本人の平均摂取量はこれらの目標値を下回っており、特に野菜や果物をあまり食べない人では不足しがちとされています。塩分の多い食事をとる人や外食が多い人ほど、カリウムをしっかり摂ることが大切です。

カリウムをしっかり摂取するには、1日あたり 野菜350g・果物200g を目安に、食事に取り入れると自然に必要量に近づけます。

たとえば、「朝食は果物と野菜入りスープ」「昼食はサラダや味噌汁を添える」「夕食は豆腐・海藻・根菜の煮物」などの工夫が有効です。

なお、腎臓の働きが低下している人や透析治療中の人では、体内のカリウムが排出されにくくなるため、摂りすぎに注意が必要です。このような場合は医師や管理栄養士の指導に従い摂取量を調整しましょう。

カリウムを効果的かつバランスよく摂取する方法

カリウムは健康維持に欠かせない栄養素ですが、摂り方次第で実際に吸収できる量が変わるミネラルです。過剰や不足を防ぎながら効率的に摂るには、調理方法や食材の選び方に工夫が必要です。

ここでは、日常の食事の中でカリウムを効果的かつバランスよく取り入れるための方法を紹介します。

- カリウムが失われないように調理方法を工夫する

- 野菜・果物・豆類をバランスよく取り入れる

- 加工・精製食品を控えて自然のままの食材を選ぶ

なお、カリウムは塩分(ナトリウム)の排出を助ける働きがあるため、塩分の多い食事をとるときほど意識して摂取することが望ましいとされています。一方で、サプリメントを安易に利用すると、腎機能が低下している人などでは過剰摂取のリスクが高まる場合があります。

基本的には、食事から自然に摂ることを第一にし、必要に応じて医師や管理栄養士の指導を受けながら調整するのが安心です。

カリウムが失われないように調理方法を工夫する

カリウムは水に溶けやすい性質をもつため、調理の仕方によって摂取できる量が大きく変わります。

たとえば、ほうれん草やジャガイモなどを茹でた場合、ゆで汁にカリウムが流れ出てしまうことがあります。そのため、次のような方法を意識するとよいでしょう。

- 水を使わない「蒸す」「炒める」「電子レンジ加熱」を活用する

- 「味噌汁」「スープ」など汁ごと食べられる調理にする

- 下茹でが必要な場合は、ゆで汁もスープなどに再利用する

このような調理法を取り入れることで、カリウムを余すことなく摂ることができます。

野菜・果物・豆類をバランスよく取り入れる

カリウムは野菜や果物、豆類、海藻、魚介類など、さまざまな食品に含まれています。特定の食材に偏るのではなく、食事全体のバランスで摂る意識が大切です。

具体的な方法としては、下記が挙げられます。

- サラダだけでなく、温野菜・豆腐・海藻を組み合わせる

- 果物は1種類に絞らず、季節の果物を少量ずつ取り入れる

- ご飯・味噌汁・主菜・副菜のそれぞれにカリウム源を散らす

このように、一食で多種類の食材を少しずつ摂ることで、摂取量の偏りを防ぎ、吸収のバランスを保ちやすくなります。また、果物や豆類には食物繊維も多く含まれるため、腸内環境の改善や水分バランスの調整にも期待できます。

加工・精製食品を控えて自然のままの食材を選ぶ

カリウムは加工や精製の過程で失われやすい栄養素です。そのため、なるべく自然に近い食品を選ぶことが、バランスよく摂取するうえで重要です。

具体的な方法としては、下記が挙げられます。

- 白米よりも玄米や雑穀米を取り入れる

- 加工肉やレトルト食品ではなく、新鮮な魚・肉・野菜を中心にする

- サラダや蒸し野菜など、素材の味を活かす調理を心がける

こうした食材の選び方を意識することで、カリウムだけでなく他のミネラルや食物繊維もバランスよく摂ることができます。

まとめ

カリウムは、体内の水分や塩分のバランスを整え、筋肉や神経の働きを支える重要なミネラルです。しかし、摂りすぎても摂らなすぎても体に影響を及ぼすため、日々の食事で適量を意識することが大切です。

成人では、男性でおよそ2,500mg、女性で2,000mg程度が1日のカリウム摂取量の目安です。野菜・果物・豆類・海藻類など、自然の食材を中心に摂ることで、無理なく必要量に近づけられます。

また、調理法を工夫することで、食材に含まれるカリウムを効率よく体に取り入れられます。とくに水に溶けやすい性質があるため、蒸す・炒める・汁ごと食べるといった方法を意識するとよいでしょう。

一方で、腎臓の機能が低下している人や、特定の薬を服用している人は、カリウムを排出しづらくなることがあります。こういった場合には、医師や管理栄養士の指導のもとで摂取量を調整することが重要です。

カリウムは、体の調子を整えるミネラルです。食事の中で自然に摂取しながら、不足にも過剰にもならないちょうどよい摂り方を心がけましょう。

栄養成分分析は食環境衛生研究所へ

食環境衛生研究所では、公定法および近赤外線分光法 (簡易法) での栄養成分分析を行っております。

「カリウム」個別での検査も可能です。

お気軽にご依頼、ご相談ください。