アレルゲン28品目とは?表示が必要な原材料を一覧で紹介

普段口にする食品には、知らず知らずのうちにアレルギーの原因となる成分が含まれていることがあります。そのリスクを防ぐために定められているのが、「アレルゲン28品目」の表示です。

アレルゲン28品目とは、食品表示法に基づいて表示が求められるアレルギー物質の対象食品を指します。

このうち、表示が義務付けられているのは「特定原材料」と分類された8品目で、表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」と分類された20品目を合わせて28品目となります。

| 区分 | 対象品目 |

|---|---|

| 特定原材料(義務表示8品目) | 卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生(ピーナッツ)、くるみ |

| 特定原材料に準ずるもの(推奨表示20品目) | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるまえび、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ごま |

特定原材料の8品目はアレルギー発症件数が多く、重篤化しやすいことから、すべての加工食品などにおいて法的に表示が義務付けられています。

一方で、特定原材料に準ずるものの20品目は、表示が義務化されていませんが、アレルギー発症例が報告されているため、可能な限り表示するように消費者庁が事業者へ推奨しています。

この記事では、アレルゲン28品目の一覧と表示ルール、事業者・消費者それぞれの立場で注意すべきポイントを解説していきます。

目次

アレルゲン28品目とは?

アレルゲン28品目とは、「食品表示法」で定められた、アレルギー表示の対象となる28種類の食品のことです。

これらは、食品に含まれるアレルギーの原因物質(アレルゲン)のうち、表示が義務づけられているものと表示が推奨されているものを合わせたものを指します。

つまり、アレルゲン28品目は、「表示義務がある8品目」と「表示が推奨されている20品目」を合わせた、国が定めるアレルギー表示の基準リストといえます。

この28品目は、発症頻度や症状の重さなどの科学的根拠をもとに、下記の2区分で構成されています。

| 概要 | |

|---|---|

| 特定原材料(8品目) | 発症例が多く重篤化しやすいため、表示が法令で義務づけられている食品 |

| 特定原材料に準ずるもの(20品目) | 発症例はあるものの重症化の頻度が比較的低く、表示が推奨されている食品 |

食物アレルギーは、体が特定の食品中のたんぱく質を異物と誤認し、過剰に反応してしまうことで起こります。ごく微量の摂取でも症状が現れることがあり、重い場合にはアナフィラキシー(全身の急性反応)を引き起こすこともあります。

とくに加工食品や外食では、原材料を直接確認できないケースが多く、「何が含まれているのか」を明示することが安全の確保につながります。

このような社会的な背景を受け、2015年に施行された「食品表示法」では、これまで複数の法律で別々に定められていた表示ルールがひとつにまとめられ、統一的な基準として整理されました。

その中でアレルゲンを表示する制度も法的に整備され、食品に含まれるアレルギー物質を誰でも確認できる仕組みが確立されたのです。

アレルゲン表示は、単なる注意喚起ではなく、食品を安心して利用するための社会的な安全基準といえます。そのため、アレルゲン28品目は、食品を「作る側」と「選ぶ側」の両方が共通して意識すべき、命を守るためのルールといえます。

アレルゲン28品目の一覧表

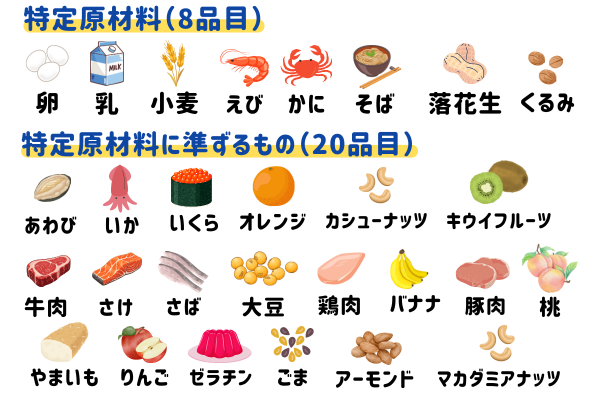

アレルゲン28品目は、「表示義務がある特定原材料(8品目)」と、「表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの(20品目)」に分かれています。これは、アレルギーの発症頻度や症状の重さなどをもとに、消費者庁が定めています。

表示義務がある8品目と表示が推奨されている20品目をそれぞれ一覧でまとめましたので、参考にしてみてください。

| 区分 | 食品名 | 表示の扱い |

|---|---|---|

| 特定原材料(8品目) | ・卵 ・乳 ・小麦 ・えび ・かに ・そば ・落花生(ピーナッツ) ・くるみ | 表示が義務であり、食品表示欄に記載する必要がある |

| 特定原材料に準ずるもの(20品目) | あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ごま、アーモンド | 表示が推奨。表示を努力義務として定めており、事業者の自主的な対応が求められる。 |

義務表示の対象となる8品目はいずれも、日常的に多くの食品に使われる食材であることがわかります。とくに卵・乳・小麦はパンやお菓子、調味料など、加工食品の原料として使用されやすいのが特徴です。

また、えび・かに・そば・落花生・くるみといった食品は、微量でも重篤な症状(アナフィラキシー)を起こしやすいことから、法的に表示が義務づけられています。

一方で、20品目には、果物や魚、肉類など幅広い食材が含まれており、発症頻度は比較的低いものの、特定の人に重い症状をもたらす可能性がある食品です。これらは法的義務ではありませんが、消費者の安全確保の観点から、事業者が自主的に表示することが望ましいとされています。

このように、アレルゲン28品目は、日常的に摂取する機会が多く、重篤化しやすい食品ほど義務表示の対象となっていることがわかります。

表示義務がある8品目と表示が推奨されている20品目の違いは?

アレルゲン28品目の「義務」と「推奨」の違いは、法律上の位置づけと事業者の責任範囲にあります。

まず、特定原材料(義務8品目)は、「食品表示法」および「食品表示基準」により、すべての加工食品に必ず表示しなければならないと定められています。パッケージ食品であれば、原材料欄やアレルゲン欄に明確に記載することが求められ、表示漏れがあると法令違反となります。

一方、特定原材料に準ずるもの(推奨20品目)は、法的義務はないものの、消費者の安全確保のために表示することが望ましいとされている食品です。そのため、事業者は自主的に情報を開示し、できる限りアレルゲンを明確に表示する努力義務を負っています。

この仕組みによって、国の決まりとして必ず表示しなければならない食品と、事業者が自主的に情報を開示する食品の両方がカバーされるようになっています。その結果、消費者はどの食品にアレルゲンが含まれているかを確認しやすくなり、より安全に商品を選べるようになっているのです。

アレルゲン表示のルールと表記方法

アレルゲン表示は、「食品表示法」および「食品表示基準」によって定められた制度です。加工食品などのパッケージにある「一部に◯◯を含む」などの表記は、すべてこの制度に基づいて行われています。

ここからは、アレルゲン表示が必要となる食品の範囲と、実際の書き方・表記例を解説していきます。

アレルゲン表示の対象となる食品

アレルゲン表示は、「特定原材料」または「特定原材料に由来する添加物」を含む食品を対象に義務づけられています。具体的には、下記の3つの食品区分が該当します。

| 区分 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

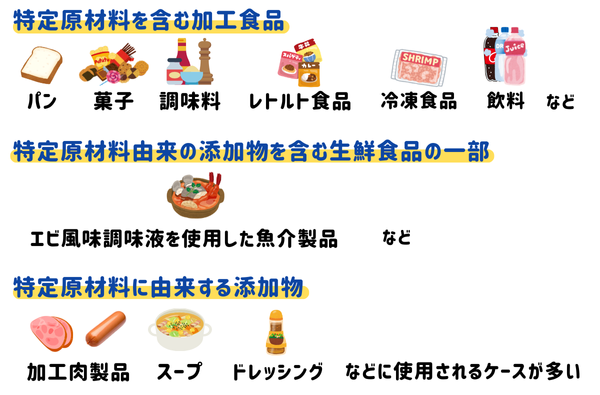

| 特定原材料を含む加工食品 | 容器・包装に入った加工食品で、卵・乳・小麦などの特定原材料を使用しているもの | パン、菓子、調味料、レトルト食品、冷凍食品、飲料など |

| 特定原材料由来の添加物を含む生鮮食品の一部 | 特定原材料由来の添加物を使用している未加工食品 | 例:エビ風味調味液を使用した魚介製品など |

| 特定原材料に由来する添加物 | 卵白アルブミン、乳たん白、カゼインナトリウムなど、特定原材料から作られた添加物 | 加工肉製品、スープ、ドレッシングなどに使用されるケースが多い |

一方で、外食や惣菜、給食などの包装されていない食品については、法的な表示義務はありません。ただし、アレルギー事故防止の観点から、近年はレストランやカフェ、弁当店などでもメニューやポップにアレルゲン情報を自主的に表示する取り組みが広がっています。

このように、アレルゲン表示の制度は加工食品を中心に法的な義務が定められている一方で、最近では外食や惣菜など義務のない分野でも、自主的に情報を提供する動きが広がっています。

アレルゲン表示の方法と書き方の原則

アレルゲンの表示方法は、「食品表示基準」によって明確に定められています。

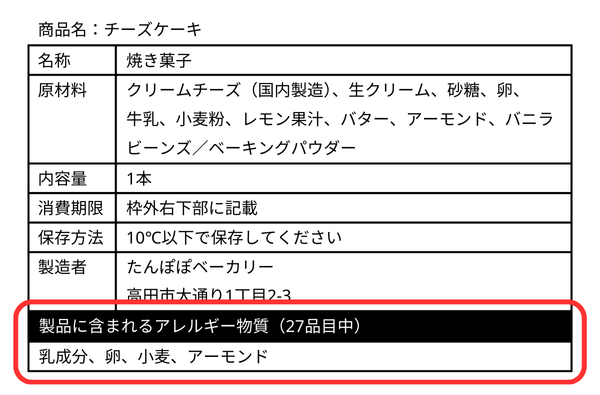

基本的には、原材料欄や一括表示欄に該当するアレルゲンを記載することが求められます。このルールは、アレルギーを持つ人が安全に食品を選べるようにするための重要な仕組みです。

まずはアレルゲン表示方法をまとめましたので参考にしてみてください。

| 表示方法 | 記載例 | ポイント |

|---|---|---|

| 原材料欄での表示 | 原材料名:小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、バター(乳成分を含む) | 原材料ごとにアレルゲンを括弧書きで示す。どの原料に含まれるかが明確。 |

| 一括表示(まとめて記載) | 一部に卵・乳成分・小麦を含む | 商品全体に含まれるアレルゲンをまとめて表示。複数の原材料に共通する場合に用いる。 |

| コンタミネーション表示(任意) | 本製品はえびを含む製品と同じラインで製造しています | 製造設備の共用などにより、他のアレルゲンが微量に混入する可能性を知らせる。 |

たとえば、クッキーやパンなどの包装食品では、「原材料名:小麦粉(国内製造)、砂糖、卵、バター(乳成分を含む)」のように、原料ごとにアレルゲンを括弧書きで示すのが一般的です。

また、製品全体に含まれるアレルゲンをまとめて示す場合は、「一部に卵・乳成分・小麦を含む」といった一括表示が使われます。これは、原料の一部や複数の原料に共通してアレルゲンが含まれる場合に用いられます。

さらに、製造設備を他のアレルゲンを含む食品と共用している場合など、微量の混入リスクがあるときには、「本製品はえびを含む製品と同じラインで製造しています」といったコンタミネーション表示が加えられます。

これらの表示は、「危険を知らせるため」ではなく、消費者が自分の体質に合わせて安全に食品を選べるようにするための情報です。また、同じ製品でも製造時期やリニューアルによって原材料が変更されることがあるため、購入のたびにラベルを確認することが大切です。

食品事業者が注意すべきアレルゲン表示のポイント

アレルゲン表示は、消費者の安全を守るための重要な情報提供ですが、誤った表示や不十分な管理は、健康被害や回収事例につながるおそれがあります。

そのため、食品を扱う事業者は、法令に基づいた正確なアレルゲン表示を行うとともに、製造・管理・仕入れの各段階でアレルゲンの取り扱いに注意を払う必要があります。

ここからは、食品事業者が注意すべきアレルゲン表示のポイントについて解説していきます。

- 原材料や添加物のアレルゲンを正確に把握する

- 製造工程での混入の可能性は注意表示で正しく伝える

- 表示内容を常に最新の状態に保つ

原材料や添加物のアレルゲンを正確に把握する

まず重要なのは、仕入れ段階でアレルゲン情報を正確に把握することです。特定原材料やその由来成分が含まれるかどうかを、納品書や仕様書などで確認し、変更があった場合は速やかに表示内容を更新する必要があります。

とくに、乳たん白、卵白アルブミンなどの添加物や調味液・香料などの原料由来成分はアレルゲンの誤表示の原因となることがあります。

製造工程での混入の可能性は注意表示で正しく伝える

アレルゲンを含む食品と、そうでない食品を同じラインや設備で製造している場合、洗浄や区分管理が不十分だと、微量のアレルゲンが混入する可能性があります。

このような混入リスクは、製造段階で完全に排除するのが難しいため、「注意表示(コンタミネーション表示)」として正しく伝えることが重要です。

たとえば、「本製品は、そばを含む製品と同じラインで製造しています」「本製品の製造設備では、えび・かにを使用した製品も製造しています」のような表示は法的な義務ではありませんが、消費者に対して混入の可能性を正確に伝える安全情報としての役割を持ちます。

とくに重度のアレルギーを持つ人にとっては、こうした情報が命を守る判断材料となるため、多くの企業が自主的に導入しています。

表示内容を常に最新の状態に保つ

商品リニューアルや原料変更が行われた際には、アレルゲン情報も必ず更新しなければなりません。とくにOEM製造や委託販売の場合、複数の事業者が関与することで情報伝達が遅れてしまい、旧表示のまま出荷されるケースもあります。

定期的に仕入先や製造委託先と情報を共有し、表示ラベルと実際の原料構成を照らし合わせる確認体制を整えておくことが重要です。

アレルギーを持つ人が食品を選ぶ際の工夫

アレルゲン表示制度によって、食品に含まれるアレルギー物質を確認しやすくなりましたが、実際にどのように活用すれば安全に食品を選べるのかを知っておくことも大切です。

ここでは、アレルギーを持つ人やその家族が日常生活で気をつけたいポイントを紹介します。

- ラベルや原材料欄を最後まで確認する

- コンタミネーション表示にも注意を向ける

- 外食や惣菜では事前にアレルゲン情報を確認する

- 加工食品だけでなく添加物や調味料にも注意する

ラベルや原材料欄を最後まで確認する

加工食品を購入する際は、原材料欄やアレルゲン表示欄を必ず最後まで確認しましょう。「一部に○○を含む」という表記は、製造工程でごく少量でも含まれている可能性を示すものです。

また、同じ商品でもリニューアルや製造工場の変更によって原材料が変わる場合があるため、一度安全とわかっている商品でも、購入のたびにラベルを確認することが大切です。

コンタミネーション表示にも注意を向ける

「本製品は〇〇を含む製品と同じラインで製造しています」といった注意書きは、アレルゲンが微量に混入する可能性を伝えるための任意表示です。重度のアレルギーを持つ人の場合、このような表示がある製品は避けたほうが安全です。

一方で、軽度のアレルギーや体質によっては摂取しても影響がないこともあるため、医師と相談しながら自分の症状に合わせて食事を選ぶ基準を設けましょう。

外食や惣菜では事前にアレルゲン情報を確認する

レストランやカフェ、惣菜店などの包装されていない食品は、アレルゲン表示の義務がありません。そのため、メニューや店頭の掲示だけでなく、スタッフに直接確認することが重要です。

近年では、外食チェーンや大手スーパーなどで、メニューや店頭POPにアレルゲン情報を表示する取り組みも広がっています。ただし、店舗によっては調理過程で混入の可能性があるため、「調理器具の共用」「油の使い回し」などについても確認しておくと安心です。

加工食品だけでなく添加物や調味料にも注意する

アレルゲンは、食品そのものだけでなく調味料や添加物に含まれる場合もあります。たとえば、卵白アルブミン、カゼインナトリウム、乳たん白などは特定原材料由来の添加物です。

調味料や加工食品を選ぶ際は、原料由来成分までしっかり確認する習慣をつけましょう。

まとめ

アレルゲン28品目は、「食品表示法」で定められた、アレルギーを引き起こす可能性のある食品の一覧です。義務表示の8品目と、推奨表示の20品目から構成され、消費者が安全に食品を選べるようにするための重要な指標となっています。

アレルゲンを含む食品は、原材料欄や一括表示欄に明確に記載することが法的に定められており、製造ラインでの混入リスクがある場合には、任意で注意表示を行うことが推奨されています。

こうした仕組みにより、消費者は自身の体質に合わない食品を事前に把握できるようになりました。

また、食品を扱う事業者は、原料や添加物のアレルゲン情報を正確に把握し、最新の表示内容を維持することが求められます。一方で、消費者も「一部に〇〇を含む」などの表記を正しく理解し、購入時や外食時に確認を怠らないことが、安全な食生活につながります。

アレルゲン表示は、単なるルールではなく、事業者と消費者が協力してアレルギー事故を防ぐための社会的な仕組みです。正しい知識を持ち、日常の中で意識的に表示を確認することで、誰もが安心して食を楽しめる環境づくりが進んでいきます。