食品表示法における賞味期限の表示例|賞味期限の表示ルールや表示違反にならないための対策

食品表示法では、すべての加工食品や一部の生鮮食品に「賞味期限」または「消費期限」の表示が義務づけられています。

賞味期限は、未開封で保存方法を守った場合に「おいしさを保てる期間」を示すものです。表示方法には一定のルールがありますが、まずは食品表示法に基づく賞味期限の表示例を主な食品ごとにまとめましたので、実際の表記の参考にしてみてください。

| 主な対象食品 | 表示方法の例 | 記載位置・補足 | |

|---|---|---|---|

| 包装食品・容器入り食品 | 缶詰、レトルト食品、冷凍食品、ボトル飲料など | 賞味期限 2025年5月31日 賞味期限 2025.5.31 賞味期限 25.5.31(省スペース時) | パッケージの裏面・底面・キャップなど、消費者が確認しやすい位置に表示。印字のかすれやズレに注意。 |

| 簡易包装・直売品 | パン、惣菜、店頭販売の手作り商品など | 「賞味期限 25.5.31」シール貼付 「賞味期限:当日中」などの簡易表示 | ラベルやシールに記載可。短期販売品は「消費期限」を使用する場合もあり。 |

| 業務用食品・調味料類 | 業務用ソース、ドレッシング、レトルト大袋、外装箱入り食品など | 外装箱や容器に「賞味期限 2025年12月」などを一括表示 | 外箱単位での表示が可能。開封後の注意書き(例:「開封後は冷蔵し早めに使用」)を併記するとより親切。 |

基本的には「賞味期限」という項目名を付けたうえで、「年」「月」「日」または「年」「月」の順に記載します。パンや惣菜、チルド商品など、製造から3か月以内に期限を迎える食品は「年月日」で、缶詰、乾麺、スナック菓子などの3か月を超えて保存できる食品は「年月」での表示が認められています。

また、容器や包装に「賞味期限:上部に記載」などと位置を明示したり、製造ロット番号を併記するケースもあります。

このように、賞味期限の表示方法は食品の保存性や販売形態によって異なりますが、共通して求められるのは「誰が見ても分かりやすく、誤解を生まないこと」です。事業者にとっては信頼性を保つための基本ルールであり、消費者にとっては安全な購入判断につながる大切な情報です。

当記事では、食品表示法における賞味期限の表示例とともに、賞味期限の表示ルールや表示違反にならないための対策などを解説していきます。

目次

そもそも食品表示法における賞味期限とは?

食品表示法における「賞味期限」とは、未開封で保存方法を守った場合に、その食品が本来持つおいしさや風味を保てる期間を指します。つまり、安全に食べられる期限ではなく、賞味期限は「おいしく食べられる目安」として設定されるものです。

賞味期限は、行政が定めるのではなく、製造・販売を行う事業者が自らの責任で設定します。そのため、各事業者は商品ごとに保存試験を行い、どのくらいの期間、味や風味などの品質が保たれるかを科学的に確認する必要があります。

そして、得られたデータをもとに「この期間であれば品質が維持できる」と判断したうえで、賞味期限を決定する流れです。このときの試験結果や分析記録などの根拠は、社内に保管しておくことが義務づけられており、行政からの確認に対応できるようにしておく必要があります。

なお、賞味期限は2015年4月1日に施行された「食品表示法」によって、食品衛生法・JAS法・健康増進法の3つの制度が統合された際に、表示のルールが一本化された項目のひとつです。

これにより、食品の安全性・品質管理に関する表示基準が全国で統一され、消費者がより正確な情報を得られる仕組みが整備されたのです。

食品表示法第4条、および関連する「食品表示基準」では、すべての容器包装された加工食品や一部の生鮮食品に対し、賞味期限または消費期限の表示を義務付けています。

ただし、例外として、塩・砂糖・氷・ガムなど、長期保存が可能な食品については表示が不要とされています。

賞味期限と消費期限の違い

「賞味期限」と「消費期限」は似たような言葉ですが、意味は大きく異なります。簡単に言えば賞味期限はおいしさの目安であるのに対して、消費期限は衛生的に食べられる期限であり「安全の目安」と違いがあります。

| 区分 | 意味 | 対象となる食品 | 期限経過後の取り扱い |

|---|---|---|---|

| 賞味期限 | 品質が変わらずおいしく食べられる期限 | スナック菓子、レトルト食品、乾麺、缶詰など | すぐに食べられなくなるわけではないが、味や風味が低下する可能性あり |

| 消費期限 | 安全に食べられる期限(過ぎたら食べない方がよい) | 弁当、サンドイッチ、生菓子、惣菜など | 期限を過ぎたら食べない方が安全 |

このように、「賞味期限」はあくまで「品質やおいしさを保てる期間」を示しており、期限を過ぎたからといってすぐに食べられなくなるわけではありません。未開封であれば一定期間は問題なく食べられるケースも多く、見た目やにおいを確認して判断することが可能です。

一方で、「消費期限」は食品の安全性に直結する期限です。期限を過ぎた食品は細菌の繁殖や劣化が進んでいるおそれがあり、加熱しても安全が保証されるわけではありません。特に惣菜や弁当などは保存状態によって痛みが早まることもあるため、期限内に食べきることが大切です。

また、これらの期限はあくまで未開封で表示された保存方法を守った場合を前提としています。開封後は空気や湿気、雑菌の影響で劣化が進むため、期限にかかわらず早めに食べきるようにしましょう。

食品表示法に基づく賞味期限の表示ルール

賞味期限の表示方法は、「食品表示法」および「食品表示基準(内閣府令第10号)」によって明確に定められています。この制度の目的は、消費者が食品の品質を正確に判断できるようにすることと、事業者が統一された基準で表示を行えるようにすることです。

表示ルールには細かな制約があり、詳しくは後述しますが、大まかには下記の3点にわけられます。

| すべての容器包装された加工食品に表示が必要なこと | 缶詰やレトルト食品、冷凍食品、調味料など、包装された状態で販売される食品には必ず「賞味期限」または「消費期限」の表示が必要 ただし、塩・砂糖・氷・ガムなど、品質がほとんど変化しない食品については例外的に表示が不要 |

|---|---|

| 表示の形式は「年月日」または「年月」で記載すること | 原則として、「年月日」で表示するが、長期間品質が保たれる食品(製造日から3か月を超えるもの)については「年月のみ」で表示することも認められている (例)2025年5月31日 → 「2025.5」または「2025年5月」 |

| 「賞味期限」または「消費期限」の文言を必ず併記すること | 単に日付だけを記載するのではなく、どちらの期限なのかを明確に区別する必要がある たとえば、「賞味期限 2025年5月31日」や「消費期限 2025.5.31」のように、文言と日付をセットで表示する |

消費者が期限の意味を誤解せず、安全で適正に食品を扱えるようにすることが目的として、このように賞味期限の表示ルールが定められています。

ここからは、賞味期限の表示に関する原則や表示方法などについて、詳しく解説していきます。

賞味期限表示の基本原則

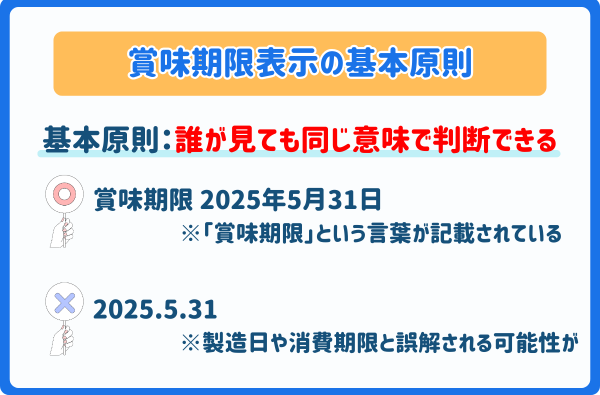

賞味期限の表示は、消費者が正確に理解しやすいように、誰が見ても同じ意味で判断できることを基本原則としています。そのため、食品表示法では「どのような表現で」「どの位置に」「どのような形式で書くか」が細かく定められています。

まず、「賞味期限」という言葉を必ず記載することが原則です。単に日付だけを印字してしまうと、それが「製造日」や「消費期限」と誤解されるおそれがあるためです。

- 正しい例:賞味期限 2025年5月31日

- 誤りやすい例:「2025.5.31」だけを印字(文言なし)

また、消費者の目に入りやすい位置に明確に記載することも重要です。包装の裏面や底面などに印字する場合でも、文字がかすれて判読しにくくならないよう注意しなければなりません。

印字のかすれ・消え・摩擦による剥がれなどがあると、食品表示法違反に該当する可能性があります。

さらに、賞味期限の設定日から期限までの期間が3か月を超えるかどうかによって、表示の形式が異なります。これは、製造から期限までの期間が長い食品では、日単位で品質が大きく変化するリスクが低いため、月単位での表記でも実用上は支障がないと考えられているためです。

- 製造日から3か月以内に期限を迎える食品:「年月日」で表示(例:2025年5月31日)

- 3か月を超える食品:「年月」で表示可(例:2025年12月)

まとめれば、賞味期限表示の基本原則とは、「誤解を招かない明確な文言と形式で、誰にでも読めるように記載する」ことに尽きるのです。

年月日の表示方法と書き方

食品表示法では、賞味期限を記載する際の年月日の順序・表記方法・記号の使い方が細かく定められています。これは、消費者が誤読せずに正確な期限を理解できるようにすることが目的です。

まず、賞味期限の基本となる表示順序は「年→月→日」です。この順番で表記することで、「月日」「日月」などの混乱を防ぎます。

一方、「月/日/年」など海外の表記形式は、国内販売向けでは使用できません。これは、日本人の消費者が見慣れた「年→月→日」の並びに統一するためです。

また、製造日を併記する場合には、賞味期限と明確に区別する必要があります。たとえば「製造日:2025年5月1日」「賞味期限:2025年5月31日」のように表記をして、消費者が混同しないようにします。

さらに、賞味期限の印字は判読性を確保することが求められます。インクのかすれ・印字位置のズレ・ラベル貼り付け面の凹凸などによって、期限の数字が読めない場合は、表示基準違反になる可能性があります。

賞味期限の表示が必要な食品・不要な食品

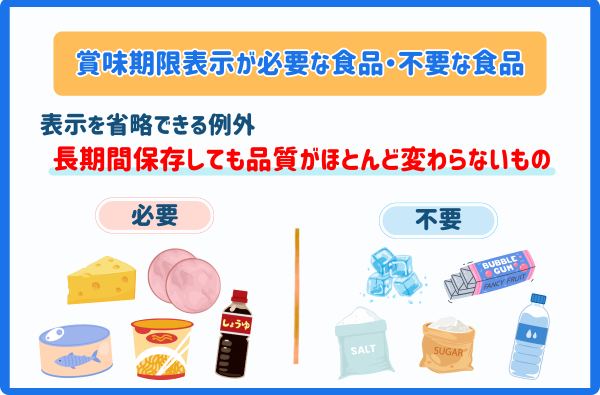

食品表示法では、すべての容器包装された加工食品や、一部の生鮮食品に対して賞味期限または消費期限の表示を義務づけています。これは、消費者が食品の品質や安全性を判断するための重要な情報とされているためです。

一方で、食品の性質上、長期間保存しても品質がほとんど変わらないものについては、表示を省略できる例外規定があります。

賞味期限の表示が必要な食品・不要な食品の例をまとめましたので、参考にしてみてください。

| 賞味期限の表示が必要な食品 | ・缶詰、レトルト食品、インスタント食品、乾麺などの加工食品 ・チーズやハム、ソーセージなどの保存性のある生鮮加工品 ・一定期間保存される冷凍食品・調味料・飲料類 など |

|---|---|

| 賞味期限の表示が不要な食品 | ・食塩(精製塩・海塩など) ・砂糖(上白糖、グラニュー糖など) ・氷 ・ガム類 ・飲料用の水(水道水・ミネラルウォーターなど、一部除く) |

端的に言えば、劣化の進みやすい食品は義務、変化の少ない食品は除外という区分で定められています。そのため、賞味期限の表示はすべての食品に義務づけられているわけではありません。

食品表示法に基づく賞味期限の表示例

賞味期限の表示は、食品の種類や包装形態によって記載方法が多少異なります。ここでは、食品表示法の基準に沿った3つの表示パターンを紹介します。

- 包装食品・容器入り食品の表示例

- 簡易包装・直売品の表示例

- 業務用食品・調味料などの表示例

包装食品・容器入り食品の表示例

もっとも一般的なのが、袋入り・缶詰・ボトルなど、容器や包装に入った加工食品の表示です。これらの食品には、消費者が一目で確認できるよう、包装面に「賞味期限」と日付を明記します。

- 賞味期限 2025年5月31日

- 賞味期限 2025.5.31

- 賞味期限 25.5.31(スペースが限られる場合)

記載位置としては、パッケージの裏面、底面、またはキャップ部分など、購入時に確認しやすい場所が挙げられます。印字方式は、インクジェットやレーザー刻印などが一般的であり、読みやすさを確保することが法的にも求められています。

簡易包装・直売品の表示例

パン屋や惣菜店などで販売される簡易包装の食品や店頭販売の直売品も、賞味期限の表示が必要です。なお、包装スペースが限られているため、ラベルやシールへの簡易記載が認められています。

- 「賞味期限 25.5.31」と記載されたシールを貼付

- 「賞味期限:当日中」など簡略に記載

ただし、お弁当や惣菜のように、賞味期限ではなく「消費期限」の対象となる場合は、「消費期限」を明記しなければなりません。製造・販売のどちらを表示するか迷った場合は、「品質が変化しやすい食品=消費期限表示」と覚えておくとよいでしょう。

業務用食品・調味料などの表示例

レストランや給食業者などに販売される業務用食品にも、賞味期限の表示は必要です。ただし、一般消費者向けと異なり、箱や外装単位での一括表示が認められています。

- 外装箱に「賞味期限 2025年12月」などと記載

- ドラム缶入り調味料の場合はラベルに「賞味期限 2025.10」などと記載

また、開封後は品質変化が早いため、「開封後は冷蔵保存し、早めにお使いください」などの補足表示も義務ではないものの推奨されています。

賞味期限の表示違反の罰則

賞味期限の表示は、食品表示法の中でも重視される項目です。誤った日付を印字したり、意図的に期限を改ざんしたりした場合には、「誤表示」「虚偽表示」として行政処分や刑事罰の対象になることがあります。

表示違反の主なケースと違反に対する罰則をまとめましたので参考にしてみてください。

| 概要 | 罰則 | |

|---|---|---|

| 賞味期限の虚偽表示 | 実際よりも長い期限を印字・貼付して販売する行為 | 食品表示法第7条違反。2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |

| 誤印字・誤貼付 | 誤った日付を印字し、そのまま流通させた場合 | 行政指導・改善命令の対象。過失でも責任を問われることあり |

| 表示の欠落・不明瞭表示 | 印字のかすれやラベルの剥がれなどで期限が読めない状態 | 改善命令の対象。改善命令に従わない場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 再包装時の再表示不備 | 再包装・再販売時に正しい賞味期限を再印字していない場合 | 食品表示基準違反として行政指導・回収命令の対象になる可能性がある |

特に「期限の改ざん」や「虚偽表示」は、刑事罰を伴う重大な違反として扱われ、過去には食品メーカーや小売業者が書類送検された例もあります。

賞味期限の表示違反を防ぐための対策

賞味期限の表示違反を防ぐためには、印字作業そのものの精度を高めることとともに、表示の確認体制とルール整備が大切になります。特に製造や包装の現場では、印字機器の設定ミスやラベルの貼り間違いといった人為的ミスが起こりやすく、日常的な管理が重要です。

| 印字内容のダブルチェック体制を整える | 印字後の確認を担当者1人に任せると、見落としのリスクが高まる。製造工程と出荷工程で別の担当者が内容を確認する「二重チェック」を導入するのが得策。 また、バーコードや製造番号と連動した自動検証システムを導入すれば、誤印字をデジタルで検知することも可能。 |

|---|---|

| 印字機器やラベルプリンターの定期点検を行う | インク切れ、ヘッドの劣化、印字ずれなどは、判読不明の原因となりやすいトラブル。週次・月次でのメンテナンススケジュールを設け、印字状態をサンプル確認することが重要。 また、環境温度や湿度によって印字精度が変化する場合もあるため、保管環境の点検も併せて行うとより効果的。 |

| 再包装・再販売時の表示ルールを明文化する | 商品を再包装する場合、旧ラベルをそのまま使用するのは誤表示の原因になる。再包装や再販売を行う際は、新たに賞味期限を再印字し、古い表示は残さないことが原則。 また、再包装日や出荷日を併記するなど、消費者に誤認を与えない工夫も求められる。 |

賞味期限の表示は、「作る」「印字する」「確認する」などすべての段階での注意が必要な業務です。ルールや手順を形式的に守るだけでなく、「自分が消費者だったら読めるか」「信頼できる表示か」という視点を持つことが、誤表示を防止する対策といえるでしょう。

まとめ

賞味期限の表示は、食品表示法によってすべての加工食品や一部の生鮮食品に義務づけられており、消費者が安心して食品を選べるようにするための大切な情報です。

賞味期限は「安全に食べられる期限」ではなく、「おいしさを保てる期間」を示すものですが、消費期限と混同しないよう、明確で誤解のない表示が求められます。事業者にとっても、期限表示は単なるラベル作業ではなく、信頼を守る品質保証の一部です。

印字ミスやラベルの貼り間違い、再包装時の再印字漏れなどの小さなミスでも、誤表示として行政処分や罰則の対象となる可能性があります。

正確な表示を行うには、印字内容のダブルチェックや機器点検、スタッフ全員が同じ基準で確認できる仕組みを整えることが欠かせません。