食品衛生法における検便の回数は?検便検査の目的や頻度、実施するべきタイミングなどを解説

目次

食品衛生法において検便検査の回数や頻度は明確に定められていないが定期的に行うべき

食品衛生法において、検便検査の実施に関しては明確に定められていません。言い換えれば食品衛生法では検便が義務とされていないため、検便検査の回数や頻度も明確に定められていないのです。

とはいえ、平成30年に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」では、食中毒への対策を強化する方針が定められています。検便検査は食中毒の二次感染を防ぐことも目的としているため、この方針から考えれば義務ではなくとも検便検査は定期的に実施するべきといえます。

また、食品衛生法以外の基準では、その対象となる施設ごとで検便検査を実施する回数や頻度が定められています。

| 施設 | 検便検査の実施に関する基準を定めるもの | 検便検査の回数や頻度 |

|---|---|---|

| 飲食店 | 明確な規定はない | 明確な規定はないが、月に1回の実施が望ましい |

| 集団給食施設などの大量調理施設 | 大量調理施設衛生管理マニュアル | 月1回 |

| 学校給食施設 | 学校給食衛生管理基準 | 月2回以上 |

ここからは、検便検査を実施する回数や頻度について、施設ごとで詳しく解説していきます。

飲食店:月に1度の定期的な実施が理想

前述したように、食品衛生法においては検便検査の実施が明確に義務付けられていません。

とはいえ、食品衛生法の改正によって食中毒への対策を強化する方針がとられていることから、多くの都道府県では条例によって検便検査の実施が推奨されている傾向にあります。

そのため、飲食店においては自社の判断で定期的に検便検査を実施するべきといえます。

あくまで目安ですが、飲食店においては月に1回以上の検便検査の実施が望ましいです。

飲食店の従業員は調理や提供を行うため、飲食物に触れる機会が多いです。細菌やウイルスに感染している従業員が飲食物の調理や提供をすると、その飲食物を通して食中毒やウイルス感染症を拡大させてしまうリスクがあります。

食中毒の二次感染の予防や万が一感染が起きた場合の証拠を残すためにも検便検査の実施は有効であるため、義務はなくとも飲食店では自主的に検便検査を月に1回以上定期的に行うべきです。

なお、食品衛生法施行規則では、下記のように定められています。

食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理

イ食品又は添加物を取り扱う者(以下「食品等取扱者」という。)の健康診断は、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な健康状態の把握を目的として行うこと。

ロ都道府県知事等から食品等取扱者について検便を受けるべき旨の指示があつたときには、食品等取扱者に検便を受けるよう指示すること。

引用元 e-Gov「食品衛生法施行規則」

食品衛生法施行規則で定められているように、自治体からの指示があった場合、その飲食店は例外として検便を実施する義務が生じます。この場合には、自治体からの指示にしたがって検便検査を実施するようにしてください。

集団給食施設などの大量調理施設:大量調理施設衛生管理マニュアルで月に1回と定められている

食品衛生法では明確に定められていませんが、集団給食施設などの大量調理施設を対象とした「大量調理施設衛生管理マニュアル」では検便検査の回数が定められています。

そもそも大量調理施設衛生管理マニュアルとは、集団給食施設等における食中毒を予防するために、HACCPの概念に基づき、調理過程における重要管理事項が示されたマニュアルのことです。

大量調理施設衛生管理マニュアルの対象になる集団給食施設には、学校や病院、社員食堂などの給食施設が該当します。そして、大量調理施設衛生管理マニュアルでは、集団給食施設に対して検便検査について下記のように定められています。

調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。 また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること。

引用元 厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」

つまり、集団給食施設などの大量調理施設の場合、検便検査の回数や頻度はひと月に1回以上といえます。

学校給食施設:学校給食衛生管理基準で月に2回以上と定められている

食品衛生法では明確に定められていませんが、学校給食施設を対象とした「学校給食衛生管理基準」では検便検査の回数が月に2回以上と定められています。

検便については、長期休業中も含め「毎月2回以上」行うことを明記したこと。

引用元 文部科学省「学校給食衛生管理基準の施行について」

学校給食の場合、万が一食中毒の二次感染が起きた際には、その被害の多くは学校に通う子どもが遭ってしまいます。食中毒の二次感染が起きるリスクを抑えるためにも、大量調理施設衛生管理マニュアルよりも検便検査の回数が多く義務付けられていると考えられます。

検便検査を実施する目的

検便検査を行なう目的としては、主に下記が挙げられます。

- 「健康保菌者」による食中毒の二次感染を防ぐため

- 万が一食中毒が発生してしまったときに原因を追跡するため

「健康保菌者」による食中毒の二次感染を防ぐため

検便検査を実施する目的として、「健康保菌者」による食中毒の二次感染を防ぐことが挙げられます。

健康保菌者とは、食中毒菌やウイルスなどに感染しているにもかかわらず、症状が出ていない人のことを指します。症状がみられないことから、健康保菌者本人には食中毒菌などに感染している自覚がないことが多いです。

症状が出ていなかったとしても、食中毒菌やウイルスに感染していることに変わりはないため、調理従事者に健康保菌者がいる場合には、食中毒の二次感染が起きてしまう可能性があります。

検便検査を実施すれば、症状が出ていない健康保菌者を発見することも可能です。検便検査によって早期で健康保菌者を発見できれば、食中毒の二次感染を防ぐこともできます。

万が一食中毒が発生してしまったときに原因を追跡するため

検便検査を実施する目的として、万が一食中毒が発生してしまったときに原因を追跡することも挙げられます。

たとえば、飲食店で食中毒が起きた場合、その原因を特定するために保健所による調査が行われます。

保健所による調査が行われた場合、食材や調理器具、調理工程、厨房などの環境だけでなく、飲食店の従業員も調査されます。飲食店の従業員に対して保健所から出勤停止が命じられることもあり、働きたくても働けない状況をつくってしまう可能性もあるのです。

検便検査を実施しておくことで、万が一食中毒事故が起きてしまった場合でも従業員が原因ではないことを検査結果で示せます。

また、検便検査の結果は食中毒事故が起きたときの証拠になりますが、その証拠を提示できなかった場合、店舗だけでなくその企業や団体も責任が問われることになります。

店舗だけでなくその企業や団体の責任になるリスクを抑えるためにも、検便検査は定期的に行なっておくべきです。

検便検査を実施する対象

検便検査を実施するのは、食材や調理にかかわるすべての人が対象になります。そのため、調理を担当する人であれば、雇用形態や役職にかかわらず検便検査を実施する対象になります。

また、食中毒を起こす細菌やウイルスに感染している人が食材や料理に触れてしまうと、それが原因で食中毒の二次感染が起きてしまうおそれもあります。そのため、調理担当者だけでなく、配膳担当者のように食材や料理に触れる機会がある人も検便検査の対象です。

検便検査を実施するべきタイミング

前提として、食品衛生法では検便検査を実施するタイミングが明確に定められていません。そのため、食品等事業者は自社の判断で検便検査を行う必要があります。

検便検査を実施するべきかの判断基準についても明確に定められていませんが、食中毒を起こす細菌やウイルスに感染している可能性があると判断できる場合には検便検査を行うべきといえます。

具体的には、下記のようなタイミングには、検便検査を実施するべきでしょう。

- 調理従事者に嘔吐・下痢などの症状があるとき

- 細菌やウイルスに感染した人と同じ食事を食べた調理従事者がいるとき

なお、集団給食施設などを対象にした「大量調理施設衛生管理マニュアル」においては、「定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること」と定められています。

そのため、学校や病院などの集団給食施設については、少なくともひと月に1回が検便検査を実施するタイミングになります。

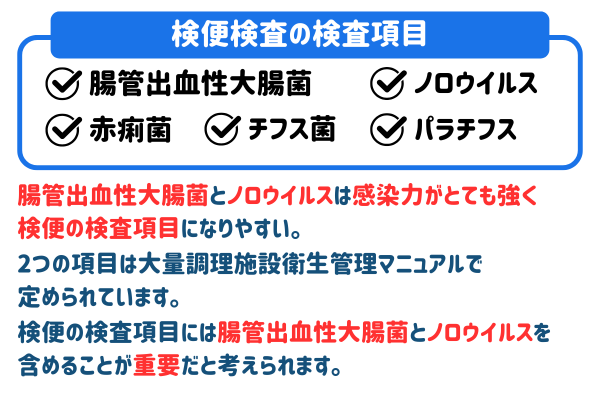

検便検査の検査項目

検便検査の検査項目としては、下記のような細菌・ウイルスが該当します。

- 腸管出血性大腸菌

- ノロウイルス

- 赤痢菌

- チフス菌

- パラチフス

さまざまな細菌・ウイルスが検査項目に該当しますが、とくに腸管出血性大腸菌とノロウイルスが検便の検査項目になりやすいです。

というのも、大量調理施設衛生管理マニュアルでは「腸管出血性大腸菌の検査を含め、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること」として定められています。

腸管出血性大腸菌とノロウイルスは感染力がとても強いです。腸管出血性大腸菌は、ヒトに発症させる菌数は50個程と少ない菌量で二次感染が起きてしまい、胃酸の中でも生きれるほどの酸への抵抗があります。

また、ノロウイルスは、10個程のウイルスで感染が成り立つほど強い感染力を持っています。

そのため、検便の検査項目には腸管出血性大腸菌とノロウイルスを含めることが重要だと考えられます。

検便検査キット【細菌検査】なら最短で2営業日で検査が可能

当社「株式会社 食環境衛生研究所」では、検便検査を行なっています。腸管出血性大腸菌やノロウイルスの検便検査にも対応しているので、検便検査を実施する場合にはぜひ検討してみてください。

なお、当社が行なっている検便検査については、下記のとおりです。

| 検査項目 | 概要 |

|---|---|

| 3項目セット検査(腸管出血性大腸菌O157,サルモネラ属菌,赤痢菌) | 基本3項目検査は、当社でもっともご依頼の多い検査項目です。腸管出血性大腸菌の検査はO157以外にもO111,O26,O128,O103,O121,O165の検査を実施することが可能です。 |

| ノロウイルス高感度検査(ノロウイルスRT-PCR法) | ノロウイルスRT-PCR法は、極少量のウイルスを検出することができる検査です。大量調理施設衛生管理マニュアルで望ましいとされている高感度検査になります。陽性の場合、ウイルス量がわかるように1+~3+でご報告させていただいております。 |

※検査名をタップ・クリックすることで当社の検査ページを確認できます。

1検体770円(税込)~で検査を行っており、至急対応であれば最短2営業日で検査を実施いたします。

「どのような検査項目にすればいいのかわからない」といった場合でもお気軽にまずはご相談ください。ノロウイルス検査リアルタイムRT-PCR法であれば、最短で即日報告が可能です。無症状者や発症から回復へ向かっている人もお使いいただけます。

※13時までのお申込みで当日中に発送いたします。(土日、祝日を除く)

※お申し込み後、ご自宅に検査キットをお届けいたします。糞便の採取後、弊社まで冷凍便でご返送下さい。

※臨床検査のプロを中心に精度の高い検査結果をお安く、素早くご報告致しますのでぜひご依頼下さい。

まとめ

食品衛生法において、検便検査の実施については明確に定められていません。そのため、食品衛生法を根拠にする場合には、検便検査の回数や頻度を断言することはできません。

とはいえ、食中毒の二次感染を引き起こすリスクを抑えるためにも、検便検査は定期的に実施しておくことが望ましいです。たとえば、飲食店の場合には自社の判断で検便検査を行うかを決定されますが、ひと月に1回以上の実施が望ましいです。

また、大量調理施設においては「大量調理施設衛生管理マニュアル」でひと月に1回以上、学校給食施設においては「学校給食衛生管理基準」でひと月に2回以上の検便検査の実施が義務付けられています。

検便検査の実施の根拠は食品衛生法ではありませんが、それぞれの基準をもとに検便検査を実施するようにしてください。

なお、株式会社 食環境衛生研究所では、腸内細菌検査やノロウイルス検査を行なっています。はじめて検便検査を行なう場合の相談にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。