カレーの食中毒に注意!ウェルシュ菌による食中毒の症状や予防法

ウェルシュ菌検査 2,750 円!

ウェルシュ菌検査の詳細はこちら

目次

カレーの食中毒を起こすウェルシュ菌とは

前日に作っておいたカレーが原因で食中毒を引き起こしてしまうことがあります。決してカレーだけで起きることではなく、シチューやスープといった料理でも起きることはありますが、これらの食中毒の原因菌は「ウェルシュ菌」という細菌です。

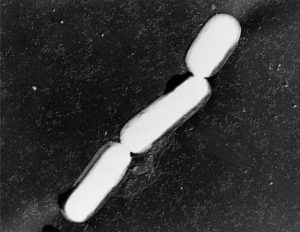

ウェルシュ菌は、主に土壌や河川水といった身近な自然環境中に幅広く分布しています。学名では「Clostridium perfringens」と呼び、Clostridium (クロストリジウム)属に属する嫌気性の芽胞形成桿菌です。

引用元:国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページ「ウエルシュ菌感染症」

ウェルシュ菌は自然界に広く分布しており、肉や魚介類、野菜にも付着しています。とくに肉や魚介類の汚染率が高いとされており、これらの食材を用いたカレーなどの料理がウェルシュ菌による食中毒の原因食品になるとの報告もよくみられます。

なお、ウェルシュ菌は自然界の常在菌であり、完全に取り除くことは難しい細菌です。また、熱への抵抗性が高く、通常の加熱調理では死滅しない特徴もあります。

厚生労働省が公表する「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年に発生した食中毒事例のうち2.7%がウェルシュ菌によるものです。

家庭でつくったカレーが原因でウェルシュ菌による食中毒が起こる可能性もあるため、ウェルシュ菌は注意するべき細菌の1つといえます。

カレーがウェルシュ菌による食中毒の原因食品になる理由

ウェルシュ菌による食中毒の原因食品としては、カレーが挙げられることが多々ありますが、これには下記のような理由が考えられます。

- ウェルシュ菌は通常の加熱では死滅しないこと

- 作り置きのカレーの場合はウェルシュ菌が繁殖しやすいこと

- カレーがウェルシュ菌に汚染されていても見た目や匂いに大きな変わりはないこと

ここからは、カレーがウェルシュ菌による食中毒の原因食品になることについて、考えられる理由をそれぞれ解説していきます。

ウェルシュ菌は通常の加熱では死滅しないこと

ウェルシュ菌は、加熱をしても死滅しない芽胞を持つ細菌です。100℃で4時間の加熱でも死滅しないとされているため、家庭などの通常加熱ではウェルシュ菌を死滅させることが難しいです。

「たくさん煮込んだカレーであれば食中毒菌を死滅させられるだろう」のように考えていても、ウェルシュ菌を死滅させられずに、食中毒が起きてしまう可能性があるのです。

作り置きのカレーの場合はウェルシュ菌が繁殖しやすいこと

ウェルシュ菌の増殖しやすい温度帯は43度〜47度とされています。カレーを作り置きする際には、鍋が冷めるまでは常温で放置することもあるかもしれませんが、カレーが徐々に放冷していく過程でウェルシュ菌は急速に増殖します。

また、大きな鍋でカレーを作る場合、内部は酸素がない状態になりやすいです。ウェルシュ菌は酸素がない状態を好む細菌でもあるため、カレーが入った鍋はウェルシュ菌が増殖しやすい状況ともいえます。

つまり、「前日に作ったカレーを常温のまま放置して、時間が経ってから再加熱後に食べる」という行為は、ウェルシュ菌が急速に増殖してしまう行為ともいえるのです。

カレーがウェルシュ菌に汚染されていても見た目や臭いに大きな変わりはないこと

食品が変色していたり異臭を放っていたりする場合であれば、食中毒の危険性を察知できるかもしれません。しかし、ウェルシュ菌に汚染された食品は、見た目や臭いに大きな変化がなく、見た目などから食中毒のリスクを察知するのが難しいです。

そのため、カレーがウェルシュ菌に汚染されていても、それに気付かずに口にしてしまうことも考えられるのです。

ウェルシュ菌による食中毒の症状と潜伏期間

ウェルシュ菌による食中毒の症状と潜伏期間については、下記のとおりです。

| 症状 | ・腹痛 ・水溶性の下痢 ※まれに発熱、嘔吐がみられる |

|---|---|

| 潜伏期間 | 喫食後から6時間~18時間程度 |

ウェルシュ菌による食中毒の症状としては主に腹痛や下痢であり、まれに発熱、嘔吐がみられることがあります。潜伏期間は喫食後から6時間〜18時間程度であり、比較的軽度の症状で治まります。

ウェルシュ菌に汚染されたカレーが原因で起きた食中毒の事例

実際にカレーがウェルシュ菌に汚染されたことで食中毒が起きた事例があるため、カレーを作る際には食中毒が起きないようにすることが大切です。

ここからは、ウェルシュ菌に汚染されたカレーが原因で起きた食中毒の事例を3つ紹介していきます。

- 熊本県熊本市内の飲食店が福祉施設に提供した弁当で起きた事例

- 長野県上田市の飲食店で調理された弁当で起きた事例

- 山梨県北杜市の介護老人保健施設で起きた事例

熊本県熊本市内の飲食店が福祉施設に提供した弁当で起きた事例

2024年7月18日、熊本県熊本市内の飲食店が福祉施設に提供した弁当を食べた、30〜90歳代の入所者や職員35人が下痢などの症状を訴えました。

調査の結果、ウェルシュ菌食中毒と断定されましたが、いずれも軽症で回復に向かっているとのことです。

ウエルシュ菌の感染原因としては、カレーやシチュー、煮物、スープなどを大量調理し、しばらく放置したあとに口にすることがあげられ、一度に大量の調理を行う給食や飲食店、旅館などで感染が多くみられます。

長野県上田市の飲食店で調理された弁当で起きた事例

2024年6月22日、長野県上田市の飲食店で調理されたキーマカレー弁当を食べた10歳未満〜70歳代の41人が、下痢や腹痛などの症状を訴え、ウェルシュ菌食中毒を発症しました。

当該飲食店は6月24日より営業を自粛しており、2024年6月29日〜7月1日までの3日間は、食品衛生法に基づく営業停止処分となっています。

ウエルシュ菌の感染原因としては、カレーやシチュー、煮物、スープなどを大量調理し、しばらく放置したあとに口にすることがあげられ、一度に大量の調理を行う給食や飲食店、旅館などで感染が多くみられます。

山梨県北杜市の介護老人保健施設で起きた事例

2024年7月2日、山梨県北杜市の介護老人保健施設で食事をした入所者と職員の37人が、下痢や腹痛などの症状を訴えました。患者らは、施設が委託する業者が調理した食事を食べたとのことです。

患者の便からウェルシュ菌が検出されたことから、山梨県は食中毒と断定しました。

ウエルシュ菌の感染原因としては、カレーやシチュー、煮物、スープなどを大量調理し、しばらく放置したあとに口にすることがあげられ、一度に大量の調理を行う給食や飲食店、旅館などで感染が多くみられます。

ウェルシュ菌による食中毒を予防する方法

ウェルシュ菌に限らずですが、食中毒を防ぐには食中毒予防の3原則である「菌をつけない・増やさない・やっつける」が大切になるのが前提です。

しかし、前述したように、常在菌であるウェルシュ菌は完全に取り除くことは難しいうえに、家庭での通常加熱では死滅させられません。

そのため、ウェルシュ菌については、食中毒予防の3原則の1つである「菌を増やさない」に関する対策が非常に大切となります。

菌を増やさないためには増殖するのに適した環境を作らないことが重要です。ウェルシュ菌が増殖する温度帯は12度〜50度とされており、43度〜45度の温度帯では急速に増殖します。

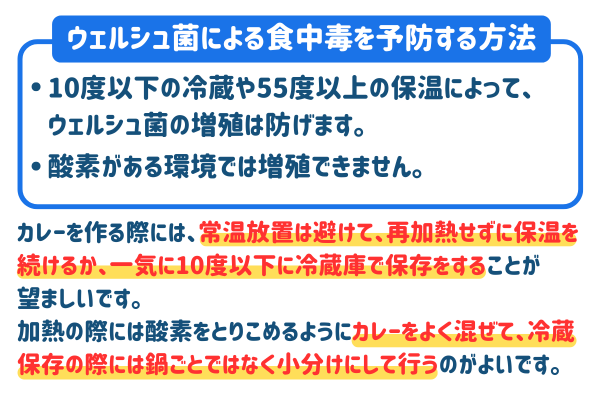

つまり、10度以下の冷蔵や55度以上の保温によって、ウェルシュ菌の増殖は防げます。そのため、カレーを作る際には、常温放置は避けて、再加熱せずに保温を続けるか、一気に10度以下に冷蔵庫で保存をすることが望ましいです。

また、ウェルシュ菌は酸素がある環境では増殖できない偏性嫌気性の細菌です。そのため、加熱の際には酸素をとりこめるようにカレーをよく混ぜて、冷蔵保存の際には鍋ごとではなく小分けにして行うのがよいでしょう。

まとめ

ウェルシュ菌は熱への抵抗性が高く、通常の加熱調理では死滅しない細菌です。

また、完全に取り除くことが困難なうえに、43度〜45度の温度帯では急速に増殖することから、カレーやシチューのような煮込み料理であっても保存方法に気をつけなければウェルシュ菌による食中毒が発生してしまうおそれがあります。

実際に大量調理環境でもウェルシュ菌に汚染されたカレーが原因で食中毒が起きた事例もあるため、調理する際にはウェルシュ菌による食中毒を予防するための対策を講じることが大切です。

「よくかき混ぜながら小分けにして10度以下で冷蔵保存する」「可能な限り55度以上を保ち、常温放置をしない」などの対策を講じることで、ウェルシュ菌の増殖を防げるため、調理の際にはこのような対策を講じるようにしてみてください。

ウェルシュ菌の検査についてはこちら

| 検査項目 | ウェルシュ菌数 |

|---|---|

| 英名 | Clostridium perfringens |

| 分析方法 | CW寒天培地 |

| 分析期間 | 3-6 営業日 |

| 検体必要量 | 25g以上 |

| 料金 | 2,750 円 |

| 備考 | 当社が行うウェルシュ菌検査の詳細はこちら |