発がん性物質が含まれる食品一覧!がんを遠ざけるための対策も解説

目次

発がん性に関する物質や要因については4段階で分類されている

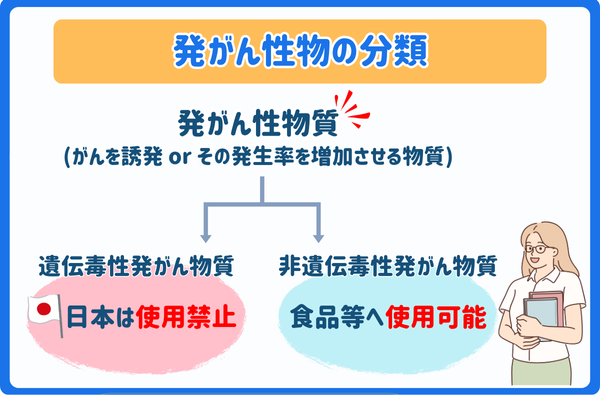

そもそも発がんとは、がんを誘発する、またはその発生率を増加させる物質のことです。発がん性物質には、「遺伝毒性発がん物質」「非遺伝毒性発がん物質」の2種類が存在します。

遺伝毒性発がん物質は、遺伝子を直接傷つけて、突然変異を引き起こすことでがんを誘発する物質です。遺伝毒性発がん性の疑いがある場合、日本ではその使用が禁止されています。

一方、非遺伝毒性発がん物質は、がんの元となる細胞の増殖を促進する物質です。遺伝毒性発がん物質とは異なり、非遺伝毒性発がん物質については食品などでの使用は禁止されていません。

そのため、食品に含まれる発がん性物質については、「非遺伝毒性発がん物質」が該当します。

そして、国際がん研究機関である「IARC(International Agency for Research on Cancer」は、発がん原因の特定、発がん性物質のメカニズムの解明などを目的として活動しており、人に対する発がん性に関する物質・要因を評価し、下記のように4段階に分類しています。

| グループ1 | ヒトに対して発がん性がある | ヒトにおいて「発がん性の十分な根拠」がある場合に分類される |

|---|---|---|

| グループ2A | ヒトに対しておそらく発がん性がある | 以下のうち少なくとも2つに該当する場合に分類される ・ヒトにおいて「発がん性の限定的な証拠」がある ・実験動物において「発がん性の十分な根拠」がある ・発がん性物質としての主要な特性を示す有力な証拠がある |

| グループ2B | ヒトに対して発がん性がある可能性がある | 以下のうち1つに該当する場合に分類される ・ヒトにおいて「発がん性の限定的な証拠」がある ・実験動物において「発がん性の十分な根拠」がある ・発がん性物質としての主要な特性を示す有力な証拠がある |

| グループ3 | ヒトに対する発がん性について分類できない | 上記いずれにも該当しない場合に分類される |

発がん性がある、またはその可能性があるとみなされた場合、その物質はグループ1・グループ2A・グループ2Bのいずれかに分類されます。そのため、発がん性物質が含まれる食品を避けたい場合、これらのグループに分類される食品は避けるのがよいでしょう。

発がん性物質が含まれる食品一覧

ここからは、IARCが分類する「グループ1」「グループ2A」「グループ2B」ごとに発がん性物質が含まれる食品を一覧で取り上げていきます。

グループ1(ヒトに対して発がん性がある)に分類される食品

IARCが定める「グループ1」に分類される物質は、ヒトにおいて発がん性の十分な根拠があるとみなされているものです。そのため、発がん性物質が含まれる食品を避けたい場合、まず注意するべき物質とも言えます。

グループ1に分類される物質や食品を一覧でまとめましたので、参考にしてみてください。

| 物質・食品 | 原因 |

|---|---|

| ハム、ソーセージ、ベーコンといった加工肉 | ニトロソアミン、硝酸塩、亜硝酸塩 |

| ビール、ワイン、蒸留酒などのアルコール飲料 | アセトアルデヒド |

| カビの生えた穀物やナッツ | アフラトキシンB1 |

| 中国式塩蔵魚 | ニトロソ化合物 |

| 高温調理された肉類 | ヘテロサイクリックアミン(HCA)、多環芳香族炭化水素(PAH) |

グループ2A(ヒトに対しておそらく発がん性がある)に分類される食品

IARCが定める「グループ2A」に分類される物質は、証拠や根拠をもとにヒトに対しておそらく発がん性があるとみなされているものです。そのため、発がん性物質が含まれる食品を避けたい場合、グループ1と同様に注意が必要な物質ともいえるでしょう。

グループ2Aに分類される物質や食品を一覧でまとめましたので、参考にしてみてください。

| 物質・食品 | 発がん性物質・原因 |

|---|---|

| 牛・豚・羊などの赤肉 | ヘム鉄、ヘテロサイクリックアミン(HCA) |

| ポテトチップスやフライドポテトなどの高温で揚げられた食品 | アクリルアミド |

| お茶・コーヒーなど65℃を超える温度で摂取される飲料全般 | 熱による物理的な損傷 |

グループ2B(ヒトに対して発がん性がある可能性がある)に分類される食品

IARCが定める「グループ2B」に分類される物質は、証拠や根拠をもとにヒトに対して発がん性がある可能性があるとみなされているものです。そのため、発がん性物質が含まれる食品を避けたい場合、グループ1やグループ2Aと同様に注意が必要な物質です。

グループ2Bに分類される物質や食品を一覧でまとめましたので、参考にしてみてください。

| 物質・食品 | 発がん性物質・原因 |

|---|---|

| アロエ抽出物 | 一部の抽出物 |

| ピクルスや漬け物といった発酵食品 | 高塩分、カビ毒 |

| ワラビ | プタキロサイド |

発がん性がある、またはそれが疑われる人工添加物が含まれる食品にも注意が必要

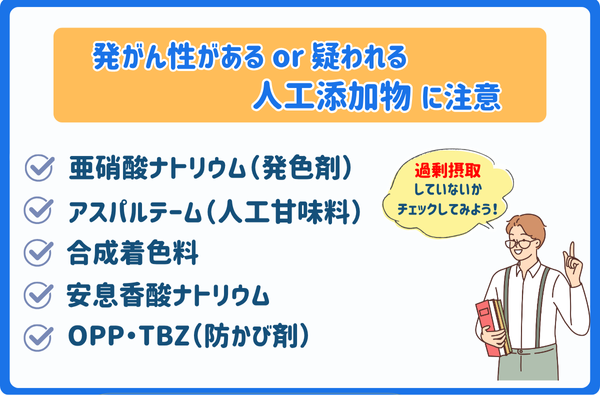

人工添加物のなかには、発がん性がある、またはそれが疑われるものもあります。なかには、国内で販売されている製造食品に使用されている人工添加物もあります。

そのため、食品自体には発がん性がなかったとしても、製造や販売時にそのような人工添加物が使われる製造食品もあるのです。

ここからは、発がん性がある、またはそれが疑われる人工添加物のなかでも、食品に使用されることがある人工添加物を紹介していきます。紹介していく人工添加物を一覧でまとめましたので参考にしてみてください。

| 人工添加物 | 概要 |

|---|---|

| 亜硝酸ナトリウム | 発色剤として使用される人工添加物。 □使用されやすい食品の例 ・ウインナー ・ハム ・たらこ ・明太子 など |

| アスパルテーム | 人工甘味料として使用される人工添加物。 □使用されやすい食品の例 ・低カロリー飲料 ・ゼリー ・チューインガム ・チョコレート など |

| 赤色3号・赤色102号・青色1号などのタール色素 | 合成着色料として使用される人工添加物。 □使用されやすい食品の例 ・福神漬け ・紅しょうが ・たくあん ・缶詰のグリンピース ・お菓子類 ・かまぼこなどの加工品 ・ジュース類 など |

| 安息香酸ナトリウム | 防腐剤や防カビ剤として使用される人工添加物。 □使用されやすい食品の例 ・栄養ドリンク ・炭酸飲料 |

| OPP・TBZ | 防かび剤として使用される人工添加物。 □使用されやすい食品の例 ・グレープフルーツ ・レモン ・オレンジ など |

亜硝酸ナトリウム(発色剤)

亜硝酸ナトリウムは、食品において主に発色剤として使用される人工添加物です。主にハムやベーコン、ウインナーといった加工肉に使われており、明太子やたらこなどにも使われることがあります。

亜硝酸ナトリウム自体に発がん性があるわけではありません。肉や魚卵に含まれるアミン類に反応することで生成される化合物の「ニトロソアミン類」に発がん性があると知られており、IARCが定める「グループ2A」に分類されています。

アスパルテーム(人工甘味料)

アスパルテームは、食品において主に人工甘味料として使用される人工添加物です。

砂糖の約200倍の甘さを持っており、少量でも甘さが得られる特徴があります。この特徴から、主に低カロリー飲料やゼリー、チューインガム、チョコレートなどに使用されています。

通常の摂取量であれば発がんのリスクは低いとされており、多くの国際機関で安全性が認められていますが、動物実験や研究結果などからヒトに対して発がん性の可能性があると判断されて、2023年にIARCによって「グループ2B」に分類されました。

赤色3号・赤色102号・青色1号などのタール色素(合成着色料)

「赤色◯号」「黄色◯号」「青色◯号」のようなタール色素は、食品において主に合成着色料として使用される人工添加物です。変色のしにくさや保存性の高さ、コストの安さなどのメリットがあることから、日本国内でも使用されています。

食品の例としては福神漬けや紅しょうが、お菓子類、かまぼこなどの加工品ジュース類などで、色を美しく見せる目的で使用されます。

すべてのタール色素に発がん性があるとされているわけではなく、またIARCによって正式に分類されているものもありません。ただし、動物実験や研究結果などから、発がん性の可能性があると懸念されているタール色素もあり、その例としては下記が挙げられます。

- 赤色2号

- 赤色3号

- 青色1号

- 青色2号

安息香酸ナトリウム

安息香酸ナトリウムは、食品において主に防腐剤や防カビ剤として使用される人工添加物です。主に栄養ドリンクや炭酸飲料に使われています。

安息香酸ナトリウム自体に発がん性があるわけではありません。しかし、安息香酸ナトリウムとビタミンCが同時に存在すると、「ベンゼン」という物質が生成されることがあります。

ベンゼンはIARCが定める「グループ1」に分類されている明確な発がん性物質であり、高熱や紫外線などの一定の条件によって生成されますが、製造や管理の基準が強化されている現代であれば、低濃度かつ安全とされています。

OPP・TBZ(防かび剤)

OPP(オルトフェニルフェノール)とTBZ(オルトフェニルフェノール)は、どちらも食品において防カビ剤として使用される人工添加物です。主には、グレープフルーツやレモン、オレンジなどの柑橘類の農薬として使用されており、厳密に言えばこれらは食品添加物ではありません。

ヒトでの明確な根拠がないことから、IARCでは発がん性が分類できない「グループ3」に分類されていますが、動物実験や研究結果などからは発がん性の可能性が懸念されています。

日常生活で行えるがんを遠ざけるための対策

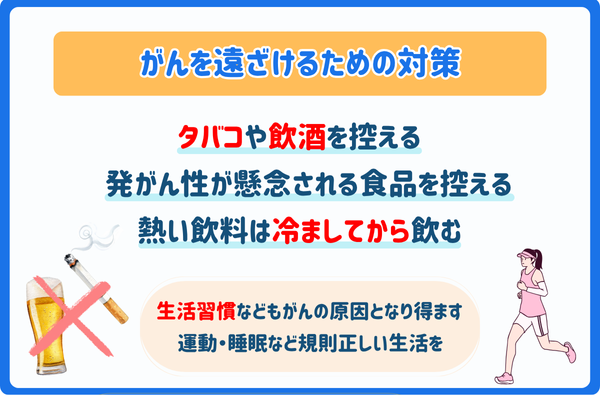

前述したように、発がん性物質が含まれる食品は多々あります。また、IARCでは発がん性が分類できないグループ3に分類されている物質であっても、動物実験などから発がん性が懸念されている物質も存在します。

さらに、がんの原因は必ずしも食品であるとは断言できず、生活習慣などが原因になる可能性もあります。そのため、現代では100%がんを防ぐための対策はありませんが、可能な限りがんを遠ざけることは可能です。

日常生活でも行えるがんを遠ざけるための対策としては、下記が挙げられます。

| 対策 | 概要 |

|---|---|

| タバコを吸わない | 喫煙や受動喫煙はIARCが定めるグループ1に分類される「発がん性がある」とみなされているもの。 肺がんや咽頭がんなどのリスクを下げる対策として禁煙は効果がある。 |

| 飲酒を控える | アルコールはIARCが定めるグループ1に分類される「発がん性がある」とみなされているもの。 食道がんや口腔がん、肝臓がん、乳がんなどのリスクを下げる対策として、飲酒を控えることは効果がある。 |

| 加工肉や赤肉などの発がん性が懸念される食品を控える | 加工肉や赤肉はIARCが定めるグループに分類されている食品。 これらの食品をなるべく控えることで、大腸がんや胃がんなどのリスクを下げる対策になる。 |

| 冷ましてから熱い飲料を飲む | 65℃を超える温度で摂取される飲料全般は、IARCが定めるグループ2Aに該当する。 高温による物理的損傷が食道がんのリスクを上げると報告されているため、熱い飲料は冷ましてから飲むことで対策になる。 |

まとめ

現代では100%がんを予防する方法はありませんが、発がん性物質が含まれる食品を避けることでがんを遠ざけることは可能です。

とはいえ、普段口にしている食品にも、発がん性の可能性があるとされている物質が含まれていることがあります。「どのような食品に発がん性物質が含まれているのか」「どのような対策を講じれば発がん性物質を避けられるのか」などを事前に把握しておくことで、がんのリスクを抑えられます。

当記事では、発がん性物質または発がん性の可能性がある物質を紹介してきました。がんのリスクを少しでも抑えたい場合、当記事を参考にしつつ発がん性物質を避けた食事をとることも検討してみてください。

カビ毒検査はこちら

カビ毒検査・分析19,800円(税込)~ カビ毒検査・分析は食の安全の証

食品衛生法上ではアフラトキシン、デオキシ二バレノールがモニタリング必須項目

カビが生育した食品の安全性確認にもご利用可能

カビ毒検査

残留農薬検査はこちら

農薬の多成分同時分析が、27,500円(税込)~実施可能!

ポジティブリスト制度、GAP管理の対応に最適な残留農薬検査

ご要望に合わせた低濃度・高品質・多種類・低価格のラインナップ

残留農薬検査