食品とペットフードの違い|栄養成分表示について番外編 ②|改めて学ぼう

ペットフードにも成分表示があることをご存じですか?

スーパー等で売られているペットフードの裏面を見ると成分表示の記載がありますが、書かれている内容は食品の栄養成分表示とは少し違っています。

今回はこれらの違いについてお話したいと思います。

表示内容の違い

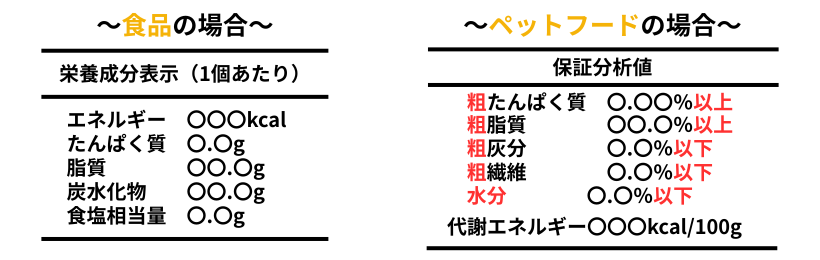

表示内容の一例は図1のとおりです。

ペットフードの場合、食品では記載していなかった「水分」の記載や、食品では分析していない項目である「粗繊維」という成分の記載が必要となります。

また、成分によっては「粗」という文言が付きます(※「粗繊維」以外は「粗」を外しての表示も可能です)。

食品の場合、カロリー以外の単位は(g)で記載されていますが、ペットフードでは、粗たんぱく質・粗脂質・粗繊維・粗灰分・水分について、保証し得る値を重量百分比(%)で記載されています。

また、粗たんぱく質・粗脂質は「以上」をつけて、粗繊維・粗灰分・水分は「以下」をつけて表示します。

この「以上」と「以下」の分類としては、粗たんぱく質・粗脂肪は、健康維持に必要な最低含有量を保証するため「以上」の表示がされ、水分・粗繊維・粗灰分は保証値より多いとエネルギーが低下し、一定の栄養を摂取できない可能性があるため、最大含有量を保証し「以下」で表示されます。

ペットフードの表示内容についてはこちらのコラムもご参照下さい。

>>ペットフードと人が食べる食品の違いとは?

図1 食品とペットフードの表示内容の違い

食品の栄養成分表示は「食品表示法」という法律に基づき、その中の「食品表示基準」に具体的な表示ルールが規定されています。

ペットフードの場合、「ペットフード公正取引協議会」より出されている、「ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則」という、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた、ペットフード業界のルールが存在します。

公正競争規約は自主的なルールですが、認定を受けているため、ペットフード業界における具体化したルールとして公式に認められたものです。

このルールに成分の具体的な表示方法が記載されています。

また、この規則によると、各種成分の分析方法は、「農林水産省消費・安全局長の定める飼料分析基準、農林水産消費安全技術センターの定める愛玩動物用飼料等の検査方法、又はこれに準ずる国際的検査基準による」と記載されています。

このように、食品とペットフードではそれぞれ表示を規定しているルールが異なり、表示内容や分析方法を取り決めている出処も異なっています。

弊社では、食品の栄養成分表示に関わる分析とペットフードの保証表示成分に関わる分析の両方を行っています。

ご興味がある方はぜひご検討下さい。

>>栄養成分表示(食品表示法対応)はこちら

>>ペットフード基本保証表示はこちら

参考資料

>>ペットフード公式取引協議会