HIV/エイズの検査方法や流れについて解説!

HIV/エイズの検査方法

HIVとはヒト免疫不全ウイルスのことで、エイズ(AIDS)発症の原因となるウイルスです。HIV感染によって、HIVがCD4陽性リンパ球という白血球の一種の免疫細胞を攻撃することによってCD4陽性リンパ球が少なくなり、免疫が低下します。その結果、通常であれば感染しない病気やガンにかかりやすくなり、治療せず放置していれば死亡する原因にもなります。HIVはタイプ1(HIV-1)タイプ2(HIV-2)という2つの遺伝子型に分類され、感染者の数はHIV-2の方が少なく、現在HIV-1が日本も含め全世界で主流となっています。このコラムでは、HIV検査の流れや検査方法について解説致します。

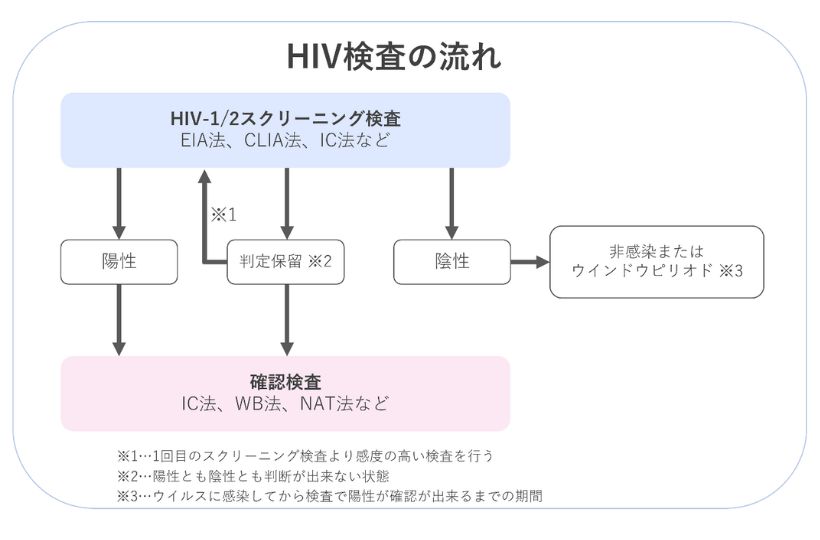

HIVの検査の流れについて

HIVの検査はスクリーニング検査と確認検査の2種類に分けられ、スクリーニング検査が行われた後に確認検査が行われます。スクリーニング検査とは、自覚症状がない人や感染のリスクのある人から感染者を見つけるための検査を指します。スクリーニング検査は出来る限り見落としがないようにするために、陰性の人も稀に陽性と判断されてしまうこと(=偽陽性)があります。そのため、スクリーニング検査で陽性になった場合、真の陽性かどうかの判断をするために確認検査を行います。

HIVの検査方法について

HIVの検査方法は、抗原・抗体を検出する方法やウイルスの遺伝子を検出する核酸増幅検査があります。抗原・抗体検査は、IC法、EIA法、CLIA法などが挙げられ、スクリーニング検査として用いられます。核酸増幅検査は、PCR法があり確認検査として用いられます。また、確認検査として抗体を検出するWB法がありますが、WB法は検査時間が長く判定方法に経験が必要となるため、核酸増幅法が確認検査に用いられています。

| 方法 | 用途 | 検出対象 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| IC(イムノクロマト法) | スクリーニング検査 確認検査 | 抗体/抗原 | ・即日検査可能 ・偽陽性の確率が他の検査より高い |

| EIA(酵素免疫測定法) | スクリーニング検査 | 抗体/抗原 | ・測定可能な濃度範囲が限られている |

| CLIA(化学発光免疫測定法) | 抗体/抗原 | ・測定可能な濃度範囲が広い | |

| WB(ウエスタンブロット法) | 確認検査 | 抗体 | ・感染初期では検出できない ・検査時間が長い |

| NAT(核酸増幅検査法) | 核酸 | ・急性期の感染での確認検査で使用 |

抗体検査とは、体内で増殖した抗原に対して産生される抗体の検出を行う検査のことで、HIVのスクリーニング検査や確認検査でも用いられます。抗体検査の場合、抗体が産生されるまで待つ必要がありますが、抗原と抗体を同時検出することが可能な「抗原抗体同時検査」やHIVの遺伝子の検出を行う「核酸増幅検査(NAT)」はHIV-1のみとなりますが、抗体検査よりも少し早く検査が可能です。

抗原・抗体って何?

抗原…生体に免疫反応を起こす物質のこと。ウイルスや菌、花粉、カビなど様々なものが挙げられる。

抗体…タンパク質の一種で、生体内に侵入してきた異物(抗原)に特異的に結合して体内から除去する物質のこと。

検査を実施するタイミング

HIVの抗体が産生され始める時期には個人差がありますが、感染可能性のある事柄から3か月経つと多くの人は抗体の産生がピークとなります。そのため、行為から3か月後にスクリーニング検査を行うとより確実な検査結果となり、適した検査タイミングといえます。

参考

>>国立感染症研究所 AIDS(後天性免疫不全症候群)とは

>>HIV検査相談マップ

国立感染症研究所 後天性免疫不全症候群(エイズ)/HIV感染症病原体検出マニュアル