食品工場における異物混入の対策は?原因ごとの具体的な対策と発生事例

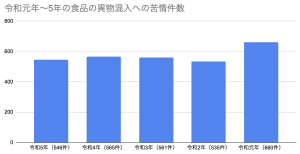

東京都保健医療局が公表している「食品の苦情統計」では、食品への異物混入に関する苦情の件数も報告されています。たとえば、令和元年〜令和5年の5年間では、食品への異物混入に関する苦情の件数は下記のように報告されています。

参考:東京都保健医療局 食品衛生の窓「食品の苦情統計」

異物混入については、いずれの年も500件を超える件数の苦情が寄せられていることがわかります。また、報告に至らなかった事例があることも考慮すれば、食品への異物混入はさらに多い件数で発生していることも推測されます。

異物が混入した商品は消費者から品質を疑われやすく、顧客満足度が下がる要因にもなります。また、食品は直接口に入るものであるため、異物混入があった場合には他の商品よりも嫌悪感は強いことでしょう。

さらに、SNSなどでも異物混入の事例は取り上げられやすく、実際にその商品を購入した人だけでなく、その事実を知った消費者からのイメージダウンにもつながるおそれもあります。

そのため、食品工場などの食品を取り扱う現場では、異物が混入しないための対策を徹底して講じておくことが大切です。

当記事では、食品工場における異物混入の原因ごとの具体的な対策とともに、実際に異物混入が発覚した事例についても紹介していきます。

異物検査はこちらから

異物検査は最短翌営業日にご報告可能!

異物混入時の対応や対策にも、ぜひお役立てください。

異物検査・異臭検査

食品工場における異物混入の原因

食品工場における異物混入の原因には、さまざまなものが考えられます。そのため、まずは食品工場における異物混入の原因について確認したうえで、それらに対する具体的な対策を把握しておくのがよいでしょう。

食品工場における異物混入が起きる原因としては、おおまかに下記が挙げられます。

- 食品工場の従業員による異物

- 害虫や害獣などの動物による異物

- 清掃の不備による異物

ここからは、食品工場における異物混入の原因について、それぞれ具体的に紹介していきます。

食品工場の従業員による異物

食品工場における異物混入の原因には、従業員による異物混入が挙げられます。具体的には、下記のようなケースが考えられます。

- 工場のルールを遵守せずに従業員が業務を行った

- 従業員が作業ミスをした

たとえば、食品工場で身だしなみなどのルールを定めていたとしても、従業員がそれに従わずに、衛生帽子や衛生白衣、手袋などを適切に使用せずに業務を行ったとします。この場合には、毛髪や皮膚片などの異物が食品に混入してしまう可能性があります。

実際に、厚生労働省が公表する「全国における食品への異物混入被害実態の把握」では、平成28年〜令和元年に寄せられた異物混入に対する苦情のうち、人毛の混入が3番目に多いとの報告があります。

また、従業員のミスが原因で食品に異物が混入することも考えられます。

作業中の不注意や手順の誤りによって、異物混入することがあります。食品製造の業務で必要な道具や器具の使用方法などを誤ってしまった場合、それが原因で食品に異物が混入してしまう可能性もあります。

害虫や害獣などの動物による異物

食品工場における異物混入の原因には、害虫や害獣などの動物による異物混入が挙げられます。

実際に、厚生労働省が公表する「全国における食品への異物混入被害実態の把握」では、平成28年〜令和元年に寄せられた異物混入に対する苦情のうち、ハエやゴキブリなどの虫の混入が最も多いとの報告があります。

「食品工場の天井や床面、壁面などに破損がある」「窓や扉が開放されている時間が長い」「工場内の清掃や整理整頓が不十分である」といった場合、害虫や害獣が食品工場に侵入してしまう可能性があります。

その場合、害虫自体が異物として混入したり、害獣の場合には毛や糞が混入してしまうことが考えられるのです。

清掃の不備による異物

食品工場における異物混入の原因には、清掃の不備による異物混入が挙げられます。具体的には、工場の清掃が行き届いておらず、カビやホコリが食品に混入してしまうケースが考えられます。

カビやホコリは食中毒や感染症などを引き起こす原因でもあり、これらが混入した食品を口にした場合、その人の健康被害につながる可能性もあります。とくに、乳児や子どもが口にしてしまうと、甚大な被害につながることも考えられます。

機械の老朽化などによる鉱物性の異物

食品工場における異物混入の原因には、機械の老朽化などによる鉱物性の異物混入が挙げられます。たとえば、食品工場の設備や機械が破損した場合、その破片が食品に混入してしまうケースが考えられます。

実際に、厚生労働省が公表する「全国における食品への異物混入被害実態の把握」では、平成28年〜令和元年に寄せられた異物混入に対する苦情のうち、鉱物性の異物として金属の混入が2番目に多いとの報告があります。

食品工場における異物混入の具体的な対策

ここまでは食品工場における異物混入の原因を紹介しましたが、ここからはこれらの原因ごとに異物混入の具体的な対策を解説していきます。

従業員による異物混入の対策

食品工場の従業員による異物混入の対策としては、下記が挙げられます。

| 対策 | 概要 |

|---|---|

| 従業員の身だしなみを徹底する | 従業員によって混入してしまう可能性がある異物として、毛髪や爪、皮膚などが挙げられる。 衛生帽子や衛生白衣、マスクなどを必ず着用することで、これらが異物として混入することの予防につながる。 |

| 従業員の身体に付着した毛髪やホコリなどを除去する | 従業員の気付かないところで、身体に付着した毛髪やホコリなどが食品に混入してしまう可能性もある。 業務の前には「粘着ローラーで衛生白衣に付着した毛髪や埃などを除去する」「エアシャワーで毛髪などを落とす」などの対策で異物混入の予防につながる。 |

| 食品工場の製造ラインに不要なものを持ち込まない | 業務にかかわりがないものが原因で食品に異物が混入してしまう可能性もある。 製造ラインの業務では不要なものについては持ち込みを制限することで異物混入の対策になる。 |

なお、食品工場の従業員が異物混入の対策の重要性を十分に理解していることも、異物混入を防ぐことにつながります。そのため、食品への異物混入の危険性や衛星管理の重要性などをテーマとした従業員に対する研修を定期的に実施しておくことも大切です。

動物による異物混入の対策

動物による異物混入の対策は、害虫・害獣を侵入させない、繁殖させないの両方が重要です。どちらか片方だけでは十分な対策とはいえないため、動物による異物混入の対策を講じる際には侵入させないための対策と繁殖させないための対策の両方を講じましょう。

動物による異物混入の具体的な対策としては、下記が挙げられます。

| 具体例 | |

|---|---|

| 害虫・害獣を侵入させない対策 | ・製造エリアの天井や壁面、床面に穴がある場合にはすべてを塞ぐ ・製造エリアの入場口に防虫のれんやエアカーテンを設置する ・換気扇や通気口などに網戸・フィルターを取り付ける ・製造エリアの入場口はすばやく開閉するようにルールを設ける ・窓の開閉が必要な場合には網戸を設置する |

| 害虫・害獣を繁殖させない対策 | ・害虫や害獣のエサになるようなものを残さないよう製造エリアの清掃を徹底する ・生ゴミは放置せずに密閉保管または密閉できるゴミ箱に廃棄して、すみやかに搬出する |

なお、対策を講じたとしても、食品工場に害虫や害獣が侵入してしまう可能性は否定できません。もしも害虫や害獣を発見した場合には、専門の業者に相談をして駆除するための対策を講じておくことも大切です。

清掃の不備による異物混入の対策

清掃の不備による異物混入の対策としては、下記が挙げられます。

- 施設・設備の清掃や洗浄について頻度と方法を明確に定めておき、従業員に周知させる

- 清掃や洗浄の作業を行った場合にはその記録を残しておく

- 清掃や洗浄が行われているかどうかについて、工場長や品質管理担当者が定期的に検証する

- 使用頻度の低い設備に関しては使用前に点検や洗浄を徹底する

清掃の不備による異物混入を防ぐためには、清掃や洗浄の作業が適切に行われているかどうかを工場長などが定期的に検証することも大切です。

食品工場の従業員に作業を任せることだけでなく、清掃などの作業の記録を残すことを徹底したうえで、ルールに則って作業が行われているかを定期的に確認するようにしましょう。

鉱物性の異物混入の対策

鉱物性の異物混入の対策としては、下記が挙げられます。

- 金属片などの金属の混入対策としてマグネットを導入する

- 金属だけでなくプラスチックやガラスといったさまざまな異物混入対策としてX線検知器を導入する

- 使用している設備を日常的に整備・メンテナンスを行い、劣化や破損がないかを確認する

- 目視による異物混入にルールを設けて徹底的に行う

鉱物性の異物混入の対策としては、マグネットやX線検知器を導入することも有効です。

たとえば、マグネットであれば金属片などの金属を発見するのに役立つうえに、比較的安価で用意できます。また、固体だけでなく粉末や液体など、さまざまな形状の食品に対して金属が混入していないかを調べられます。

X線検知器であれば、金属以外にもプラスチックやガラス、石といったさまざまな異物混入がないかを調べることが可能です。

そのうえ、パッケージ包装されていても食品状態を確認できることから、商品自体に異常がないかどうかを出荷前に確認でき、商品の品質の向上にもつながるメリットがあります。

実際に起きた食品への異物混入の事例

ここからは、実際に起きた食品への異物混入の事例を4つ紹介していきます。

- バターに金属線が混入した事例

- 小学校給食で提供されたいりこ飯に金属製のリングが混入した事例

- 味噌汁にネズミが混入した事例

- 小学校給食で提供された給食のわかめご飯にナイロン製の糸状繊維が混入した事例

バターに金属線が混入した事例

北海道札幌市に本社をおく牛乳及び乳製品の製造・販売をおこなう企業は、販売したバターに金属線が混入している可能性があり自主回収をおこなうことを発表しました。

混入が発覚した金属線は長さ18㎜、直径0.07mmで、製造ラインにあるベルトの部品が破損した際に、ベルト内の金属線が切れたものとしています。

バターの購入者から企業へ直接クレームがあり、問題が発覚しました。製品は全国に出荷されており、回収の対象製品は約628万個にのぼります。

なお、現時点で健康被害は確認されていないということです。

小学校給食で提供されたいりこ飯に金属製のリングが混入した事例

2024年10月29日、香川県観音寺市の小学校給食で提供された、いりこ飯に金属製のリングが混入していることが判明しました。

混入していた金属製リングは直径約8㎜、厚さ約1㎜のものです。当該小学校では、いりこ飯の喫食を中止し、代替食としてビスケットが提供されました。

なお、児童に健康被害や怪我はないとのことです。

味噌汁にネズミが混入した事例

牛丼チェーン店で提供された味噌汁にネズミの混入が発覚した問題等を受け、運営企業は2025年3月31日午前9時から4月4日午前9時まで、全ての店舗を一時閉店することを発表しました。

ネズミの混入が公表されたあとも、同年3月28日には都内の店舗で客がテイクアウトした商品にゴキブリの一部が混入していたことが明らかになりました。

全店舗の一時閉店をおこない、害虫・害獣の外部侵入対策を実施するとしています。

小学校給食で提供された給食のわかめご飯にナイロン製の糸状繊維が混入した事例

2024年6月25日、香川県東かがわ市の小学校給食で提供された、わかめご飯に、太さ約0.4mm、長さ約10cmのナイロン製の糸状繊維が混入していたことが判明しました。

児童が給食の配膳中に異物を見つけたため、児童はわかめご飯を口にせず、健康被害はないとのことです。

混入経路については調査中とのことですが、東かがわ市の学校給食では、5月31日と6月4日にもナイロン繊維とプラスチック片の混入があり、ナイロン繊維については現在も原因が判明していません。

市の教育委員会は、第三者による調査を検討しているとのことです。

まとめ

食品の異物混入に対する苦情は例年報告されており、近年はSNSなどでも取り上げられやすい事例であることから、異物混入が起きた場合には企業全体のイメージダウンにつながることもあります。

そのため、食品工場において異物混入の対策を講じておくことは非常に大切です。

食品工場における異物混入の原因としては、「従業員」「害虫や害獣などの動物」「清掃の不備」「設備の老朽化」などが挙げられます。当記事で解説したように、これらの原因それぞれに異物混入の対策はあるため、食品工場では可能な限りこれらの対策を講じておきましょう。

異物混入対策になる当社の検査やコンサルについてはこちら

当社が行う異物検査はこちら

| 検査項目 | 検査対象 | 分析方法 | 分析期間 | 料金 |

|---|---|---|---|---|

| 異物検査(簡易検査+ICP分析) | 金属片、石、砂、錆などの付着物 | ICP-MS | 7 営業日 | 27,500 円 |

| 異物検査(簡易検査+EDX分析) | 金属片、石、砂、錆などの付着物 | EDX | 7 営業日 | 27,500 円 |

※検査名をタップ・クリックすることで当社の検査ページを確認できます。

当社が行う食品コンサルはこちら

人が食品を求める限りは、「食中毒事故」「異物混入」などの食に関する損失リスクをゼロにすることはできません。しかし、適切な「知識」「ノウハウ」「人材教育」で、失うリスクをゼロに近づけることはできます。

食中毒事故を例に挙げれば、目に見えず重大な健康被害を起こすような菌が食材に付いていたとしても、適切な保管管理、適切な調理、適切な提供方法、適切な方法から外れないように業務をこなす人の管理と育成があれば、失うリスクを限りなくゼロに近づけられます。

この「適切」の内容については知識でありノウハウなので、専門家の適切な助言と行動があればどなたでも後から取得することが十分可能です。

当社の食品コンサルでは、貴社の状況や特色に応じた、「知識」「ノウハウ」の提供、従業員の「人材教育」により形だけでなく、総合的にリスクを低減する仕組みづくりをご提案いたします。

具体的なコンサルティング事例については下記が挙げられますが、ほかにもさまざまな施策・アドバイスが可能ですので、こちらのページからお気軽にお問い合わせください。

| コンサルティング事例 | 概要 |

|---|---|

| ふき取り検査による衛生チェック | 現場の衛生状態について確認できます。 具体的には、厨房や生産場など現場に入らせていただき、過去の経験上、食中毒菌の感染経路となり得る施設や機材がどれくらい食中毒菌汚染のリスクがあるかを、ふき取り検査による菌数の数値的データにより割り出し、現場に必要な対策についてアドバイスをさせていただきます。 また、従業員の方の服装・行動内容・持ち物等から、異物混入の危険性についての助言など総合的に助言いたします。 |

| HACCP導入支援・勉強会 | 食品衛生法改正により制度化されたHACCPの導入について、支援・サポートいたします。 お客様がHACCPについて全く準備・知識ゼロの場合は、まずはさわりの知識を身に着けるための初期導入勉強会を実施。 逆にある程度HACCPの構築が進んでいる場合は、定期的な内容チェックや要件となる従業員教育の実施など、お客様の事業規模や状況などによって柔軟に企画提案させていただきます。 |

| 二者監査代行サービスの対応 | お客様の取引先(購買や製造委託)や関連会社に対して実施している二者監査を弊社が代行で実施いたします。監査を代行し、お客様に報告する形式です。 評価基準はCodex HACCPに基づくISO22000、JFS規格やその他の自社規格基準など、幅広く対応いたします。 |