マダニに注意!SFTS(重症熱性血小板減少症候群)について解説

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の発生が年々増加しています。

SFTSは人だけでなく、イヌ・ネコにも感染する病気です。ご自身と大切なペットの命を守るため、草むらや山へ出かける際はダニに刺されないよう対策しましょう。

SFTSはヒトからヒトへの感染も確認されています

SFTSは、SFTSウイルスを保有するマダニに吸血されることにより感染するほか、SFTSを発症したイヌやネコといった伴侶動物からヒトへの感染や、ヒトからヒトへの感染も確認されています。

2011年に中国で初めて報告された新興感染症で、主に東アジア、東南アジアで感染例が報告されている疾患です。

感染すると発熱、消化器症状、血小板数の減少などがみられ、重症の場合は死に至ることもある病気です。

野外において、SFTSウイルスはマダニの生活環の中で維持されています。ウイルスを保有しているマダニの吸血により、シカ、アライグマ、ノウサギといった多くの哺乳動物が感染します。感染した動物の多くは発症せずにウイルスを保有し、感染動物を吸血した新たなマダニにウイルスを伝播する。一方、ヒト、ネコ、イヌでは致死的な症状を呈することが知られています。

日本におけるSFTS感染者(ヒト)の届出は西日本に多いですが全国的に報告があります。SFTSの感染者数は増加傾向にあり、2021年からは全国で毎年100例を超える感染例が報告されています。

月別にみると、発症届出数が多いのは春から秋にかけてであり、最も多いのが5月です。この時期はダニの活動性が高く、人の野外活動も多くなることが原因と考えられます。

SFTSを予防するには?

SFTSの予防として、山や草むらでの屋外作業の際には長袖長ズボン・帽子・手袋等を着用して肌の露出を減らすことがマダニ対策に有効です。

また、イヌやネコを散歩させた後は体表をよく観察し、ダニがついていないか確認しましょう。

イヌ・ネコが感染すると発熱・元気消失・嘔吐・黄疸などの症状を示し、重症化して犬は約3割、猫は約6割が死亡しています。

実際のマダニの画像は以下のコラムからご覧いただけます!

▷マダニの画像や写真│ヤケヒョウヒダニ、トコジラミ(南京虫)と比較

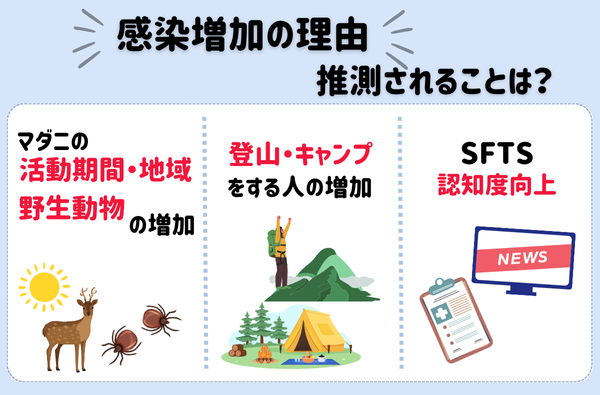

SFTS感染者数はなぜ増えている?

近頃、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)の感染者数が増加傾向にあります。

マダニは、主に森林や草地に生息し、春から秋にかけて活動が盛んになり、刺される危険性が高まります。

地球温暖化の影響により、マダニの活動期間が長期化したり、これまで生息していなかった地域にも広がっている可能性があるほか、マダニの主要な宿主(生きるために血液を吸う動物)となるシカやイノシシなど野生動物の増加もSFTS感染者数増加と関係していると推測されます。

また、近年のアウトドアブームにより登山やキャンプをする人が増えたことも感染者増加の一因であると考えられます。

これらは、人がマダニが生息する場所へ立ち入る機会を増やすこととなります。

さらに、SFTSの認知度向上が感染者数増加に大きく影響していることも考えられます。

メディア報道や医療機関への情報提供が進み、これまで一般的な風邪と診断されていたケースでもSFTSが疑われ、正確に診断される機会が増えています。

SFTSの発生状況

SFTSの感染者数は増加傾向にあり、感染後に死亡するケースも増えてきています。

愛知県豊田市では6月、市内に住む50代女性と90代男性の2名が感染後に死亡しました。

また、感染は人だけでなく、犬や猫にも確認されています。共に暮らすペットを介しての人への感染にも注意が必要です。

茨城県では、飼い猫と飼い犬のSFTS感染が確認されており、これらの猫や犬は一時的に屋外に出たり、山に入ったりしていたということです。

また、三重県ではSFTSに感染した猫の治療にあたった獣医師が死亡する事例もおこっています。

SFTSは、飼い主や獣医師をはじめとする全ての人、そして猫や犬などの動物にとって、細心の注意が必要です。

弊社では動物病院様から検査のご依頼を承っております。詳細はHPよりお問い合わせください。

SFTS(重症熱性血小板減少症候群)検査ページ