『添加物不使用』『無添加』の表示が2024年4月から厳格化!ガイドラインによる規制や表示ルールについて解説

目次

- 1 『添加物不使用』『無添加』の表示は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」で2024年4月から厳格化!

- 2 『添加物不使用』『無添加』の表示が厳格化された背景

- 3 ガイドラインで定められた『添加物不使用』『無添加』に関する注意するべき10類型の表示

- 3.1 1. 単なる「無添加」の表示

- 3.2 2. 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

- 3.3 3. 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

- 3.4 4. 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

- 3.5 5. 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

- 3.6 6. 「健康」「安全」と関連付ける表示

- 3.7 7. 「健康」「安全」以外と関連付ける表示

- 3.8 8. 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

- 3.9 9. 加工助剤やキャリーオーバーとして使用されている、また使用されていないことが確認できない食品への表示

- 3.10 10. 過度に強調された表示

- 4 『添加物不使用』『無添加』の表示による罰則はある?

- 5 今後『添加物不使用』『無添加』と表記するためにはどうすればいい?

- 6 『添加物不使用』『無添加』の表示については公定法準拠の栄養成分分析の実施も検討しておく

- 7 まとめ

『添加物不使用』『無添加』の表示は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」で2024年4月から厳格化!

令和4年(2022年)3月30日、消費者庁によって「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました。このガイドラインは、『添加物不使用』『無添加』のように、食品添加物の不使用に関する表示について規制をするためのものです。

そして、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインでは、約2年間を移行の猶予期間が設けられており、2024年4月以降は食品添加物の不使用に関する表記が厳格化されています。

具体的な規制内容については「ガイドラインで定められた『添加物不使用』『無添加』に関する注意するべき10種類の表示」の見出しで後述しますが、消費者に誤認を与えないように食品添加物の不使用に関して表記が必要になります。

『添加物不使用』『無添加』の表示が厳格化された背景

「食品表示法」という法律では、食品に使用された添加物についてはパッケージに明記しなければならないという旨が定められています。そのため、食品添加物を使用しているにもかかわらず、『添加物不使用』『無添加』と表示することは以前からも認められていませんでした。

しかし、食品添加物の不使用の表示に関するルールは明確に定められておらず、『添加物不使用』『無添加』のような表示は、食品関連事業者などが任意で行っていた背景があります。

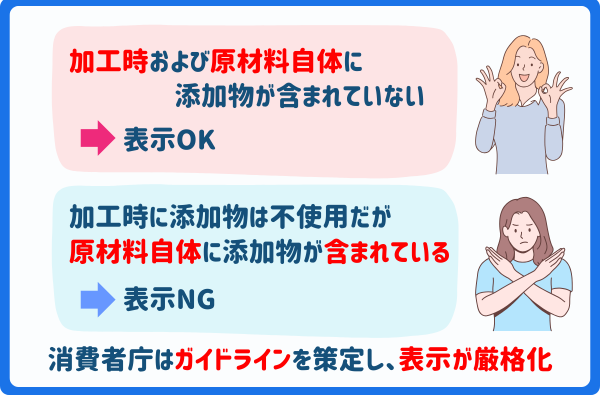

すべての商品が該当するわけではありませんが、加工時に食品添加物を使用していなければ、原材料自体に添加物が含まれていても『添加物不使用』『無添加』のように表記されていたケースもありました。

このような商品の場合、消費者が「添加物が一切使われていない」のように誤解をしてしまう可能性があります。

また、『添加物不使用』『無添加』の表示が過度にされた商品が流通すると、「添加物が使われた食品は危険なのか」のように誤認されてしまうことも考えられます。

そこで、消費者の誤認や誤解を招くことを懸念した消費者庁はガイドラインを策定し、『添加物不使用』『無添加』の表示が厳格化されました。

『添加物不使用』『無添加』の表示が禁止されたわけではない

SNSなどでは「無添加表示が禁止された」のような投稿もみられますが、『添加物不使用』『無添加』の表示が禁止されたわけではありません。

前提として、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインの目的は、食品添加物の不使用に関して消費者に誤解・誤認を与えないことです。そのため、原材料に添加物が使用されているのであれば、『添加物不使用』『無添加』と表記することはできません。

しかし、本当に食品添加物が一切使用されていないのであれば、消費者の誤解や誤認を招くリスクは低いため、『添加物不使用』『無添加』と表記しても問題はないと考えられます。

ガイドラインで定められた『添加物不使用』『無添加』に関する注意するべき10類型の表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、『添加物不使用』『無添加』に関して注意するべき表示について、下記の10類型が定められています。

- 単なる「無添加」の表示

- 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

- 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

- 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

- 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

- 「健康」「安全」と関連付ける表示

- 「健康」「安全」以外と関連付ける表示

- 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

- 加工助剤やキャリーオーバーとして使用されている、また使用されていないことが確認できない食品への表示

- 過度に強調された表示

ここからは、ガイドラインで定められた『添加物不使用』『無添加』に関する注意するべき10類型の表示について、それぞれ解説していきます。

1. 単なる「無添加」の表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、「無添加」のみの表示は注意するべきとされています。単に「無添加」と表記がされている場合、「食品添加物のうち何が無添加なのか」がわかりづらいためです。

事実とは異なるにもかかわらず、「この商品には添加物が一切使用されていない」のように消費者が誤解してしまうおそれもあるため、「無添加」と表示をする際には何が無添加なのかを明記する必要があります。

2. 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示は注意するべきとされています。

「食品表示基準に規定されていない用語」の具体例としては、人工・合成・化学・天然といった用語が挙げられ、これらは消費者に誤解を与える可能性があるとされています。

たとえば、「人工甘味料不使用」のような表示は、消費者から「人工甘味料が使われていないから品質が高いのか」などと考えられてしまう可能性があります。

人工甘味料が使われていないことだけで品質が高いとは断言できないため、このような表記は禁止事項に該当するのです。

3. 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

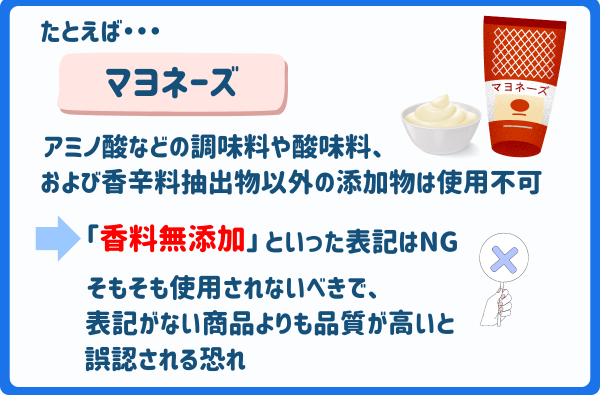

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示は注意するべきとされています。簡単にいえば、使ってはいけない食品添加物に関して、「無添加」のように表記してはいけないということです。

食品添加物に関する法令では、商品への使用が認められない添加物が定められています。

たとえばマヨネーズを例に挙げれば、アミノ酸などの調味料や酸味料、および香辛料抽出物以外の添加物は使用できないと定められています。そのため、マヨネーズであれば、香料などの食品添加物が使われていないのは当然といえます。

にもかかわらず、「香料無添加」のような表記をすると、このような表記がない商品よりも品質が高いと消費者から誤認されてしまうおそれがあるため、このような表記は禁止事項に該当するのです。

4. 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示は注意するべきとされています。簡単にいえば、無添加と表記している添加物と同じ機能、または似た機能がある添加物を使用しているのであれば、無添加と表記することに注意が必要ということです。

たとえば、「保存料無添加」と表記された商品に、「グリシン」が使用されているケースが該当します。グリシンには日持ち効果があるとされている添加物であるため、「保存料無添加」と表記をすると消費者に誤認を与えてしまうおそれがあります。

5. 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示は注意するべきとされています。

簡単にいえば、無添加と表記している添加物と同じ機能、または似た機能がある原材料を使用しているのであれば、無添加と表記することに注意が必要ということです。

たとえば、「調味料(アミノ酸等)無添加」と表記された商品に、「酵母エキス」が使用されているケースが該当します。酵母エキスの主成分はアミノ酸であるため、この商品はアミノ酸が使われていないとはいえません。

にもかかわらず、「調味料(アミノ酸等)無添加」のように表記をすると、消費者に誤解を与えてしまうおそれがあるため、このような表記は禁止事項に該当するのです。

6. 「健康」「安全」と関連付ける表示

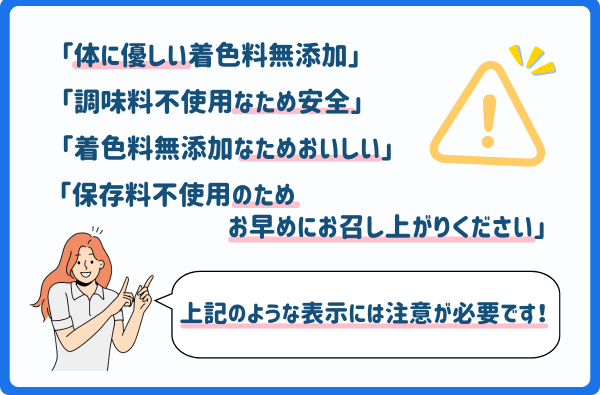

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、「健康」「安全」と関連付ける表示は注意するべきとされています。あくまで例ですが、「体に優しい着色料無添加」「調味料不使用なため安全」のような表示が該当します。

そもそもですが、国内で使用が認められている食品添加物は、安全性の評価を受けたうえで健康を損なうおそれがないと判断されたものです。そのため、食品添加物が使用されているからといって、その商品が健康・安全とは断言できません。

優良誤認にもあたるため、「健康」「安全」と関連付けて『添加物不使用』『無添加』と表示することはできません。

7. 「健康」「安全」以外と関連付ける表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、「健康」「安全」以外と関連付ける表示は注意するべきとされています。あくまで例ですが、「着色料無添加なためおいしい」「保存料不使用のためお早めにお召し上がりください」のような表示が該当します。

これらは、食品添加物が不使用であることが理由であることを説明できなければ、優良誤認につながる表示です。そのため、おいしい・期限が長い・短いのような表示を『添加物不使用』『無添加』と関連づけることはできません。

8. 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、食品添加物の使用が予期されていない食品への表示は注意するべきとされています。あくまで例ですが、ミネラルウォーターに「着色料無添加」といった表示がされているケースが該当します。

一般的にミネラルウォーターに着色料は使用されません。このように考える消費者からすれば、「着色料が使われていないなら、ほかのミネラルウォーターよりも品質が高いのか」のように誤解を与えてしまうおそれがあるため、このような表記は禁止事項に該当するのです。

9. 加工助剤やキャリーオーバーとして使用されている、また使用されていないことが確認できない食品への表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、加工助剤やキャリーオーバーとして使用されている、また使用されていないことが確認できない食品への表示は注意するべきとされています。具体的には、下記のようなケースが該当します。

- 「添加物不使用」のように表記されているにもかかわらず、一部の原材料には添加物が使用されている

- 「添加物不使用」のように表記されているにもかかわらず、原材料に添加物が使用されているかが確認できていない

食品添加物について『無添加』『不使用』と表示するには、商品に使われている原材料の製造や加工の段階から添加物が使われているかを確認しなければなりません。消費者に誤解を与えてしまうおそれがあるため、上記のようなケースでは『無添加』『不使用』と表示できないのです。

10. 過度に強調された表示

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では、過度に強調された表示は注意するべきとされています。具体例を挙げれば、商品のパッケージにて過度に大きな文字で『無添加』『不使用』のように記載されているケースが該当します。

このような表示は優良誤認につながるおそれがあるため、禁止事項に該当します。

『添加物不使用』『無添加』の表示による罰則はある?

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は2024年4月から義務化されていますが、禁止事項に該当するような表示に対する罰則は明確に定められていません。

とはいえ、義務である以上は、消費者に誤解や誤認を与えるような表示がある場合には、罰金などの罰則が科される可能性があります。

そのため、商品で『添加物不使用』『無添加』と表示する際には、ガイドラインに基づいた表記が必要になります。

今後『添加物不使用』『無添加』と表記するためにはどうすればいい?

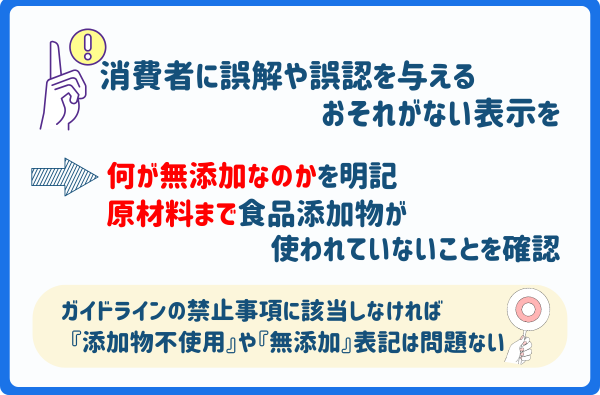

前述したように、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では『添加物不使用』『無添加』の表示を禁止しているわけではありません。ガイドラインに基づいたものであれば、『添加物不使用』『無添加』と表記しても問題はないのです。

そして、『添加物不使用』『無添加』の表示で注意するべきは、消費者に誤解や誤認を与えるおそれがないかという点です。

そのため、「何が無添加なのかを明記する」「原材料まで食品添加物が使われていないことを確認する」などを徹底し、ガイドラインの禁止事項に該当しないものであれば、『添加物不使用』『無添加』と表記することは問題ありません。

『添加物不使用』『無添加』の表示については公定法準拠の栄養成分分析の実施も検討しておく

『添加物不使用』『無添加』と表示するには、商品の原材料自体にも食品添加物が使用されていないかどうかを確認しなければなりません。この工程を怠れば、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の禁止事項に抵触する可能性があります。

そのため、『添加物不使用』『無添加』と表示する場合、その商品に対して栄養成分検査を実施しておくことも検討してみてください。『添加物不使用』『無添加』と表示するには公定法準拠の検査が必要になりますが、商品に食品添加物が使用されているかどうかを分析・検査が可能です。

なお、当社「株式会社 食環境衛生研究所」では、 公定法準拠の栄養成分分析を行っています。幅広い検査項目に対応しており、食品の表示義務がある栄養成分(7項目)については10営業日の検査期間で13,200円(税込)で検査が可能です。

良好な分析値が得られるため、「添加物不使用や無添加と表示しても問題ないか」という場合には当社での栄養成分分析も検討してみてください。

まとめ

『添加物不使用』『無添加』の表示に関して、消費者庁は令和4年3月30日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。

以前までは『添加物不使用』『無添加』などと食品添加物の表示に関するルールは明確に定められておらず、食品関連事業者などが任意で行なえました。しかし、2024年4月からはガイドラインによって、『添加物不使用』『無添加』の表示が厳格化されています。

ガイドラインの内容は義務化されているため、食品添加物に関して消費者に誤認・誤解を与えるような表示はいずれも禁止となります。『添加物不使用』『無添加』の表示をする際には、ガイドラインの禁止事項に抵触しないような表示が重要です。

なお、『添加物不使用』『無添加』と表示をするには、その商品の原材料自体にも添加物が使用されていないかを確認することが必要です。

公定法準拠の栄養成分分析を行うことで、添加物が使用されていないかなどを分析できます。当社「株式会社 食環境衛生研究所」は、 公定法準拠の栄養成分分析にも対応しているため、『添加物不使用』『無添加』の表示を考えている場合には当社での検査の実施も検討してみてください。

栄養成分分析は食環境衛生研究所へ

食環境衛生研究所では、公定法および近赤外線分光法 (簡易法) での栄養成分分析を行っております。

受託分析をご希望のお客様、分析方法で迷われるお客様はお気軽にご相談ください。