サルモネラ菌は加熱すれば死滅する?正しい加熱温度や食中毒の予防法

サルモネラ菌は、食品由来の食中毒を引き起こす代表的な細菌のひとつであり、特に鶏肉や卵などの動物性食品を原因とする感染事例が例年多く報告されています。

あくまで基準にすぎませんが、中心温度75度で1分以上しっかり加熱することがサルモネラ菌が死滅する加熱温度とされています。

加熱が不十分なままこれらの食品を摂取した場合、下痢や腹痛、発熱などの症状を伴う食中毒を発症するおそれがあります。

当記事では、サルモネラ菌の感染経路や主な症状をはじめ、菌を死滅させるために必要とされる加熱温度および加熱時間について解説します。

目次

サルモネラ菌の感染経路と主な症状

サルモネラ菌は自然界に広く存在する細菌で、動物の腸管内、とくに鶏や豚などの家畜、爬虫類、両生類などに多く見られます。これらの動物の糞便を介して周囲の環境や食品が汚染されることで、サルモネラ菌が人に感染することがあります。

日本では、サルモネラ属菌による食中毒は法定の「食中毒菌」として扱われており、例年の発症数の多さからも注目されています。

実際に厚生労働省が公表する「食中毒統計資料」では、サルモネラ属菌は腸炎ビブリオやカンピロバクターと並ぶ代表的な食中毒の原因菌として扱われています。

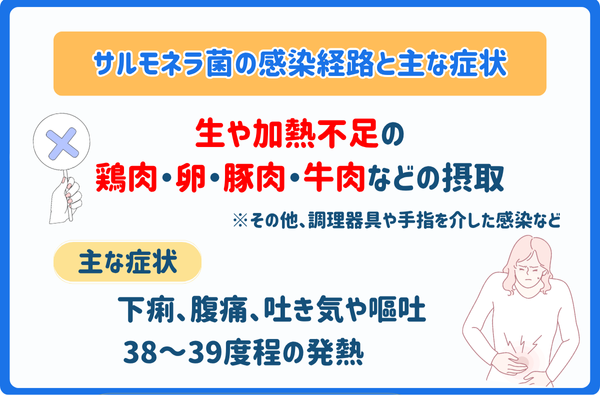

サルモネラ菌の主な感染経路と症状については下記のとおりです。

| 主な症状 | ・下痢 ・38度〜39度ほどの発熱 ・腹痛 ・嘔気や嘔吐 |

|---|---|

| 潜伏期間 | 6時間〜72時間(平均12時間) |

| 感染経路 | ・生や加熱不足の鶏肉・卵・豚肉・牛肉などの摂取 ・調理器具や手指からの二次汚染 ・感染した人や動物などの糞便から手指を介する経口摂取 など |

サルモネラ菌の感染経路は、主に生や加熱不足の鶏肉・卵・豚肉・牛肉などの摂取です。ほかにも、生の鶏肉や卵の取り扱いに注意せず、まな板や包丁を介して他の食品へと菌が広がってしまい二次感染になることもあります。

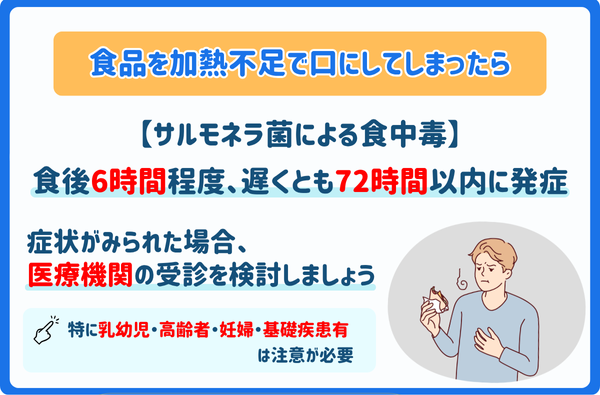

サルモネラ菌による食中毒は通常は2〜3日で自然に回復することが多いですが、脱水症状や高熱など重症化するケースもあります。特に乳幼児・高齢者・基礎疾患を持つ人などは重篤化してしまうリスクが高いため注意が必要です。

サルモネラ菌が死滅する加熱温度

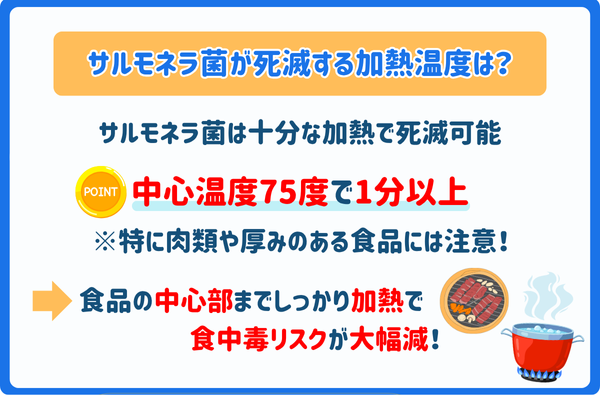

サルモネラ菌は熱に弱く、十分な加熱を行えば死滅させることが可能な細菌です。そのため、食品の中心部までしっかりと加熱することで、サルモネラ菌による食中毒のリスクを大幅に減らすことができます。

サルモネラ菌だけに限りませんが、多くの細菌は中心温度75度で1分以上しっかり加熱することで死滅させられます。

ただし、外側がしっかり焼けていても中心部が十分に加熱されていないケースには注意が必要です。見た目だけではサルモネラ菌が死滅しているかを判断できないため、とくに肉類や厚みのある食品では注意が必要です。

また、サルモネラ菌は75度に達しない加熱でも死滅します。たとえば、70度での加熱なら約3分で死滅することが知られています。

家庭の調理では細かな温度管理が難しいですが、「75度で1分以上加熱する」という基準で調理をすることがサルモネラ菌に対する現実的かつ確実な対策といえるでしょう。

加熱してもサルモネラ菌のリスクが残るケース

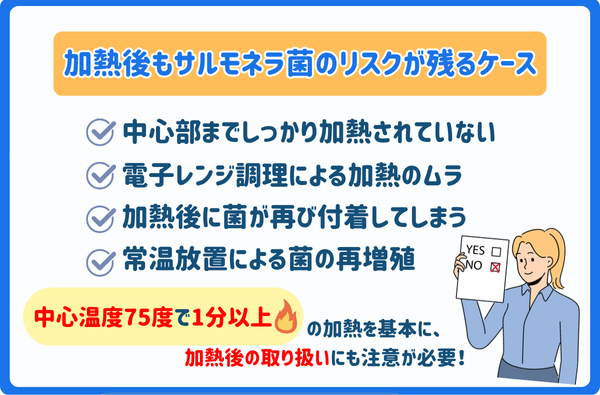

「サルモネラ菌は75℃で1分以上加熱すれば死滅する」というのが基本ですが、この基準を守っていたとしても食中毒が起こるケースは少なくありません。これは、加熱の工程自体ではなく、その前後の食品の取り扱いに問題があるケースが多いです。

加熱してもサルモネラ菌のリスクが残るケースとしては下記が挙げられます。

| ケース | 具体例 |

|---|---|

| 中心部までしっかり加熱されていない | 鶏のもも肉やハンバーグのように厚みがある食材では、表面が焼けていても内部が低温のままになりがちです。特に家庭では「見た目で判断してしまう」ことが多く、中心温度が75度に達していないまま調理を終えてしまうリスクがあります。 |

| 電子レンジ調理による加熱のムラ | 電子レンジは食品の加熱に便利ですが、温まり方にムラが出やすいです。 たとえば、一部は十分に加熱されていても、中心部が冷たいままになることがあります。 特に冷凍食品は加熱時間が不足しやすく、内部が半生の状態で食べてしまうこともあります。 |

| 加熱後に菌が再び付着してしまう | たとえば、「生肉を切ったまな板・包丁で、加熱後の食品を切ってしまう」「調理中に使った手で、調理済みの食品に直接触れる」などが該当します。 このような行為によって、加熱で死滅させたサルモネラ菌が再度食品に移ってしまう可能性があります。 |

| 常温放置による再増殖 | 加熱後の食品を室温で長時間放置してしまうと、空気中の菌や手指から再度菌が付着し、そこから増殖するリスクもあります。 とくに「調理後、食べるまでに時間が空いた」「弁当や作り置きを常温で保管していた」といったケースでは、サルモネラ菌に限らず食中毒全般のリスクが高まります。 |

サルモネラ菌による食中毒には、加熱そのものが不十分な場合だけでなく、加熱後の取り扱いにも注意が必要です。

サルモネラ菌による食中毒の発生事例

ここでは、サルモネラ菌による食中毒の発生事例について紹介していきます。

生ハムからサルモネラ菌が検出された事例

2025年5月8日、神奈川県横浜市は市内の加工工場で製造され、全国の食品雑貨店で販売された生ハムからサルモネラ属菌が検出されたことを発表しました。

市が4月下旬におこなった抜き取り検査によりサルモネラ属菌の検出が判明しました。運営会社は、全ての製造ロットの生ハム約7万個を自主回収するとしています。現時点で健康被害は確認されていないということです。

今回の事例では、抜き取り検査により早期にサルモネラ属菌の検出が判明したため健康被害の未然防止につながりました。

しかし、もし検査が行われていなければ、広範囲にわたる食中毒が発生する可能性もあったため、生ものや畜産加工品を扱う場合には、定期的な自主検査の実施を推奨いたします。

愛媛県伊予市の弁当店の仕出し弁当でサルモネラ菌による集団食中毒が起きた事例

2025年7月2日、愛媛県伊予市の弁当店が製造した仕出し弁当を食べた男女76人が、下痢や腹痛、発熱などの症状を訴えました。弁当にはハンバーグや目玉焼き、サラダなどが入っていたということです。

複数の患者の便からサルモネラ菌が検出され、患者が共通して食べていたものが他にないことなどから、保健所は弁当が原因の食中毒と断定しました。

愛媛県は、当該弁当店を7月14日から20日までの7日間、営業停止処分としました。患者は快方に向かっているということです。

県は、食中毒予防3原則、食中毒菌を『付けない(洗浄・清潔)』『増やさない(冷却)』『やっつける(加熱)』 を徹底するよう呼びかけています。

茨城県神栖市の社員寮食堂の料理でサルモネラ菌による集団食中毒が起きた事例

2025年5月19日、茨城県神栖市の社員寮食堂で提供された料理を食べた20~60代の男性28人が発熱や腹痛、下痢などの症状を訴えました。食堂では、油淋鶏や味噌汁などが提供されていました。

調査の結果、患者13人と調理従事者1人からサルモネラ属菌が検出され、食中毒と断定されました。食堂は12日夜から営業を自粛していますが、保健所は19日から食堂を営業禁止処分としました。

【食材別】サルモネラ菌による食中毒を予防するためのポイント

サルモネラ菌は多くの食品に潜む可能性がありますが、特にリスクが高いのは「肉類」や「卵」といった動物性の食材です。

ここでは、食材ごとに注意すべき加熱のポイントや取り扱い方法を解説します。調理時に意識すべき点を押さえることで、サルモネラ菌による食中毒のリスクを大きく下げることができます。

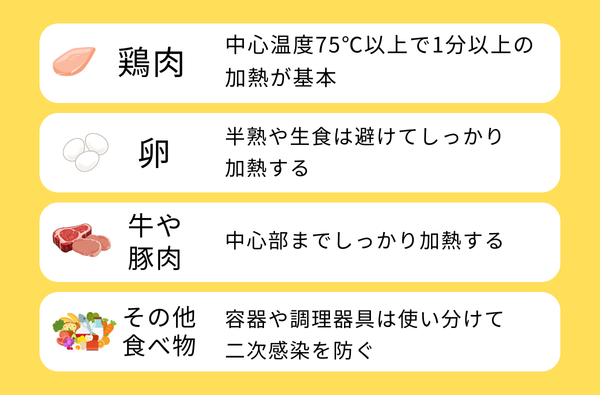

- 鶏肉|中心温度75℃以上で1分以上の加熱が基本

- 卵|半熟や生食は避けてしっかり加熱する

- 牛や豚肉|中心部までしっかり加熱する

- その他の食べ物|容器や調理器具は使い分けて二次感染を防ぐ

鶏肉|中心温度75℃以上で1分以上の加熱が基本

鶏肉はサルモネラ菌の主な感染源の1つであり、とくに注意が必要な食材の1つです。加熱不足のまま食べてしまうと、体内で菌が増殖して激しい下痢や発熱を引き起こすことがあります。

鶏肉を調理する際は、表面だけでなく中心部までしっかりと火を通すことが重要です。前述したように、「食品の中心温度が75℃以上で1分以上加熱されていること」を基準としてしっかり加熱をしましょう。

ただし、鶏肉は部位によって火の通りやすさが異なり、もも肉など厚みのある部位では外側が焼けていても中は加熱が不完全ということがあります。こうした状態ではサルモネラ菌が死滅せず、食中毒のリスクは拭えません。

調理中は肉汁が透明になるかを確認し、不安な場合は食品用の温度計を活用するとよいでしょう。

卵|半熟や生食は避けてしっかり加熱する

卵はそのまま生で食べる機会も多い食材ですが、サルモネラ菌による感染リスクがゼロではありません。とくに卵の殻の表面には、サルモネラ菌が付着している可能性があります。

そのため、卵は半熟や生食は避けて、できるだけしっかりと加熱して食べることが推奨されます。

卵焼きや目玉焼きなど、中心部まで固まっている状態が理想です。オムレツや半熟のゆで卵は、見た目には美味しそうでも加熱が不十分である可能性があるため注意が必要です。

牛や豚肉|中心部までしっかり加熱する

牛肉や豚肉は鶏肉ほどサルモネラ菌による食中毒リスクが高くないとされますが、カンピロバクターなどの他の細菌による食中毒リスクもあります。

とくにミンチ状にされたひき肉は、加工の過程で内部に菌が入り込んでいる可能性があるため、外側だけでなく中までしっかり加熱する必要があります。

ハンバーグやミートボールなどは、外見だけでは焼け具合が判断しづらいため、竹串を刺して肉汁の色を確認するなど、中心部の加熱具合に細心の注意を払うことが重要です。赤みのある肉汁が出てきた場合は、再加熱を行うなどの対策をとりましょう。

また、豚肉は脂肪の多い部位があり、火の通りにムラが出やすい特徴があります。炒め物でも、加熱ムラがないように食材のサイズを揃えたり、しっかり火を通す工夫が求められます。

その他の食べ物|容器や調理器具は使い分けて二次感染を防ぐ

サルモネラ菌のリスクは食材自体だけではありません。加熱済みの食品に対して、調理器具や手指を通じて菌が再び付着する二次汚染のリスクもあります。

たとえば、下記のような場合には、サルモネラ菌による食中毒リスクがあります。

- 生肉を扱ったまな板や包丁を洗わずにそのまま使用する

- 同じタオルやふきんで生食材と加熱済み食材の器具を拭く

- 手を洗わずに調理を続ける

そのため、「調理中は使用する器具をしっかりと分ける」「作業のたびに手を洗う」「タオル類はこまめに交換する」「使い捨てのペーパータオルを使用する」などの二次感染に対する対策が大切です。

サルモネラ菌による食中毒の原因食品を加熱不足で食べてしまったときの対処法

鶏肉や卵など、サルモネラ菌が付着している可能性のある食品を、十分に加熱しないまま食べてしまった場合は、体調の変化を慎重に観察することが重要です。

サルモネラ菌による食中毒は早ければ食後6時間程度、遅い場合でも72時間以内に症状が現れるのが基本です。

万が一、症状がみられた場合、医療機関を受診することを検討しましょう。とくに、「38度以上の高熱が続く」「激しい腹痛がある」といった場合などは、自己判断せず医師の診察を受けましょう。また、乳幼児・高齢者・妊婦・基礎疾患のある方は、重症化しやすいため、たとえ症状が軽くても早めの受診が推奨されます。

症状が出ていない場合でも、不安があるときはかかりつけ医や地域の保健所に相談するのもよいでしょう。同じ食事をとった人に体調不良が見られる場合には、早めに情報を共有しておくことが大切です。

まとめ

サルモネラ菌は、鶏肉や卵などの身近な食品に潜む食中毒の代表的な原因菌です。

加熱による殺菌では、食品の中心温度が75℃以上で1分以上という基準を守ることが基本です。表面だけが焼けて中が生だったり、加熱後の食品を汚染された調理器具で扱ったりすると、サルモネラ菌による食中毒のリスクを高めてしまいます。

また、食材によってリスクの性質や加熱ポイントも異なります。鶏肉は中心部までしっかりと火を通すこと、卵は半熟や生食を避けることなど、食材ごとに対策を講じておくことも重要です。