栄養成分表示は義務?例外と分析方法を解説

お菓子やお弁当をはじめ、消費者に販売される食品には、「栄養成分表示」をすることが法律で義務付けられています。

これは、消費者が、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量といった大切な情報を確認し、自身の健康状態や食生活に合わせて商品を安全かつ適切に選べるようにするためです。

栄養成分表示がなければ、お客様は安心して商品を購入できず、健康管理の妨げになったり、万が一の事故につながる可能性も考えられます。

栄養成分を表示する方法は、「分析による方法」と「データベースに基づく算出による方法」の大きく分けて2つあります。

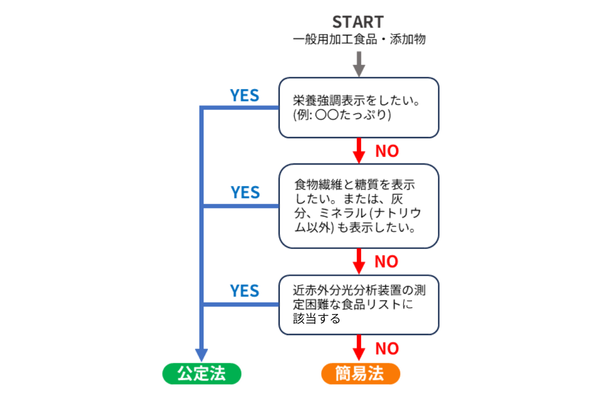

分析による方法は、さらに『公定法』と『近赤外線分光法 (簡易法) 』に分けられ、どちらの方法で分析をしても問題ありません。

本コラムでは、栄養成分表示とは何か、省略できるケースはあるのか、分析方法の選び方についてなどをご紹介していきます。

目次

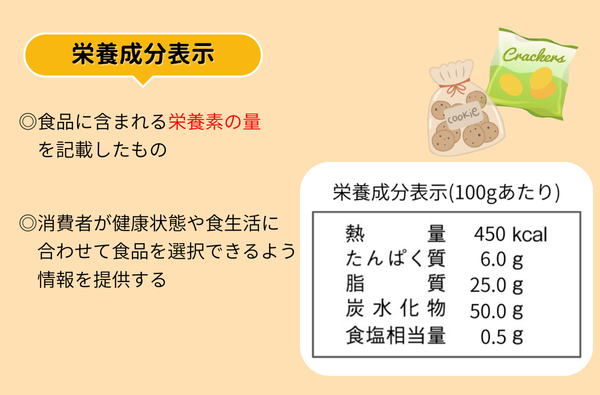

栄養成分表示とは?

スーパーやコンビニなどで買ったお菓子やお弁当などの食品の包装裏に、上記のような記載がされているの見たことがある方も多いのではないでしょうか。そこに記載されているのが「栄養成分表示」です。

これは、その食品にどんな栄養素がどれくらい含まれているかを示したものです。

具体的には、熱量 (エネルギー) 、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目が法律で表示を義務付けられており、消費者が自身の健康状態や食生活に合わせて食品を賢く選ぶための大切な情報源となっています。

栄養強調表示とは?

表示が義務付けられている、熱量 (エネルギー) 、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目のほか、包装容器に「高〇〇」や「低〇〇」のような特定の栄養素を強調して表示したい場合には、その栄養素も栄養成分表示に含める必要があります。

例えば、クッキーで容器包装に「カルシウムたっぷり」と記載したい場合は、5項目の表示以外にカルシウムの含有量も記載する必要があります。

容器包装に栄養強調表示したいときは、もしその製品が栄養成分表示を省略できる場合に該当しても、省略はせずに栄養表示基準に従って栄養成分表示をしなくてはなりません。

栄養成分表示を省略できる場合とは?

原則、すべての加工食品に栄養成分表示が義務づけられています。

ただし、消費税を納める義務が免除される事業者、つまり、小規模事業者 (※おおむね常時使用する従業員の数が20人 (商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人以下の事業者)) が販売する食品については、栄養成分表示の省略が可能です。

ただし、小規模事業者が食品の製造を行い、小規模事業者ではない事業者 (スーパー、百貨店、道の駅など) から消費者に販売する場合は栄養成分表示が必要となります。

※この場合、必ずしも製造者 (小規模事業者) が栄養成分表示をする必要はなく、販売する者 (スーパーなど小規模事業者ではない事業者) が表示をしても良いとされています。

つまり、最終的に消費者にその食品を販売する者が、表示内容に責任を持つ義務があるということです。

また、上記に該当する栄養成分表示を省略できる場合であっても、容器包装に栄養強調表示等、栄養成分に関する表示を行う場合は、栄養成分表示が必要となります。

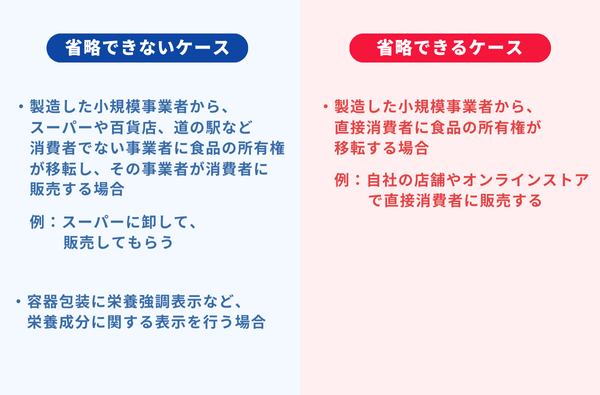

▽栄養成分表示の省略が可能な小規模事業者であっても、省略できるケースとできないケースがある

栄養成分表示が省略できるケース

・製造した小規模事業者から、直接消費者に食品の所有権が移転する場合

例) 自社の店舗やオンラインストアで直接消費者に販売する場合

つまり、食品を製造した小規模事業者から直接消費者へ食品の所有権が直接移転する場合には、栄養成分表示の省略が可能です。

栄養成分表示が省略できず、必要なケース

・製造した小規模事業者から、スーパーや百貨店、道の駅など、消費者でない事業者に食品の所有権が移転し、その事業者が消費者に販売する場合

例) スーパーに卸して、販売してもらう

・容器包装に栄養強調表示など、栄養成分に関する表示行う場合

栄養成分表示ルールの例外

小規模事業者でなくても、栄養成分表示の省略が可能な例外があります。

・生鮮食品

・酒類

・極めて短い期間で原材料が変更されるもの (日替わり弁当など)

・栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの (コーヒー豆やハーブ、茶葉、スパイスなど)

・容器包装の表示可能面積がおおむね30cm²以下であるもの

栄養成分表示の手法

分析により算出する方法

検査機関への依頼や自社分析を行い、栄養成分を表示します。

分析方法は、主に公定法と近赤外線分光法 (簡易法) があります。

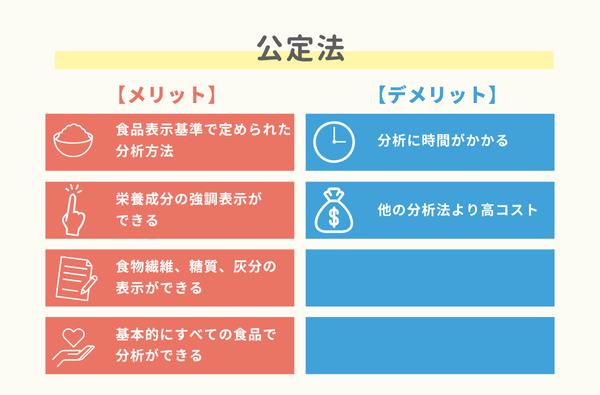

公定法

栄養成分表示のための成分分析の公定法として、「食品表示基準 (平成27年内閣府令第10号) 別表第9の第3欄に掲げる方法」(消費者庁) が広く利用されています。

基本的にすべての食品に対応可能で、食品別に前処理方法・試験方法が細かく定められており、良好な分析値が得られます。

また、栄養強調表示 (例:〇〇たっぷり) や、 食物繊維、糖質、灰分の表示も可能です。

一方で分析に時間がかかり、他の方法と比較して高コストであるという特徴があります。

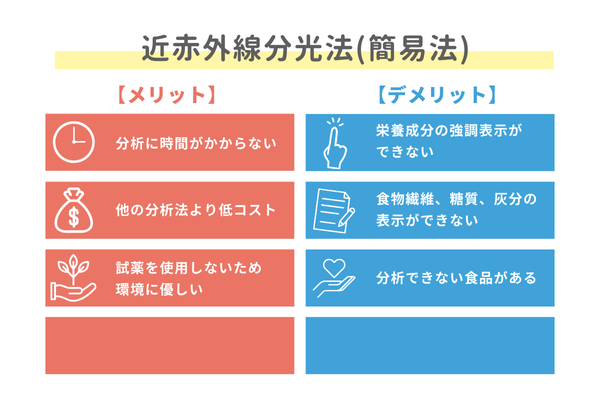

近赤外線分光法 (簡易法)

栄養成分分析を迅速かつ簡便に行える方法です。

そのひとつに近赤外線分光分析装置による分析があります。

分析に時間がかからず、低コストで分析が可能という特徴があります。

分析から得られた結果は合理的な推定値であるため、栄養成分表示ラベルに近接する場所に、「推定値」または「この表示値は、目安です」との表記が必要となります。

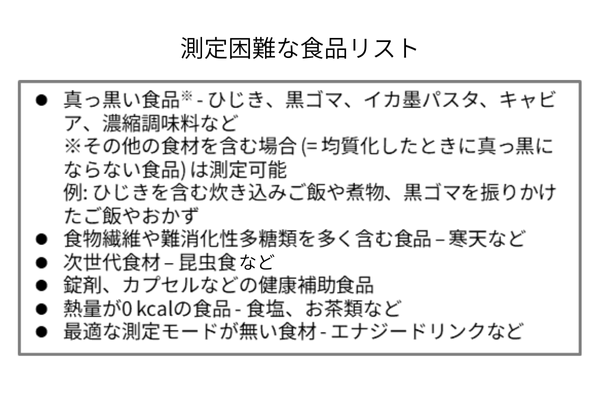

栄養強調表示や食物繊維、糖質、灰分の表示はできないほか、分析不可能な食品があります。

近赤外線分光法 (簡易法) による分析が可能かどうか判断に迷ったら

分析したい食品が、近赤外線分光法 (簡易法) で分析が可能かどうか分からない場合は、以下のフローチャートを参考にして下さい。

フローチャートを参考にしても判断できない場合は、公定法での分析を推奨しております。

データベースに基づいて計算し、表示値を算出する方法

日本食品標準成分表 (文部科学省 科学技術・学術審議会資源調査分科会 報告) 等のデータベースや原材料メーカーから入手した値を用いて、表示する値を求めることができます。

データベースによる算出方法では正確性に限界があり、正確な数値を表記したい、厳密な品質管理を求める場合には、公定法もしくは近赤外線分光法 (簡易法) での分析をご検討ください。

栄養成分分析は食環境衛生研究所へ

食環境衛生研究所では、公定法および近赤外線分光法 (簡易法) での栄養成分分析を行っております。

受託分析をご希望のお客様、分析方法で迷われるお客様はお気軽にご相談ください。