インフルエンザ脳症と子供の異常行動|発熱後2日間の安全対策

現在、全国的にインフルエンザの流行が拡大し、例年よりも早く、大きな波が押し寄せています。

学校や保育園などの集団生活の場では感染が広がりやすく、高熱や全身倦怠感を伴うインフルエンザに感染する子供が急増しています。

多くの場合は、薬の服用により数日で回復しますが、時にインフルエンザ脳症や肺炎などの合併症のリスクがあり、注意が必要です。

特に就学以降の小児・未成年者において、インフルエンザ感染時に異常行動が発生するリスクがあることが知られています。これは、急な発熱に伴うせん妄や幻覚などによって引き起こされると考えられています。

この異常行動は、窓からの転落や飛び降り、屋外への飛び出しといった重大な事故につながる可能性があります。子供の生命を守るため、保護者や周囲の大人はこのリスクを認識し、事故を未然に防ぐための対策を講じる必要性が非常に高まっています。

目次

異常行動の具体例と発生期間

インフルエンザに伴う異常行動は、突発的に、そして予期せぬ形であらわれることがあります。

子供の様子を注意深く観察し、異変の兆候を決して見逃さないようにしましょう。

異常行動の具体的な例は以下です。(厚生労働省より)

<異常行動の例>

・ 突然立ち上がって部屋から出ようとする

・ 興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする

・ 人に襲われる感覚を覚え、外に飛び出す

・ 突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする

・ 自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない

・ 変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る など

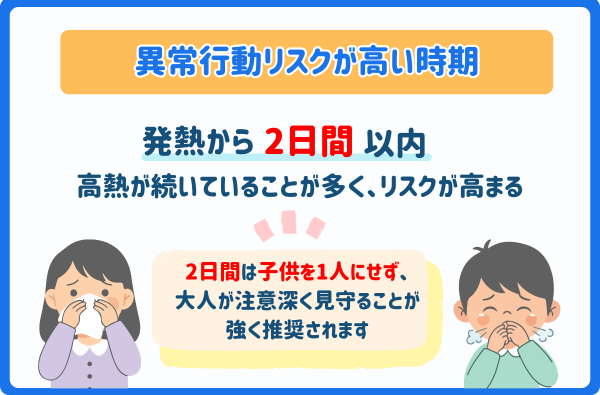

異常行動リスクが高い時期

異常行動は、服用している薬の種類や服用の有無にかかわらず、発生するおそれがあります。

発熱から2日間はインフルエンザによる高熱が続いていることが多く、異常行動が起きる可能性が最も高まります。

夜間や睡眠中も含め、この2日間は子供を一人にせず、保護者や周囲の大人が目を離さず、注意深く見守ることが強く推奨されます。

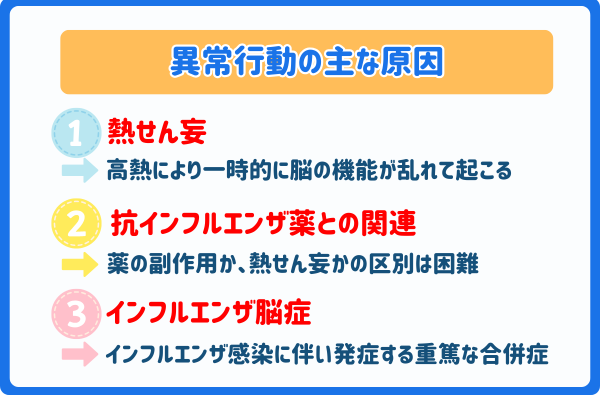

異常行動の主な原因

インフルエンザ感染時に就学以降の小児・未成年者に異常行動が見られるのは、いくつかの要因が考えられます。

熱せん妄

異常行動の最も主要な原因として考えられているのが、熱せん妄です。

これは、インフルエンザによる急激な体温の上昇(特に40°C近い高熱)によって、一時的に脳の機能が乱れることで起こります。

意識が混濁したり、幻覚や妄想を伴ったりするため、子どもは自分がいる場所や状況が分からなくなり、衝動的な行動(飛び降り、走り出すなど)につながることがあります。

熱が下がれば治まる一時的な症状であることがほとんどです。

抗インフルエンザ薬との関連性

「異常行動は抗インフルエンザ薬の副作用ではないか」というご懸念を持たれる方もいらっしゃいます。

異常行動は、抗インフルエンザ薬を服用していない場合や、インフルエンザ以外の高熱でも報告されており、薬の服用に関わらず発生しています。

また、一部の薬剤(オセルタミビルなど)の添付文書に異常行動が記載されているものの、薬の作用か、インフルエンザウイルスによる熱性せん妄かを明確に区別することは困難であり、抗インフルエンザ薬との因果関係をあきらかにすることは困難です。

現状、異常行動の主な原因はインフルエンザウイルスそのものによる高熱と考えられています。

薬の服用にかかわらず、発熱から2日間は、見守りが最優先になります。

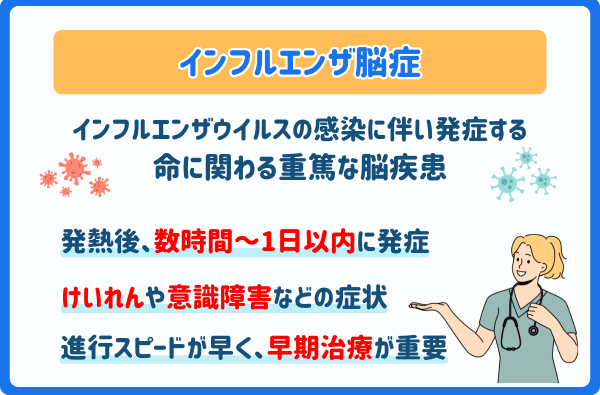

インフルエンザ脳症

稀ではありますが、異常行動や意識障害の裏には、インフルエンザ脳症という重篤な合併症が隠れている可能性があります。

インフルエンザ脳症とは、インフルエンザウイルスの感染に伴い発症する命に関わる重篤な脳疾患です。

インフルエンザ脳症は、急な発熱に続いて数時間から1日以内に発症することが多く、けいれんや意識障害などの症状があり、脳に重度の障害を残す可能性があります。

熱せん妄による異常行動と異なり、症状が持続的・進行的であるのが特徴です。

インフルエンザ脳症は進行のスピードが早く、早期治療が大切になります。

早期治療により、軽症ですむ可能性もあります。

早期発見が治療の鍵となるため、異常行動が見られる場合は、インフルエンザ脳症の初期症状である可能性も念頭に置き、速やかに医療機関を受診することが重要になります。

徹底すべき事故防止策

インフルエンザに感染した子供が異常行動を起こした場合、保護者や周囲の大人が目を離さず、事故が起きる可能性を物理的に排除することが最も重要です。

以下の事故防止策を徹底しましょう。

これらの対策は、抗インフルエンザ薬の種類や服用の有無にかかわらず、発熱が治まるまでの特にリスクの高い2日間は継続してください。

施錠の徹底

異常行動は、突発的にドアや窓を開けて外へ出ようとする形であらわれることがあります。

玄関や全ての部屋の窓の鍵を確実に施錠してください。

通常の鍵だけでなく、手の届きにくい位置にある内鍵(チェーンロック)や補助錠を積極的に活用し、子供が開けられないようにしてください。

寝室の工夫

子供が安全に療養できる環境を整えることが重要です。

窓に格子のある部屋や、ベランダに面していない部屋で寝かせるようにしてください。

高層階にお住まいの場合は、窓の近くに物を置かず、足場になるものを排除してください。

一戸建てにお住まいの場合は、転落のリスクが最も低い1階で寝かせることを推奨します。

監視体制の徹底

異常行動は、発熱から少なくとも2日間は薬の服用に関わらず、いつ起こるか分かりません。

就寝中を含め、子供を絶対に一人にしないでください。

特に夜間は、保護者の方も同じ部屋で寝るか、すぐに異変に気づけるよう、すぐそばで見守りを徹底してください。

異常行動が始まったら、無理に押さえつけようとせず、優しく声をかけながら安全な場所に誘導し、落ち着くまで付き添ってください。

医療機関をすぐに受診すべき危険なサイン

多くの一時的な異常行動は、熱性せん妄によるものですが、中にはインフルエンザ脳症などの重篤な合併症の兆候である場合があります。

以下の危険なサインが見られた場合は、一刻も早く医療機関を受診するか、救急車を呼ぶなどの迅速な対応が必要です。

<危険なサイン>

・けいれんが頻繁に起こる、または5分以上続く

・意識がぼんやりしており、名前を呼んでも反応が鈍い、または全くない(意識障害)

・一時的でなく、興奮や意味不明な言動が治まらず長く続く、または激しい

・呼吸が苦しそう、ゼーゼーする、または顔色や唇の色が明らかに悪い

・水分も取れないほど激しく、嘔吐を繰り返す など

これらのサインは、インフルエンザ脳症など、集中治療を要する重篤な状態に進行している可能性を示唆しています。

緊急時の対応

上記の危険なサインが見られた場合は、ためらわずに以下の行動を取りましょう。

・すぐに医療機関へ連絡し、受診の必要性や移動方法について指示を仰ぐ

・症状が重い、または急速に悪化している場合は、救急車を要請する

異常行動が見られてもパニックにならず、落ち着いて行動しましょう。

まずは子供の安全を確保し、危険なサインがないかを確認しましょう。

子供の安全を守るために

現在、インフルエンザの流行が拡大し、多くの子供が感染しています。

流行期においては、単に症状の回復を待つだけでなく、インフルエンザに伴う異常行動のリスクにも、保護者や周囲の大人が細心の注意を払うことが求められます。

子供の体調変化と行動に注意を払い、もし「いつもと違う」行動が見られた場合は、それが高熱による一時的なものであっても、インフルエンザ脳症などの重篤な合併症の兆候であることがあるため、決して軽く見過ごさないでください。

子供の命と安全を守るために、以下2つのポイントをいま一度、再確認しましょう。

<発熱から2日間は一人にしないことの徹底>

薬の服用に関わらず、発熱直後の2日間は最もリスクが高まります。

夜間も含め、子供を絶対に一人にせず、常にそばで見守りましょう。

<施錠の徹底>

異常行動による転落・飛び降り事故を防ぐため、窓や玄関の鍵、補助錠を確実に施錠し、物理的に危険な行動を封じる環境を整えましょう。

インフルエンザ不活化試験はこちら

インフルエンザ感染対策に効果的なマスク

インフルエンザの予防にマスクの着用は効果的です。

そんなマスクですが、同じマスクを連日で着用するとマスクの内側に食中毒菌などの菌が繁殖してしまうことがあり、不衛生です。

不織布マスクは必ず毎日新しいものに交換し、衛生的に着用しましょう。

マスクに関する検証をおこないました。ぜひご覧ください。