あきたこまちのカドミウム汚染:基準値超えの原因と対策、カドミウム低吸収の「あきたこまちR」とは?

目次

衝撃ニュース!「あきたこまち」から基準値超えのカドミウム検出

先日、秋田県は県の人気銘柄米「あきたこまち」から食品衛生法の基準値を超えるカドミウムが検出されたことを発表しました。

日本では平成23年、食品衛生法に基づく米の成分規格として、カドミウム濃度が0.4ppm(㎎/kg)を超えてはいけないと規定し、基準値を超える米は、市場への流通や販売が禁止されています。

今回発表のあった「あきたこまち」においては、カドミウムが0.47~0.87ppmの値で検出がされました。

日本では長年、米は主食として私たちの食卓を支えてきました。

食品由来のカドミウム摂取量の約3割は、米からの摂取であると推定されています。

そんな米からの基準値を超えるカドミウム検出の発表をうけ、多くの方が不安を感じたのではないでしょうか。

カドミウムとは?その特性と人体への影響

カドミウムとは、鉱物中や土壌中などに天然に存在する重金属です。

現在、鉱山や工場からカドミウムを環境中へ排出することは、法令や条例等に基づき規制されています。

カドミウムは、人に対して発がん性のある物質であるほか、一定量を超えて体内に蓄積することで腎臓の機能障害や骨の脆弱化など、健康に悪影響を及ぼすことが知られています。

カドミウムは、動植物が育つ過程で土や水などの環境中から取り込まれ、農畜水産物等の食品に含まれていきます。

それらを人が飲食することで摂取することとなります。

なぜ「あきたこまち」から基準値超えのカドミウムが?

通常は稲の出穂(茎から穂が出た状態)前後の3週間、水田に水を張った状態(湛水状態)を維持してカドミウムの吸収を防ぐが、基準値を超えてカドミウムが検出された「あきたこまち」は、夏場の湛水管理がうまくいっていなかったことが原因のひとつとして考えられています。

また、土壌中のカドミウム濃度が高いほど、米へのカドミウム蓄積量が増加するリスクも高まることが考えられます。

秋田県は、豊かな自然に恵まれ、古くから多様な鉱物資源に恵まれたことから、日本の鉱業史において重要な役割を果たしてきました。

一方で鉱山開発により、カドミウムをはじめとする重金属の発生など、環境へ大きな負荷がかかっていたと考えられます。この影響によってカドミウムが、周辺の土壌などに蓄積していった可能性は否定できません。

過去に環境中に排出されたカドミウムが土壌に長く残留し、時間をかけて米などの農作物に吸収される可能性があります。

基準値を超えてカドミウムが検出された「あきたこまち」は、秋田県の小坂町の農事組合法人が生産したものであり、小坂町は明治時代から昭和にかけて日本有数の産銅・亜鉛鉱山であった小坂鉱山が存在していました。

過去の小坂鉱山における鉱業活動が、今回のカドミウム基準値超過に直接つながっているとは断定できませんが、その可能性を完全に否定することはできません。

米とカドミウム 吸収のメカニズムと湛水管理の重要性

稲は、生育に必要な水分やカリウム、リン酸などの養分を、根を通して土壌中から吸収しています。

この吸収の過程において、土壌中にカドミウムが存在する場合、カドミウムも水に溶けた状態で根から吸収されてしまうのです。

そこで重要となるのが、出穂期前後各3週間における水田の湛水管理です。

特に、出穂前後の時期は栄養分の吸収が活発になるため、カドミウムも吸収されやすいと考えられています。

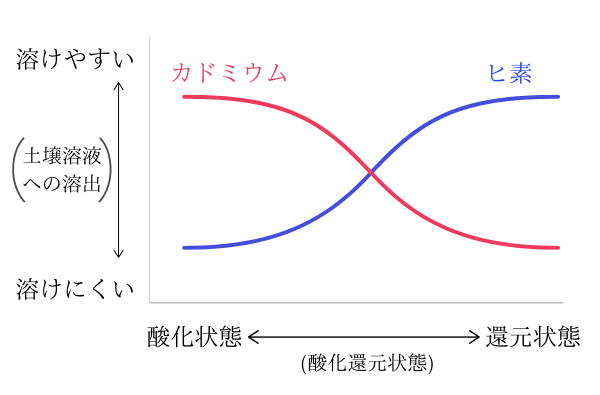

これまでの研究から、出穂期前後の土壌の酸化還元状態が米中のカドミウム濃度に大きく影響を与えることがわかっています。

湛水管理により、出穂期前後各3週間は水田を湛水状態に保ち、土壌の還元状態を維持することで、カドミウムは水に溶解しにくくなり、稲が根からカドミウムを吸収することを抑制し、米中のカドミウムが低減します。

一方で酸化状態から還元状態になればなるほど、無機ヒ素は水に溶解しやすくなるため注意が必要です。

※農林水産省「コメ中のカドミウム及びヒ素低減のための実施指針」をもとに作成

秋田県の取り組み カドミウム低吸収品種「あきたこまちR」

秋田県は令和7年度より、「あきたこまち」を品種改良し、カドミウム吸収性が極めて低い「あきたこまちR」に切り替える方針を公表しています。

あきたこまちRは、「あきたこまち(母)」にカドミウム低吸収品種「コシヒカリ環1号(父)」を交配後、「あきたこまち」を7回戻し交配してできた品種(交配育種)で、カドミウムをほとんど吸収しないという特性があります。

収量や品質、食味、外観等の特性や栽培管理は、これまでの「あきたこまち」と同じです。

「あきたこまちR」への切り替えの背景のひとつに、海外でのより厳しいカドミウム基準値の設定があげられます。

それに伴い、海外の基準に合わせて国内基準値が厳しくなることが見込まれます。

また、日本では現在未設定ですが、無機ヒ素の基準値を設定している国も多く、今後新たに設定されることが考えられます。

ですが、カドミウムと無機ヒ素への対策は全く逆の水管理が必要となり、カドミウム低吸収の「あきたこまちR」に切り替えることで、カドミウム対策では必須となる湛水管理が不要となり、あわせて無機ヒ素の低減も可能となります。

米袋への表示については、銘柄は「あきたこまち」、品種名が「あきたこまちR」となります。

まとめ

秋田県産「あきたこまち」から、食品衛生法の基準値を超えてカドミウムが検出されました。

カドミウムは、発がん性も指摘される重金属であり、過剰な摂取は健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

基準値を超えてカドミウムが検出された要因としては栽培時の湛水管理の不徹底があげられるほか、秋田県が古くから多様な鉱物資源に恵まれ、鉱業史において重要な役割を果たしてきたことも背景にある可能性があります。

カドミウムを低減させるためには、栽培時の湛水管理が重要となり、出穂期前後各3週間は水田を湛水状態に保ち、土壌の還元状態を維持する必要があります。

また、秋田県はカドミウム吸収を抑えた新品種「あきたこまちR」への全面的な切り替えを令和7年度からおこなうとしています。

これは、海外のより厳しい基準や、将来的な国内基準の見直しへも対応できるようにするためです。

今回のニュースを受け、多くの方が不安を感じられたかと思いますが、正確な情報を受け止めるとともに、日頃から食の安全への意識を高めていくことが重要です。

参考:農林水産省「コメ中のカドミウム及びヒ素低減のための実施指針」

:秋田県HP