検便の採取方法・やり方について【採取方法マニュアルダウンロード付き】

検便は健康診断や学校、食品関連の仕事などで提出を求められることの多い検査です。しかし実際には、「どうやって便を取ればいいのか」「水や尿が混ざったらだめなのか」「少量でも大丈夫か」といった疑問や不安を持つ方もいることでしょう。

まず、検便のやり方としての基本的な流れは下記のようになります。

- 通常通り便器に座って排便する

- 検査キットに付属する採便スティックで便を少量こすり取る

- 採取した便を容器に入れて検査キットを検査機関や病院に送付する

ただし、やり方を誤ると 「検体不良で再提出」 になってしまうことがあります。弊社は検便などの検査を行う検査機関ですが、実務上でも「採取量が足りないため再提出が必要になった」「採取された便に水が混じっていて正しい結果が得られない」といったケースが起こっています。

ファイルダウンロード

「検便採取方法の説明書」(PDFファイル)

検便で起こりやすい失敗と失敗しないための工夫をまとめましたので、検便検査の際には下記に注意してみてください。

| よくある失敗 | 失敗しないための工夫 |

|---|---|

| 採取量が少なすぎて再提出になった | 便の表面と内部をまんべんなくこすり、溝がしっかり埋まる量を確保する。 |

| 便に水が混じってしまう | あらかじめトイレットペーパーやラップなどを便器に敷き、便を受け止めて、そこから便を採取する。 |

| キットを開封したまま放置してしまう | 開封は採取直前に行い、使わないときは必ず密閉しておく。 |

| 保存液をこぼしてしまう | キャップはゆっくり回して開け、閉めた後は再び開けない。 |

| 便を多量にすくい容器に入りきらない | スティックの先端に付着する程度で十分であるため大量に採らない。 |

| 提出が遅れて便が劣化する | 採取後は冷暗所または冷蔵庫で保管し、当日〜翌日までに提出する。 |

| 生理中に血液が混入した | 可能であれば生理期間を避けて採取する。 |

検便はやり方自体はシンプルでも、ちょっとした工夫で失敗を防ぎ、正確な検査結果につなげられます。この記事では、検便のやり方に加えて、よくある失敗の回避法を専門的な視点で詳しく解説します。

これから検便を受ける方はもちろん、採取に不安がある方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

検便の目的と必要性

検便とは、便の中に含まれる細菌や寄生虫の有無を調べる検査です。とくに「サルモネラ属菌」「赤痢菌」「O-157などの腸管出血性大腸菌」は、集団食中毒の原因として知られており、これらの検出が主な目的となります。

健康診断や職場での衛生管理の一環として行われることが多く、食品関連事業に従事する人や、保育園・学校・介護施設などの集団生活に関わる人にはとくに重要です。

無症状の人が菌を持っているケースもあり、自覚症状がなくても他者へ感染させてしまう可能性があります。そのため、検便は 「自分のため」だけでなく「周囲を守るため」の社会的検査としての意味を持っています。

検便が必要になる場面

検便は、さまざまなシーンで必要とされます。代表的なケースを挙げると以下の通りです。

| 学校や保育園 | 集団生活の場は感染症が広がりやすく、子どもは免疫力が弱いため、定期的に検便が実施されます。 |

|---|---|

| 飲食店・給食センター・食品工場など | 調理者や製造スタッフが病原菌を保菌していると、大規模な食中毒につながります。従業員の衛生管理として検便は不可欠です。 |

| 医療・介護施設 | 高齢者や病気で免疫が低下した人に接するため、菌を持ち込まない配慮が強く求められます。 |

| 健康診断 | 一般企業の社員でも、年に一度の健康診断で検便が含まれることがあります。特に大腸がん検診などでは便潜血検査が行われます。 |

このように検便は、日常的な健康診断から感染症が発生した際の緊急対応まで、幅広いシーンで実施されています。とくに食品関連や教育・福祉の分野では自分のためだけではなく他者を守るために実施され、法令や自治体の条例に基づいて定期的に行われます。

一方で、企業の健康診断などは、自分の体調や将来のリスクを早期に発見するための機会にもなります。つまり検便は、個人と社会の両方にとって大きな意味を持つ検査だといえるのです。

検便のやり方!基本的な流れを紹介

検便は、専用のキットを使って正しく採取・提出することが大切です。使用するキットや検査機関によって異なる場合がありますが、一般的な流れを整理すると以下のとおりです。

- 検便キットを準備する

- 便を採取する

- 容器に入れてフタを閉める

- 保管して提出する

検便のポイントを端的にまとめれば、「水や尿が混ざらないようにする」「便を複数箇所から採取する」「早めに提出する」の3つです。これらを守ることで、検査の精度が高まり、感染症や疾患の早期発見につながります。

ここからは、検便検査のやり方について、各工程ごとの注意点やよくある失敗と合わせて解説していきます。

ファイルダウンロード

「検便採取方法の説明書」(PDFファイル)

1. 検便キットを準備する

まずは、検便キットを準備しましょう。検便キットは検査機関や病院から配布されるのが一般的ですが、通販やドラッグストアで購入することも可能です。

検便専用の容器やスティック、採取シートなどがセットになっており、多くのキットでは採取がしやすいようにスティックやスプーンも付いています。

なお、検便検査の正しい結果を判定するためにも、検便キットを準備する段階では下記に注意しましょう。

| 注意点 | 理由 |

|---|---|

| キットを開封したまま長時間放置するのは避ける | 外気に触れることで容器内部が雑菌に汚染され、正しい検査結果が出なくなるおそれがあります。 |

| 容器やスティックを素手で直接触らない | 手指の細菌や油分が付着し、便に含まれる病原菌や潜血の判定が誤ってしまう可能性があります。 |

| 使用期限が切れたキットを使わない | 保存液の効果が落ち、血液や菌など便中の成分が変質する可能性があるため、検査に不適切です。 |

2. 便を採取する

検便キットを準備した後は、便の採取を行います。

検便キットには採便管のキャップがついています。便を採取するときは採便管の筒部分をしっかり持ち、軽くねじるようにしてゆっくりキャップを外しましょう。

そうすることで、中の保存液がこぼれにくくなります。強い力で一気に開けると、液体が飛び散る危険があるため注意しましょう。

また、便を直接トイレの水に落としてしまうと採取が難しくなります。あらかじめ付属の採便シートやラップなどを便器に敷き、便が水に触れないようにして採取を行いましょう。

採取の際はスティックの先端を便の表面に軽く押し当て、少しずつ動かして複数の場所から採取します。スティックにある小さな溝や穴の部分に便が入り込む程度が目安です。

「スティックの先端を便に複数回刺す」「表面をなぞるように回転させながら付着させる」のように採取してみてください。下痢気味の便の場合は水分が多いため、先端全体にしっかりと便を付けるようにしましょう。

なお、便の採取でありがちな失敗と理由をまとめましたので、下記に注意して採取をしてみてください。

| ありがちな失敗 | 理由 |

|---|---|

| キャップを勢いよく開けて保存液をこぼす | 正確な保存ができなくなり、再採取が必要になる可能性がある。 |

| トイレの水に便が落ちてしまう | 水に触れると便中の細菌数や血液が薄まってしまい、検出感度が下がります。 |

| 一部しか便が採れず必要量に満たない | 便は部位によって含まれる菌や血液の分布が異なるため、偏った採取では異常が見逃される可能性があります。 |

| 一度に多量をすくい、容器に入りきらない | 保存液との比率が崩れてしまい、検体が適切に保存されず、腐敗・変質のリスクが高まります。 |

3. 容器に入れてフタを閉める

採取ができた便を容器に入れる際には、スティックを斜め上から容器に差し込み、カチッと音がするまでしっかり押し込みましょう。

一度セットしたスティックは、何度も抜き差ししないのが鉄則です。開閉を繰り返すと、保存液がこぼれたり、検体が空気に触れて劣化してしまう恐れがあります。閉めたあとは再び開けず、そのまま提出するようにしてください。

なお、フタが緩んでいると中身が漏れたり検体が劣化する原因になります。ラベルや氏名の記入欄がある場合は忘れずに記入しておきましょう。

採取した便を容器に入れてフタを閉める際の注意点をまとめましたので参考にしてみてください。

| 注意点 | 理由 |

|---|---|

| フタが完全に閉まっているかを確認する | 提出途中で漏れると検査不能になり、再検査が必要になります。 |

| 容器の外側に便が付着していないかを確認する | 衛生的に問題があるだけでなく、他人の便と混同してしまうおそれがあります。 |

| ラベルを記入し忘れる | 誰の検体か不明となり、検査結果が無効になります。 |

4. 保管して提出する

検体は高温や直射日光を避け、できるだけ早めに提出します。自宅で一時的に保管する場合は、冷暗所に置き、長時間放置しないことが重要です。

検査機関や医療機関の指示に従い、指定された期限内に提出しましょう。

なお、検体の保管から提出までによくある失敗をまとめました。いずれかに該当すると、「正しい検査結果が出ない」「再検査の必要がある」といったリスクがあるため、下記には注意しておきましょう。

| よくある失敗 | 概要 |

|---|---|

| 室内に放置して検体が劣化する | 便中の細菌は温度が高いと急速に増殖・分解が進み、正しい検査ができなくなります。とくに夏場は放置するのは避けて、冷暗所または可能であれば冷蔵庫で保管をしましょう。 |

| 提出期限を過ぎてしまう | 保存液である程度保護されても、便の性質は時間とともに変化し、正しい結果が得られなくなります。 |

| 冷凍庫で保管してしまう | 冷凍すると細胞構造が壊れて、血液や細菌の検出が不正確になります。検査機関も「冷蔵は可、冷凍は不可」としている場合が多いです。 |

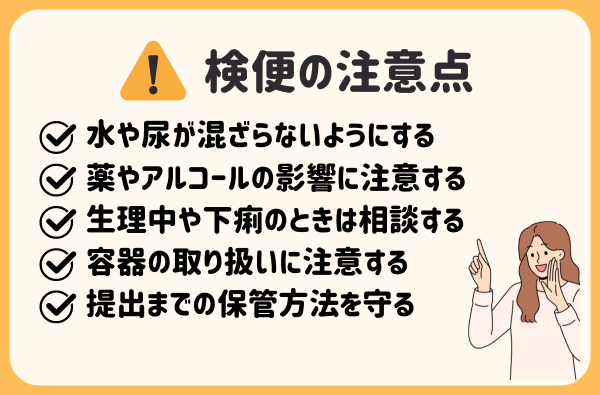

検便の注意点

検便は正しい方法で行って初めて信頼できる結果が得られます。以下の点には特に注意しましょう。

| 水や尿が混ざらないようにする | 便に水や尿が混ざると、病原菌の濃度が薄まり、検査結果が不正確になる恐れがあります。便器に直接落とさず、必ずシートやペーパーでキャッチするのが基本です。 |

|---|---|

| 薬やアルコールの影響に注意する | 抗生物質や下痢止めを服用している場合、菌が一時的に減って正しく検出されないことがあります。また、大量の飲酒は腸内環境に影響する場合があります。服薬や飲酒をしている場合は、必ず検査機関や医師に申告しておきましょう。 |

| 生理中や下痢のときは相談する | 生理中の血液が混ざった便や、水様便は検査に影響を与えることがあります。その場合、検査機関に事前に相談し、再採取を指示されるケースもあります。 |

| 容器の取り扱いに注意する | 採取した便が容器の外側に付着した場合は、必ずティッシュやアルコール綿で拭き取りましょう。汚れたまま提出すると、衛生上のリスクになるだけでなく、検査自体が受け付けられないこともあります。 |

| 提出までの保管方法を守る | 採取後に常温で長時間放置すると、菌が死滅したり逆に増殖してしまうことがあります。冷暗所や冷蔵庫で保管し、当日〜翌日までに必ず提出してください。 |

便の量が少なくても、正しく採取・保管されていれば十分に検査可能です。逆に、水や尿の混入や長時間の放置といった基本的な注意点を守らないと、再提出になり手間が増えてしまいます。

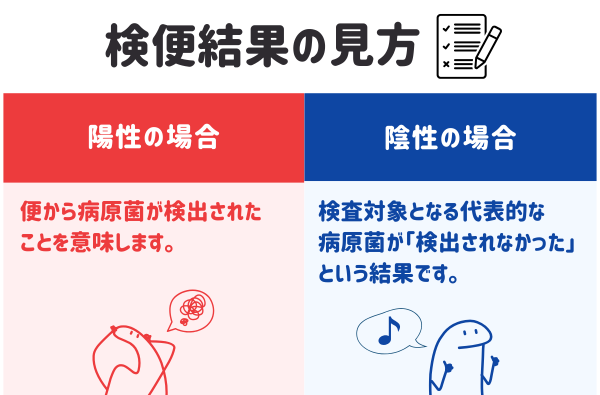

検便結果の見方

検便の結果は「陰性」「陽性」というシンプルな表記で返されることが多いですが、その意味を正しく理解しておくことが大切です。

| 陰性の場合 | 検査対象となる代表的な病原菌(サルモネラ、赤痢菌、O-157など)が「検出されなかった」という結果です。現時点で保菌していないことを示すもので、特に追加の対応は不要です。 |

|---|---|

| 陽性の場合 | 便から病原菌が検出されたことを意味します。ただし「陽性=病気」というわけではありません。自覚症状がなくても菌を持っている「保菌者」であるケースもあります。 この場合は、再検査や医師の診察を経て、治療の必要性や就業制限の有無が判断されます。 |

検便はあくまでも菌がいるかいないかを調べる一次的な検査です。陽性となった場合でも、すぐに深刻な病気と結びつける必要はなく、大切なのは医師や専門機関の判断に基づいて次の行動を取ることです。

また、検便は感染症だけでなく、大腸がん検診の一環として「便潜血検査」として用いられることもあります。この場合の陽性は出血があった可能性を示すものであり、必ずしもがんを意味するわけではありません。精密検査を受けて初めて診断が確定します。

つまり、検便の結果は最終診断ではなく健康状態を見極める入口です。不安を感じたら、必ず医療機関に相談し、適切なフォローアップを受けるようにしましょう。

検便のよくある質問

検便は何日前に行えばいいですか?早く取りすぎたときはどうすればいいでしょうか?

検便は、できる限り新しい便を提出することが原則です。

目安としては、検査当日または前日に採取した便を提出してください。これは、赤痢菌やサルモネラ菌などの食中毒原因菌は時間が経過すると死滅したり数が減少したりするため、古い便では正確な検査結果が得られにくくなるからです。

もし提出日よりも2日以上前に採取してしまった場合は、その便を使うのではなく、改めて新しい便を採取し直すことが望ましいです。健康診断や検査機関によっては「前日または当日の便に限る」と指定しているケースもあるため、必ず案内に従うようにしましょう。

なお、前日に採取した便を保存する際は、直射日光や高温多湿を避けて冷暗所で保管してください。ただし冷蔵保存が必要かどうかは検査機関によって異なるため、キットに同封された説明書を確認することが大切です。

洋式・和式トイレでの検便はどうやって採取すればいいですか?

洋式トイレと和式トイレでは、便が水に落ちやすいため、少し工夫が必要です。

| 洋式トイレの場合 | ・便座に反対向きに座り、便器の手前に厚めに折り畳んだトイレットペーパーを敷いて採取する方法があります。 ・トイレットペーパーは何枚か重ねて厚みを出すと安定しますが、水に濡れると便の重みで崩れやすいので注意が必要です。 ・採便前に排尿を済ませておくと、便に尿が混ざるリスクを防げます。 |

|---|---|

| 和式トイレの場合 | ・しゃがんだ際に便が直接水に落ちないよう、便器の前方にトイレットペーパーを敷き、その上に便を落とすのが基本です。 ・姿勢が不安定になりやすいので、しっかり足を踏ん張り、体勢を安定させることも大切です。 |

洋式・和式いずれの場合も、「水や尿を混ぜない」「便を安定して受け止める」 ことが正しく検便を行うためのポイントです。

採便シートがないときはどうすればいいですか?

検便キットに付属している「採便シート」が手元にない場合でも、家庭にあるもので代用可能です。以下は代表的な方法です。

| 新聞紙やラップを使う方法 | ・新聞紙を細長く折りたたみ、少したるませて便器の左右に引っ掛け、便座を下ろして固定します。 ・その上に折り畳んだトイレットペーパーを重ね、便を受け止めれば採取が可能です。 ・使用後はトイレットペーパーはトイレに流し、新聞紙はビニール袋に入れて捨てましょう。 ・同様に、家庭用ラップをV字型に貼り、トイレットペーパーを重ねる方法もあります。ラップはゴミの量が少ないため、後片付けが楽というメリットがあります。 |

|---|---|

| ラバーカップを利用する方法 | ・トイレ詰まりを直すときに使うラバーカップを使って、サイホン部分の水を一時的に減らすこともできます。 ・溜まり水を減らした便器に、クシャッと丸めたトイレットペーパーを置き、その上に排便することで便を採取可能です。 ・ただしこの方法はやや手間がかかるため、新聞紙やラップで代用できない場合の最終手段として考えるとよいでしょう。 |

採便シートがなくても、工夫次第で清潔に便を採取できます。大切なのは「便が水に触れないようにする」ことです。

失敗しにくくかんたんに採便する方法はありますか?

逆向きに座って採取するのもおすすめですが、「水面が広くてペーパーを置く場所がない」「便座の形状や狭いスペースで逆座りができない」といった場合、逆向きに座って採取するのが難しいケースもあります。

こうした環境では、下記の手順で採取するのもよいでしょう。

- 普段通りのスタイルで便座に座る

- 排便の途中で、厚めに取ったトイレットペーパーで肛門まわりを軽く押さえるように拭き取る

- トイレットペーパーに付着した便から採便スティックで必要な量を採取する

この手順であれば便が水に落ちる心配がなく、洋式・和式トイレどちらでも使えるため失敗が少ないのが特長です。

検便の結果が「陽性」だったらどうなりますか?

陽性だからといって必ずしも病気とは限りません。無症状の「保菌者」である可能性もあります。再検査や医師の診察を経て、治療や就業制限の要否が判断されます。

まとめ

検便は自分のためにも、社会全体の安全を守るためにも欠かせない検査です。

採取はわずかな便を取るだけで完了しますが、「水や尿を混入させない」「清潔に取り扱う」「期限を守って提出する」といった基本を守ることで、精度の高い結果が得られます。

また、検便は食中毒や感染症の早期発見に役立つだけでなく、大腸疾患などの重大な病気の兆候を見逃さないためにも重要な役割を果たします。

もし採取方法に不安がある、薬の影響が気になる、結果に疑問があるといった場合は、自己判断せずに検査機関や医師へ相談することが大切です。検便は決して難しいものではありません。正しい手順を知って実践することで、自分自身と周囲の人々を守ることにつながります。