【異臭】「嗅覚」及び「におい」について

異臭、それは私たちの日常に突然現れる、不快な訪問者のようなものです。時には鼻を突き刺すように、時にはじわりと心を不安にさせるように、その存在を主張します。異臭は単なる不快な臭いではなく、私たちの健康や生活環境に様々な影響を与える可能性があります。

「嗅覚」及び「におい」について

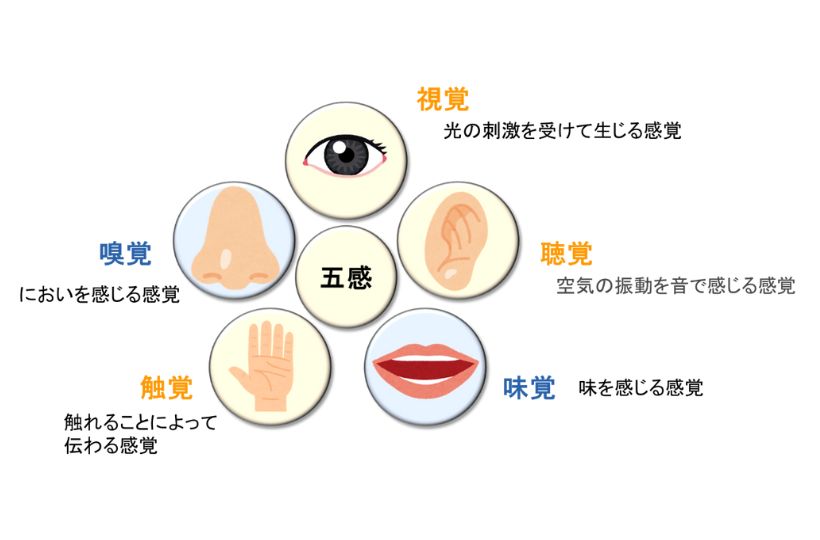

ヒトや動物が外界の状況を感知するための感覚機能を5つに分類したものを五感と呼んでいます。五感とは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚及び触覚のことを言います。視覚は光の刺激を受けて生じる感覚、聴覚は空気の振動を音で感じる感覚、触覚は触れることによって伝わる感覚であり、これら3つの感覚は波長、波動や音波、硬さや温度などの物理信号を認識する感覚に分類されます。一方、嗅覚はにおいを感じる感覚、味覚は舌の味蕾で味を感じる感覚であり、化学的感覚に分類されます(図1)。本コラムでは、異臭に関与する「嗅覚」にクローズアップして述べたいと思います。

猫の嗅覚はヒトの約25万倍、犬の嗅覚はヒトの約100万倍と言われています。さらにアフリカゾウは犬の2倍の嗅覚を持つと言われています。このように嗅覚を発達させることで進化を遂げてきた多くの動物と比べて、ヒトは生きて行くうえで視聴覚が重要視されてきました。そのため嗅覚に関するメカニズムが明らかになったのはごく最近のことです。

図1 五感について

物理信号で認識する感覚は、視覚、聴覚及び触覚で、化学物質で認識する感覚は、嗅覚及び味覚である

現在知られている化合物は約200万種であり、その中でにおいを感じさせる化合物は40万種程度であると言われています。生物にとっての「におい」とは、空気中を飛散し嗅覚を刺激する揮発性物質のことを言います(空気中に存在する窒素、酸素、二酸化炭素などにおわない物質も多く存在します)。多くのにおい物質は、空気中に極めて低濃度(ppbレベル)で存在します。におい物質は、分子量が約300以下の低分子有機化合物であり、

分子量が300以上になると重くなり空気中を飛散できない状態となり「におい」として認識しづらくなります。

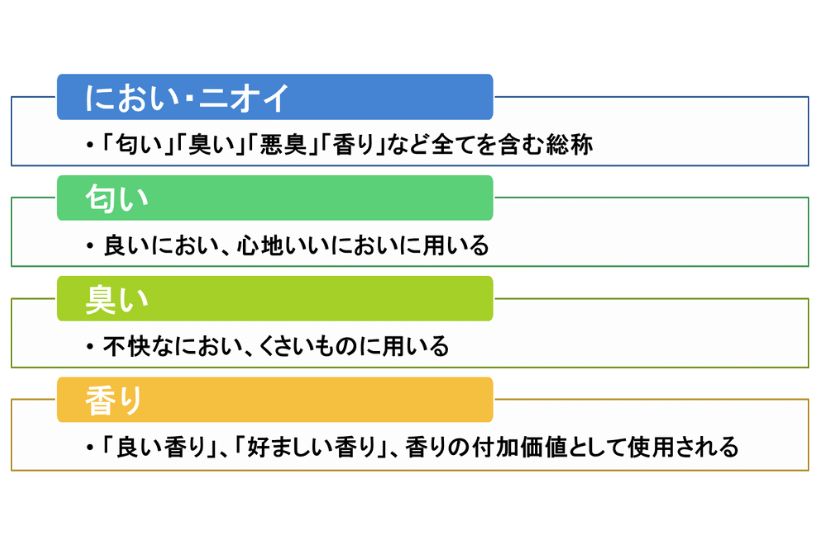

「におい」には、良いにおいや不快なにおいがありますが、これらを表現する際には使い分けが必要な言葉に該当します。図2に「におい」を表現する際の使い分けについてまとめました。口頭で「におい」と言っても区別できませんが、文書で記載する際には注意しながら表現していただければと思います。

図2 「におい」を表現する際の使い分け

参考文献

1) 悪臭について 第1回においに関する基礎知識(公益財団法人におい・かおり環境協会(令和3年5月))においに関する基礎知識.pdf

2) 匂い,臭(にお)い,気になるニオイ(NHK放送文化研究所HP)