「におい」感知のメカニズム

1991年に米国コロンビア大学のリンダ・バック博士とフレッド・ハッチソン癌研究センターのリチャード・アクセル博士が嗅覚受容体遺伝子群を発見(2004年ノーベル医学生理学賞受賞)して以来、殆ど知見がなかった「におい」感知のメカニズムに関する研究は飛躍的な進展を遂げました。前回のコラムでも触れましたが、多くの哺乳動物では嗅覚が主要な感覚器官であるの対し、ヒトを含む哺乳類は進化の過程で嗅覚に依存してこなかった進化的バックグランドがあるためこの分野の研究が遅れていました。ここでは、比較的最近明らかになった「におい」感知のメカニズムについてご紹介します。

人が香りを感知するメカニズム

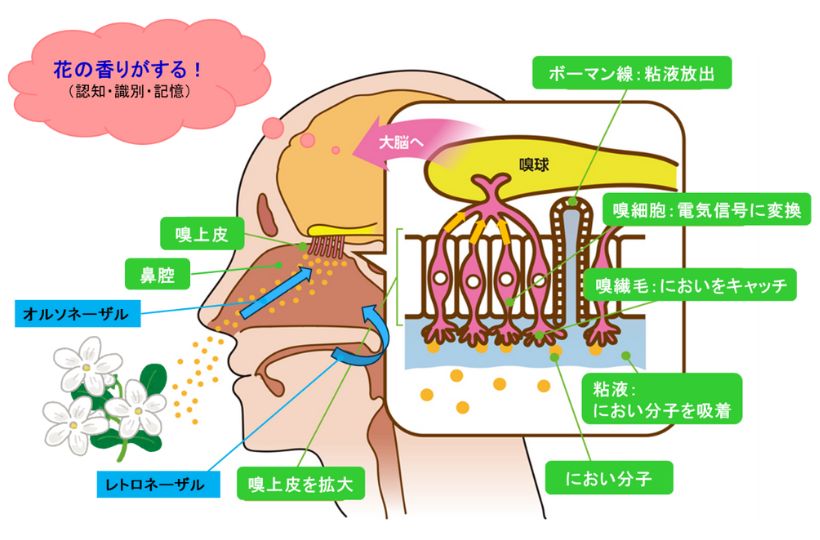

図1は、ヒトが花の香りを感知する嗅覚のメカニズムを図式化したものです1)。花のにおい分子は鼻から吸引され、鼻内部の鼻腔内上部(天井部)にある嗅上皮に運ばれます。におい分子はボーマン線から放出される粘液に吸収され、嗅細胞先端部で運動性のある嗅繊毛に吸着されます。におい分子は嗅細胞で化学信号から電気信号に変換され、嗅球を経て大脳へと情報伝達され、最終的に認知・識別・記憶などの感覚を通じて「花の香りがする!」と認識されるようになります。

におい分子が嗅上皮に運ばれる経路は二つあり、一つは呼吸などにより空気中を拡散するにおい分子が鼻に入り嗅上皮に到達する経路で「オルソネーザル」といい、もう一つは食べ物を飲み込むときに喉から上がってきたにおい分子を嗅上皮が捉える経路で「レトロネーザル」といいます2)。官能評価では、摂食前の食品のにおいはオルソネーザル、摂食中の評価はレトロネーザルの経路を通じてにおいの評価を行います。

図1 花の香りを感知する嗅覚のメカニズム

(科学技術振興機構「サイエンスポータル」かぐわしき、この世界~匂いをコントロールし、みんなが心地よい環境をデザインする~(2020.01.16)より抜粋し一部を改変)

理化学研究所 脳科学総合研究センター シナプス分子機構研究チームは、嗅覚を敏感に感じ取るのに重要な役割を担っている「グーフィー(Goofy)」遺伝子を嗅細胞のゴルジ体から発見しました。さらにグーフィー遺伝子を欠損させたマウスは、嗅繊毛が通常より短くなっていることや嗅細胞の反応が鈍くなっていることを明らかにしました3)。また東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命化学専攻 生物化学研究室においても遺伝子レベルの研究から、アフリカゾウはイヌの2倍、ヒトの5倍もの嗅覚受容体遺伝子を持つことを明らかにし、哺乳類の多様性について論じています4)。このように国内においても嗅覚のメカニズムに関する研究は活発に進められており、今後さらにいろいろなことが明らかにされることが期待されます。

参考文献

1)東原和成: かぐわしき、この世界~匂いをコントロールし、みんなが心地よい環境をデザインする~、科学技術振興機構「サイエンスポータル」(2020)

2)新村芳人: おいしさを感じる嗅覚は人類進化の謎を解く鍵!?, 特集 においの科学、ヘルシスト275号(2022)

3)Tomomi Kaneko-Goto, Yuki Sato, Sayako Katada, Emi Kinameri, Sei-ichi Yoshihara, Atsushi Nishiyori, Mitsuhiro Kimura, Hiroko Fujita, Kazushige Touhara, Randall R. Reed, and Yoshihiro Yoshihara : Goofy Coordinates the Acuity of Olfactory Signaling, Journal of Neuroscience, 33(32), 12987-12996 (2013)

4)Niimura, Y., Matsui, A., and Touhara, K.: Extreme expansion of the olfactory receptor gene repertoire in African elephants and evolutionary dynamics of orthologous gene groups in 13 placental mammals, Genome Research 24, 1485-1496 (2014)