黄色ブドウ球菌とは?食中毒の原因や予防法まで解説

黄色ブドウ球菌による食中毒は、通年発生するリスクがある食中毒です。とくに7月〜8月に発生数が多い傾向があり、飲食店だけでなく家庭でも黄色ブドウ球菌による食中毒が起きるリスクはあります。

黄色ブドウ球菌による食中毒は通常発症から1日〜2日程度で回復します。重症化することはほとんどありませんが、主に悪心やおう吐といった症状がみられるため、食中毒が疑われる場合には速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

当記事では、黄色ブドウ球菌による食中毒の症状や食中毒の原因、予防法について解説していきます。

なお、当社「株式会社 食環境衛生研究所」では、黄色ブドウ球菌が食品に含まれているかどうかの検査を行っています。詳細は「黄色ブドウ球菌数」のページになりますので、黄色ブドウ球菌による食中毒のリスクがないかを調べたいときにはお気軽にご相談ください。

目次

黄色ブドウ球菌とは?

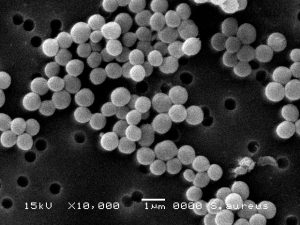

黄色ブドウ球菌(おうしょくぶどうきゅうきん)とは、下記の画像のようにブドウの房状に見える菌種です。

引用元内閣府 食品安全委員会「食中毒菌の電子顕微鏡写真」

黄色ブドウ球菌は自然界に広く分布しており、牛や豚などだけでなく人間の体にも生息しています。健康な人であってものどや鼻などに生息しており、食中毒の原因になるだけでなく、にきびや水虫などにも存在する細菌です。

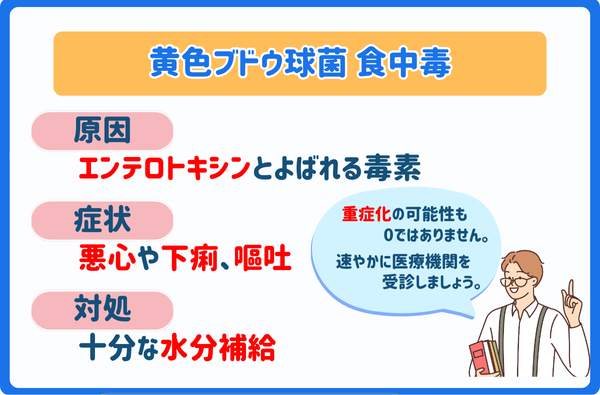

黄色ブドウ球菌は食べ物のなかで増殖をします。増殖する際には「エンテロトキシン」と呼ばれる毒素を産生し、これが食中毒の原因となります。

黄色ブドウ球菌自体は熱に弱く、60度程度で30分加熱することで死滅しますが、毒素であるエンテロトキシンは熱に強い特性があり、100度で30分加熱しても分解できません。

エンテロトキシンが産生されると通常の加熱や調理では分解されづらいため、家庭での食事でも食中毒を起こす可能性があるのです。

「令和5年食中毒発生状況」では、令和5年に起きた食中毒のうち2.0%はブドウ球菌が原因であるように、食中毒を引き起こす原因として注意するべき細菌です。

黄色ブドウ球菌による食中毒の症状

黄色ブドウ球菌は潜伏期間が30分〜6時間程度であり、平均約3時間で症状がみられる傾向があります。

食中毒の症状としては、ほとんどの場合で悪心(吐き気)やおう吐がみられます。ほかにも、下痢の症状もみられますが、発熱を起こすことはありません。

黄色ブドウ球菌による食中毒の特別な治療法は必要なく十分な水分補給が大切

黄色ブドウ球菌による食中毒は基本的に1日〜2日程度で回復し、ほとんどの場合では重症化することはありません。特別な治療法は必要なく、通常は水分を十分に補給することが大切になります。

とはいえ、脱水症状や血圧の低下、脈拍微弱といった重い症状が出てしまうリスクは無視できません。黄色ブドウ球菌による食中毒が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診するようにしてください。

黄色ブドウ球菌の食中毒が起こりやすい食品や場所

黄色ブドウ球菌は健康な人の体内にも生息しているため、どの場所でも食中毒が起こるリスクはあります。食べ物のなかで増殖をすることで産生されるエンテロトキシンが原因になるため、とくに飲食店は食中毒の起きるリスクが高いといえます。

また、黄色ブドウ球菌による食中毒の原因食品にはさまざまな食べ物が挙げられます。実際に厚生労働省が公表している「食中毒統計資料」では、令和6年において黄色ブドウ球菌による食中毒の発生場所や原因食品は下記のとおりとのことです。

| 発生場所 | 原因となった食べ物 |

|---|---|

| 飲食店 | ラーメン |

| 製造所 | おはぎ |

| 飲食店 | おにぎり(鮭) |

| 飲食店 | 不明 |

| 旅館 | ローストビーフ |

| 不明 | 焼きそば |

| 飲食店 | 海老フライ&ハンバーグと豚生姜焼きのせご飯弁当 |

| 飲食店 | 当該施設が製造した弁当 |

| 不明 | 病院の給食施設 |

| 製造所 | 栗きんとん |

| 飲食店 | ちらし寿司 |

| 飲食店 | 不明 |

| 製造所 | なれ寿司 |

| 仕出屋 | 焼豚温玉丼 |

| 仕出屋 | 不明 |

| 飲食店 | 施設で調理提供された食品 |

参考:厚生労働省「食中毒統計資料(令和6年(2024年)食中毒発生事例(速報))」

黄色ブドウ球菌は人の皮膚や口内だけでなく、傷口や髪の毛にも存在します。熱には弱いため加熱調理をすれば死滅しますが、加熱後に手で直接調理などをする場合、それによって黄色ブドウ球菌が食品に付着してしまい、食中毒の原因となるエンテロトキシンが産生してしまいます。

黄色ブドウ球菌による食中毒が発生しやすい時期

黄色ブドウ球菌による食中毒は年間発生するリスクがあります。近年はとくに7月〜8月が1年のなかで最も黄色ブドウ球菌による食中毒の発生数が多い傾向があります。

厚生労働省が公表している「食中毒統計資料」では、その年の食中毒が起きた月日や発生場所などが公表されています。令和6年における黄色ブドウ球菌の食中毒が起きた月日や発生場所を月日順にまとめましたので、参考にしてみてください。

| 発生場所 | 発生月日 |

|---|---|

| 飲食店(兵庫県) | 2/3 |

| 仕出屋(和歌山県) | 2/19 |

| 飲食店(沖縄県) | 2/28 |

| 病院の給食施設(愛知県) | 3/5 |

| 旅館(千葉県) | 5/8 |

| 飲食店(埼玉県) | 5/26 |

| 製造所(和歌山県) | 7/7 |

| 飲食店(宮城県) | 7/7 |

| その他(千葉県) | 8/8 |

| 製造所(群馬県) | 8/13 |

| 飲食店(東京都) | 8/18 |

| 飲食店(大阪府) | 8/21 |

| 仕出屋(鹿児島県) | 8/24 |

| 飲食店(千葉県) | 8/26 |

| 製造所(京都府) | 10/5 |

| 飲食店(東京都) | 10/13 |

令和6年においては、黄色ブドウ球菌による食中毒は8月に最も多く発生していることがわかります。

黄色ブドウ球菌の食中毒を予防するための対策

黄色ブドウ球菌による食中毒の原因は、食材で増殖した際に産生されるエンテロトキシンです。

エンテロトキシンは熱に非常に強く、通常の加熱や調理では分解しづらいため、「食材に黄色ブドウ球菌を付着させない」「付着してしまった細菌を増殖させない」などが食中毒に対する有効な対策になります。

具体的にいえば、黄色ブドウ球菌の食中毒を予防するための対策としては下記が挙げられます。

- 手洗いと消毒を徹底する

- 素手で調理をせずに必ず手袋を着用する

- 食品を10度以下で保存して常温での放置をしない

ここからは、黄色ブドウ球菌の食中毒を予防するための対策について、それぞれ解説していきます。

手洗いと消毒を徹底する

黄色ブドウ球菌のような細菌には、手洗いやアルコール消毒が有効です。食材に触れる前に手洗いやアルコール消毒をしておくことで、黄色ブドウ球菌を食材に付着させてしまうリスクを抑えられます。

黄色ブドウ球菌の食中毒を予防するためにも、調理や配膳といった食品に触れるタイミングには、事前に手洗いや消毒を徹底するようにしましょう。

素手で調理をせずに必ず手袋を着用する

黄色ブドウ球菌は人の傷口にも潜んでいます。そのため、手や指に切り傷がある人が食材に触れた場合、黄色ブドウ球菌を付着させてしまう可能性があります。

また、皮膚にも黄色ブドウ球菌は存在するため、食材に直接触れないことも食中毒を予防するための対策になります。食品に触れるときには、素手ではなく手袋を着用しておくようにしてください。

食品を10度以下で保存して常温での放置をしない

黄色ブドウ球菌による食中毒を予防するためには、細菌を付着させないだけではなく、増殖させないことも大切です。細菌は約20度の室温程度の温度で増殖をしやすく、黄色ブドウ球菌においては30度〜37度程度の温度帯で活発に増殖するといわれています。

そのため、料理で使用する食材や料理自体を常温で放置すると、黄色ブドウ球菌が活発に増殖してしまい、毒素であるエンテロトキシンが産生されやすくなってしまうのです。

黄色ブドウ球菌による食中毒を予防するためにも、食材や料理は常温で放置するのは避けましょう。

なお、黄色ブドウ球菌のような細菌は、10度以下で増殖がゆるやかになり、-15度以下になると増殖が停止します。そのため、食材や料理は短時間であっても冷蔵庫に10度以下で保存するようにしてください。

黄色ブドウ球菌の検査についてはこちら

| 検査項目 | 分析方法 | 検査期間 | 必要量 | 料金(税込) | 詳細 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 黄色ブドウ球菌数 | 平板培養 | 5 営業日 | 30g | 3,300円 | 詳細 | |

| 黄色ブドウ球菌数 | 卵黄加マンニット食塩培地 | 3-5 営業日 | 25g以上 | 2,200円 | 詳細 | |

| 黄色ブドウ球菌(中国輸出向け) | GB 4789.10-2016 | 10-15 営業日 | 25g以上 | 8,800円 | 詳細 | |

| 拭き取り調査10カ所 3項目セット (一般生菌数、大腸菌群数+黄色ブドウ球菌数) | 標準寒天培地、デソキシコレート寒天培地、卵黄加マンニット食塩培地 | 3-5 営業日 | 21,450円 | 詳細 | ||

| 拭き取り調査5カ所 3項目セット (一般生菌数、大腸菌群数+黄色ブドウ球菌数) | 標準寒天培地、デソキシコレート寒天培地、卵黄加マンニット食塩培地 | 3-5 営業日 | 10,725円 | 詳細 |

まとめ

黄色ブドウ球菌による食中毒は、細菌が増殖する際に産生されるエンテロトキシンという毒素が原因で起こります。潜伏期間は30分〜6時間程度で、黄色ブドウ球菌による食中毒が起きた場合には悪心やおう吐、下痢といった症状がみられます。

重症化することはほとんどなく、特別な治療をせずとも1日〜2日程度で回復します。水分補給が有効とされているため、黄色ブドウ球菌による食中毒が起きた際には、十分に水分を補給できるようにしておきましょう。

なお、黄色ブドウ球菌による食中毒は、絶対に重症化しないわけではありません。そのため、黄色ブドウ球菌による食中毒が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診するようにしてください。