家畜の感染症の検査方法(血清学的検査)について

| | | | | | |

| 血清学的検査は、病原微生物の感染による疾患の診断やモニタリングに |

| 用いられています。 | | | | | |

| | | | | | |

| 生体内にウイルスや細菌、異物が侵入してくると、 | | |

| それに抵抗する抗体という物質をつくりからだを守ろうと働きます。 | |

| | | | | | |

| 血清学的検査は、過去の感染によって、血清中に抗体ができているかどうか、 |

| またどれくらいの量の抗体ができているのかを調べることができる重要な |

| 検査方法です。 | | | | | |

| | | | | | |

| 「血清学的検査」と一口に言っても、その検査方法は多種多様であり、 |

| 検出したい病原体に合わせて検査を行います。 | | |

| | | | | | |

| 今回のコラムでは、血清学的検査方法とその原理を | | |

| 簡単に紹介したいと思います。 | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

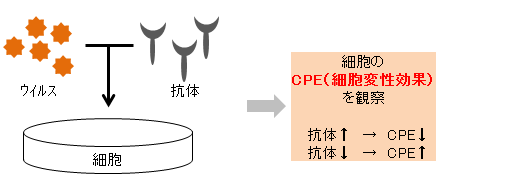

| 中和試験(NT) | | | | | |

| ウイルスに中和抗体が結合するとウイルスの感染性が阻害され、 | |

細胞への感染あるいはウイルスの増殖が阻止される(ウイルス中和)。

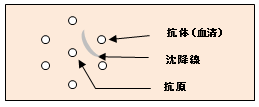

| ゲル内沈降反応(AGP) | | | | | | 寒天ゲル内に小孔を開け、抗原と血清をいれ拡散させる。 | | | 抗原と抗体が反応すると、結合物が白色の沈降線として見える。 | |

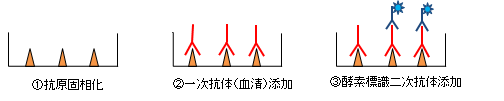

| 酵素標識抗体法(ELISA) | | | | | 抗原を固相化後、検査血清(一次抗体)を加え一定時間反応させる。 | | | 酵素標識した二次抗体を加えさらに一定時間反応させる。 | | | | 酵素基質を加えると発色する。この発色の程度を測定する。 | |

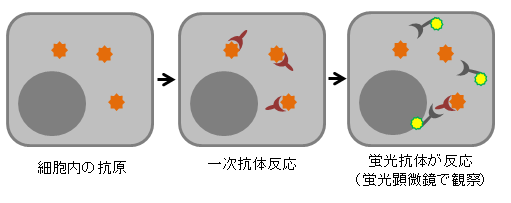

| 間接蛍光抗体法(IFA) | | | | | | 組織や細胞内に存在する微生物などの抗原を、 | | | | 蛍光色素で標識した抗体と反応させ検出する方法。 | | |

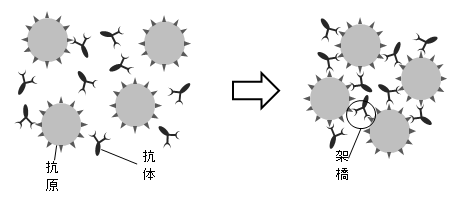

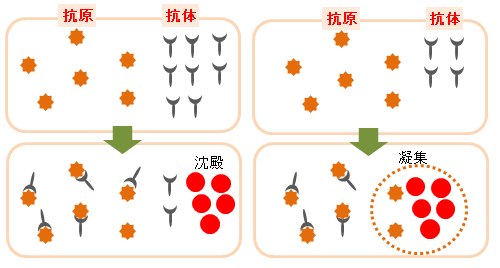

| 凝集反応(AG) | | | | | | | 抗体が抗原どうしを結び付けて、多数の抗原の塊を作る。 | | | 実際には、2倍階段希釈した血清に抗原を添加し、凝集が確認された | | 血清の最大希釈倍率を抗体価とする。 | | | |

| 赤血球凝集抑制反応(HI) | | | | | 赤血球凝集能(HA能)をもつ病原体に対する抗体を検出。 | | | 実際には、2倍階段希釈した血清に抗原、血球を添加し、 | | | | 血球が沈殿する血清の最大希釈倍率を抗体価とする。 | | |

| 補体結合反応(CF) | | | | | | 補体は抗原抗体複合体に結合する性質がある。 | | | | 【第1反応系】 | | | | | | | 抗原と抗体を反応させた後、補体を加えると抗原抗体複合体と結合する。 | | 【第2反応系】 | | | | | | | 羊赤血球と抗羊赤血球抗体(溶血素)の複合体を加えると、 | | | 先の反応で残っている補体が結合活性化し羊赤血球を溶血させる。 | | | | | | | | | | ⇒ | その溶血度を測定することにより、残った補体量を測定できるので、 | | 初めに消費された補体量が推定され、抗体価を算出できる。 |

|

※ 畜産分野検査に関する詳細はこちら ※

→

Copyrights(C) Shokukanken Inc. All Rights Reserved.