梅毒の検査方法と検査を実施するタイミングとは?

梅毒は、トレポネーマ・パリダム(Treponema pallidum )という細菌によって引き起こされる性感染症です。近年、梅毒感染者が急増しており、過去最多の感染者数を毎年更新しています。梅毒感染症を放置しておくと死に至る可能性もあります。そのため、早期発見と適切な治療が重要となります。梅毒の検査方法は数多く存在し、検査方法によって測定対象が異なります。本コラムでは、梅毒の検査方法と検査を受けるタイミングについて解説させていただきます。

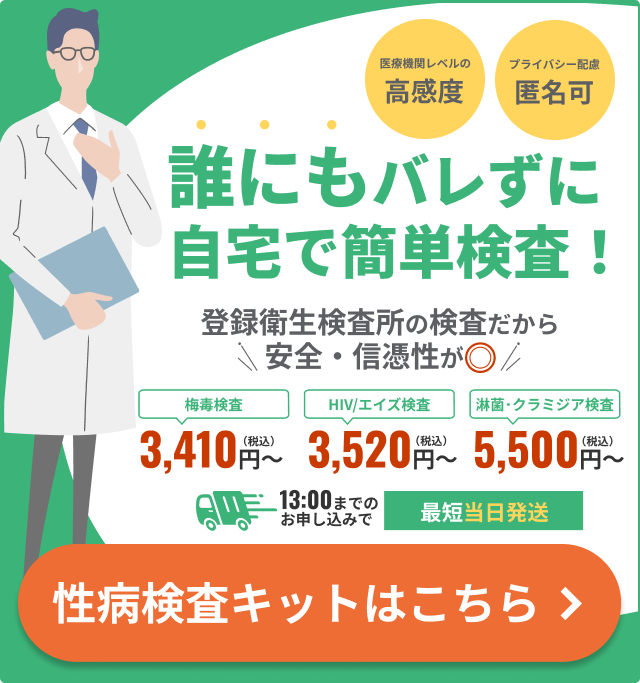

梅毒の検査方法

1. 血清学的検査

血清学的検査は、血液中の抗体を測定する脂質抗原法と梅毒トレポネーマ抗原法の二つに分類されます。梅毒に感染するとリン脂質(カルジオライピン)に対する抗体(CL抗体)とトレポネーマ抗体(TP抗体)の二種類の抗体が体内で作られます。感染初期にリン脂質抗体が作られ、遅れてトレポネーマ抗体が作られます。二種類の抗体を検査することによって梅毒感染の有無や治療後の経過観察を行うことができます。

①脂質抗原法

脂質抗原法は、脂質抗体を測定する方法です。脂質抗体は、感染後2~4週間で陽性になることが多く、梅毒の初期診断や治療後の判定に用いられています。梅毒以外の感染症や自己免疫疾患、妊娠でも陽性になることから非特異抗体と呼ばれています。主な検査方法は、RPRカード法やラテックス凝集法などの用手法がありますが、現在では自動分析化が進んでいます。また、脂質抗体を測定する検査方法の総称をSTS法と呼びます。

②梅毒トレポネーマ(TP)抗原法

トレポネーマ抗原法は、梅毒トレポネーマに対する抗体を測定する方法で特異度の高い検査方法です。トレポネーマ抗体は、感染後4~6週間ほどで陽性となります。トレポネーマ抗体を測定することにより、梅毒感染の有無や治療後の判定に用いられます。代表的な検査としては、TPHA法、ラテックス凝集法、化学発光法、イムノクロマト法、FTA-ABS法があります。最近では、化学発光法を原理とした検査方法での自動化が進んでいます。

脂質抗原法と梅毒トレポネーマ抗原法の結果の解釈について

| ①脂質抗原法 | ②トレポネーマ抗原法 | 判定 |

|---|---|---|

| ― | ― | 陰性または感染初期 |

| + | ― | 感染初期 ※梅毒感染症以外の疾患でも陽性となる |

| + | + | 感染または治療後 |

| ― | + | 過去の感染または治療後 |

2. PCR検査

ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査は、コロナ禍でよく聞くようになった用語だと思います。PCR検査は、特定の生物・ウイルスの特徴的な遺伝子配列を増幅することで、生物の分類や病原体の検出につなげることができる検査方法です。病変部位の滲出液や脳脊髄液などのサンプルから梅毒トレポネーマの遺伝子を検出することができます。この検査は非常に感度が高く、特に早期感染や神経梅毒の診断に有用ですが検体の採取には熟練の技術を必要とします。

3. 病理組織検査

暗視野顕微鏡を使用し、皮膚や粘膜の病変部から梅毒トレポネーマを直接観察する方法です。本検査では、病変部から採取したサンプルを暗視野顕微鏡で観察し、梅毒トレポネーマの特徴的な螺旋形状を確認します。この検査は、第一期や第二期の梅毒の診断に有効です。

まとめ

| 検査方法 | 検出対象 | 検体(材料) | |

|---|---|---|---|

| 血清学的検査 | 脂質抗原法(STS法) ・RPRカードテスト ・ラテックス凝集法 | 脂質抗体 ※梅毒感染症以外の疾患でも陽性となる | 血液 |

| 梅毒トレポネーマ抗原法 ・TPHA法 ・ラテックス凝集法 ・化学発光法 ・イムノクロマト法 ・FTA-ABS法 | 梅毒トレポネーマ抗体 | ||

| PCR検査 | 梅毒トレポネーマ遺伝子 | 病変組織または 病変部の滲出液 | |

| 病理組織検査 | 菌体 | 病変組織 | |

梅毒の検査方法は、数多く存在します。

検査方法によって検出対象が異なるため、複数の検査を組み合わせることで梅毒感染の有無や治療後の経過観察、診断に役立ちます。

また、検体を採取するタイミングが重要であり、梅毒の初期感染では、十分に抗体が産生されていないため脂質抗原法及び梅毒トレポネーマ抗原法が共に陰性となることがあります。

検査を実施する適切な時期は、無症状であれば性的接触から3ヵ月以降が抗体のピークとされています。

梅毒は症状に気づかないことが多い病気です。少しでも梅毒に感染しているか不安や心配がある方は性的接触から3ヵ月以降に検査を受けることをおすすめします。

性病に関するコラム

>>梅毒の初期症状を見逃さないための重要ポイントを紹介

>>クラミジアとは?|男女別の症状の違いや対策について解説

>>HIV/エイズとは?|感染経路と予防法を理解しよう

>>淋病とは?|感染経路とその予防策について