ポリフェノール|栄養素バランスを整えて摂取効率アップ➇

今回は、ポリフェノールについてお話しします。

ポリフェノールとは機能性成分の1つで、多くの植物に存在する色素や苦み、渋みの成分となる化合物の総称です。色素成分であるフラボノイド系と、色素以外の成分であるフェノール酸系に分けられます。どちらも活性酸素を除去する抗酸化作用があるため、私たちの体に欠かせない成分です。そのほかにも、殺菌作用、女性ホルモン様作用、目の機能改善、アレルギー抑制、血行促進、肝機能の強化など、それぞれの種類が独特の機能を持っています。

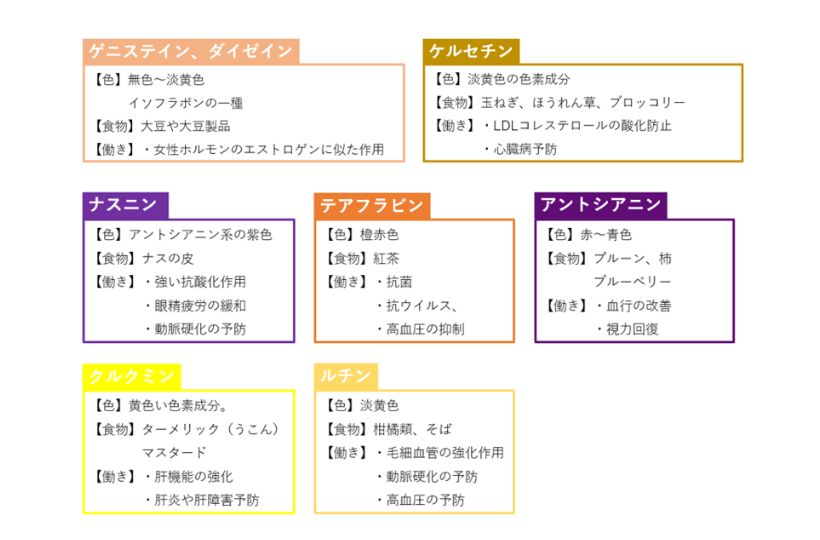

【色素成分のポリフェノール】

ナスニン、ケルセチン、テアフラビン、ルチン、クルクミン、アントシアニン、ゲニステイン、ダイゼインなど数千種類が確認されています。

それぞれ異なる機能がありますが、いずれにしても強力な抗酸化作用を持っています。

毎日さまざまな色の野菜を食事に取り入れることで、自然とポリフェノールを摂取することができます。

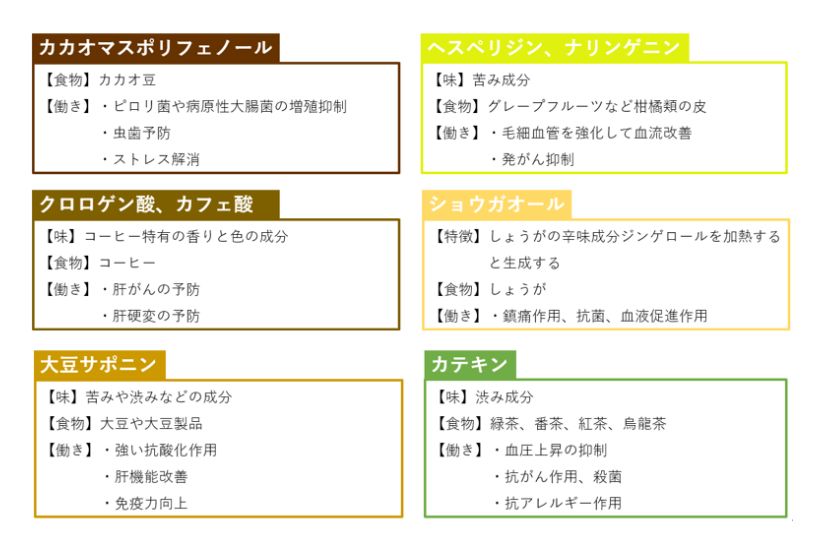

【味のポリフェノール】

苦みや渋みなどさまざまな成分があります。

ポリフェノールは野菜や果物の皮に多く含まれているので、よく洗って皮ごと食べられるものは皮ごと食べると効果的です。

ポリフェノールは水に溶けやすく吸収されやすいので、摂取してから約30分後には抗酸化作用を発揮し始めます。しかしたくさん摂取しても体内にほとんど貯蔵されないので、毎食少しずつ摂取することが大切になります。

最後に、ポリフェノールを意識した献立を紹介します。

調理する際に、しょうがをよく洗い皮ごと使用したり、色の異なる野菜を使用したり、果物をプラスしたり工夫しました。今回紹介したポリフェノールのうち、「ショウガオール、ナスニン、ゲニステイン、ダイゼイン、大豆サポニン、ケルセチン、アントシアニン、カテキン」が含まれる食材を使用しました。ポリフェノールを意識すると栄養が取れるのに加えて、食卓も彩り鮮やかになりました。

参考文献

「世界一やさしい!栄養素図鑑」牧野直子監修(新星出版社)

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書 (厚生労働省)

食環境衛生研究所ではポリフェノールの検査を承っております。栄養表示に関するご依頼やご相談などお気軽にお問い合わせください。

>>ポリフェノールの検査ページはこちら