栄養成分表示について⑤~表示が省略できる条件~|改めて学ぼう

フリーマーケットなどで販売されているお菓子などで、栄養成分表示が印字されていないものを見かけて「あれ?」と思ったことはありませんか?

一般的な加工食品でも、食品表示・栄養成分表示をつけなくても販売できる場合があります。

以前のコラムでも触れましたが、今回はより詳しく、「食品表示」を省略できる条件と「栄養成分表示」を省略できる条件についてお話ししたいと思います。

はじめに:食品表示と栄養成分表示の違い

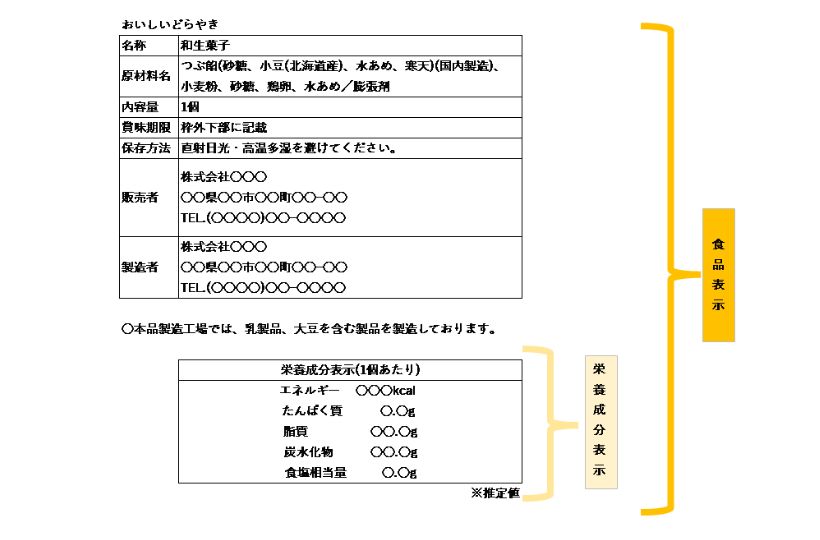

「食品表示」と「栄養成分表示」は似ているように感じますが、厳密には違いがあります。

「食品表示」とは、名称・原材料名・内容量・賞味期限または消費期限・保存方法・栄養成分表示・添加物・食品関連事業者の情報・その他アレルゲン等のことを指します。

つまり、「食品表示」の記載内容の1種が「栄養成分表示」という意味合いになります。

どちらも食品表示法に基づいた食品表示基準に規定されています。

図1 食品表示と栄養成分表示

「食品表示」を省略できる条件

レストランなど外食事業者が設備を設けて飲食させる場合(出前も含む)は食品表示を省略することができます。

※上記の外食事業者が、別の場所で製造・加工したものを仕入れて、飲食ではなく販売のみ行う場合は、製造・加工した者または販売をする者のいずれかが表示を行う必要があります。

また、ばら売り・量り売り等、容器包装に入れられていない加工食品を販売する場合も食品表示を省略することができます。

「栄養成分表示」を省略できる条件

省略できる条件については過去コラム(栄養成分表示について②~栄養成分表示の対象~|改めて学ぼう)もご参照下さい。

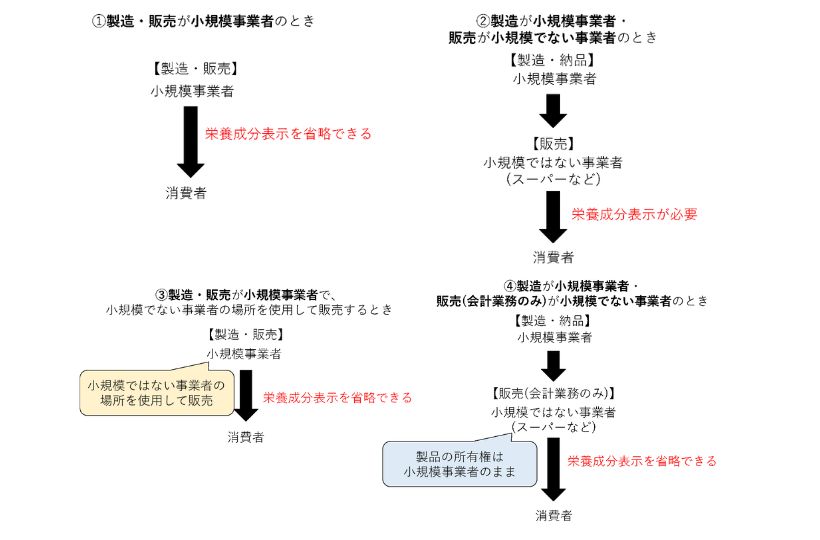

ここでは製造・販売事業者が小規模事業者の場合について詳しくお話したいと思います。

食品表示基準第3条によると、「消費税法(昭和63年法律第108号)第九条第一項において消費税を納める義務が省略できる事業者が販売するもの」は栄養成分表示の省略が認められています。

つまり、「小規模事業者が販売する食品」は、栄養成分表示を省略することができます。

※小規模事業者とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者のことを指します。

「小規模事業者が販売する食品」に該当するかどうかは、「食品の所有権の移転」が行われるか否かで判断します。食品を製造した小規模事業者から消費者へ食品の所有権が直接移転した場合に、栄養成分表示の省略が可能となります。

省略できる条件の注意点として、以下が挙げられます。

○容器包装に栄養強調表示等、栄養成分に関する表示を行っている場合は、栄養成分表示が必要となります。

○小規模事業者が製造した食品でも、販売する事業者がスーパー等小規模ではない場合、その食品を販売するときには栄養成分表示が必要となります。

※この場合、必ずしも製造者(小規模事業者)が栄養成分表示をする必要はなく、販売する者(スーパー等小規模ではない事業者)が表示をしても良いとされています。

○小規模事業者が販売する事業者がスーパー等小規模ではない場所を使用して販売する際、栄養成分表示を省略できます。

○小規模事業者が製造し、所有権は製造した小規模事業者のままで、小規模でない事業者が会計業務を行う場合は、「小規模の事業者が販売するもの」に該当し、栄養成分表示を省略できます(食品の所有権は食品を製造した小規模事業者から直接消費者に移転しているため)。

図2 小規模事業者が栄養成分表示を省略できる条件

以上のように、条件によっては食品表示・栄養成分表示を省略することができる場合があります。

ただ、食品表示・栄養成分表示を記載することでより詳細な情報が消費者に伝わり、商品を購入してもらいやすくなる場合もあります。

また、栄養成分表示を省略できる食品であっても、表示が可能なものはできるだけ表示することが望ましいとされています。

記載の有無は状況に応じての判断も必要となりそうです。

弊社では栄養成分表示に関わる分析を行っています。

ご興味がある方はぜひご依頼ください。

>>栄養成分表示(食品表示法対応)

過去コラム

>>栄養成分表示について①~栄養成分表示の内容~|改めて学ぼう

>>栄養成分表示について②~栄養成分表示の対象~|改めて学ぼう

>>栄養成分表示について③~強調表示とは?~|改めて学ぼう

>>栄養成分表示について④~0(ゼロ)だけど0じゃない!?~|改めて学ぼう

参考文献

>>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン:消費者庁

>>小規模の事業者における栄養成分表示の省略:消費者庁